[우리문화신문=스리랑카 콜롬보 이윤옥 기자] 한국의 날씨와는 정 반대인 섭씨 28도의 무더운 폭염이 내리쬐다가 갑자기 소나기가 쏟아져 내렸다. 잠시 동안이지만 굵은 빗줄기 덕에 더위가 누그러진 느낌이다. 19세기에 지어진 콜롬보 시내의 강가라마야 사원은 거대한 불교 박물관 같아보였다.

콜롬보의 베일라 호숫가에 자리 잡고 있는 강가라마야(Gangaraya Temple) 사원의 "강가라마야"란 "물을 다스리는 임금"이란 뜻으로 1885년 스리랑카 불교 재건운동을 이끈 '히카두웨 스리 나카야' 스님이 세웠는데 당시 꺼져가던 불교를 되살리는 중심 역할을 하였다고 한다.

“한국의 조계사 같은 곳이라고 보면 됩니다. 도심 한가운데 자리한 것이 그러하고 또한 신도 아니라도 수많은 관광객들도 찾는 곳이기때문이지요” 와치싸라 스님의 말마따나 강가라마 사원은 콜롬보 시내에 있는 규모가 큰절로 기자가 찾은 어제(30일)에도 찾는 이들이 많았다.

규모가 크다고 해서 공간이 넓은 것을 뜻하는 것은 아니다. 한국의 조계사가 그러하듯이 비좁은 공간이지만 서울 시내에 접근성이 좋은 곳에 자리하여 한국 불교의 상징적인 곳으로 통하는 조계사처럼 보였다. 단지 조계사와 다른 점은 주변에 인사동과 연결되어 볼거리가 풍부한데 견주어 강가라마 사원은 달랑 사원만이 들어서 있었는데 볼거리는 사원 안에 매우 풍부했다.

“스리랑카는 부처님이 세 번이나 방문했던 나라입니다. 하지만 기원전 3세기 무렵 남인도의 흰두교 유입으로 불교가 약간 쇠퇴했고 이어서 포루투칼, 네덜란드에 이은 영국의 식민지를 거치면서 이들 기독교 문명이 불교 박멸운동에 박차를 가하는 바람에 18~9세기 무렵에는 스리랑카 땅에 승려 한명 남지 않는 법난(法難)의 소용돌이에 휘말려야했지요. 이후 19세기에 이르러 미얀마의 승려들이 들어와 겨우 구족계를 받는 정식 스님들이 하나둘 생기게 된 것입니다.”

와치싸라 스님은 유창한 한국말로 ‘스리랑카의 불교사’를 쉽게 짚어주었다. 그래서 현재 스리랑카에는 미얀마계통의 종파 1개와 태국 계통의 종파 2개를 합쳐서 3개의 큰 종파가 있다고 했다. 하지만 한국의 조계종이 큰 규모의 종파인 것과 같은 상황은 아니라고 했다.

이들 3종파는 모두 크기와 규모가 비슷하며 승려들의 복장 역시 육안으로 보아서는 구별이 안될 만큼 3종파를 구별 짓는 것은 없으며 그 세력 또한 대동소이하다고 한다.

스리랑카 절에서는 거의 모든 곳에서 신발을 벗어야한다. 신성한 구역에 들어서는 의식인 것이다. 강가라마야 사원에 도착했을때는 소나기가 퍼부어 사원 경내가 질펀하게 젖어 있었음에도 신발을 벗고 들어서야했다.

미얀마의 영향을 받아서인지 각 방마다 안치되어 있는 불상들은 황금빛이거나 컬러풀한 모습이 인상적이다. 뿐만 아니라 사원 경내에는 하나의 거대한 박물관 같아보였다. 아니 공간 마다 진열장을 만들어 놓고는 온갖 불상이며 잡다한 물건(역대 스님들 사진, 엄지손가락 만한 불상이며 불교경전 등등)들이 진열되어 있어 다소 어수선한 느낌도 느껴졌다.

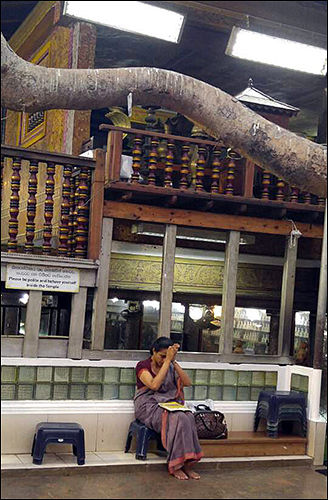

하지만 열성인 신도들의 모습도 눈에 띄었다. 특히 수백 년은 되어 보이는 보리수나무 아래에서 기도를 하거나 탑돌이 식으로 나무를 돌면서 기도하는 모습은 인상적이었다. 오랜 기간 거듭되는 서양의 식민 상태로 유구한 불교사원들이 파괴되고 스님들이 쫓겨났던 과거의 역사를 기억하는 것인지 ‘기도정진’에 삼매경인 신도들을 보면서 콜롬보의 강가라마 사원방문은 스리랑카 신도들의 ‘불심(佛心)’을 확인하는 의미 있는 시간이었다.