[우리문화신문=전수희 기자]

조용한 삶 일 없어 오갈 이 적고

일 앉음 편안해 기운을 돋운다

과일따려 숲 들자 가을 이슬 지고

차 달이는 불꽃에 저녁 연기 인다

들 물 못에 이어 오리들 모이고

산 구름 뜰에 눕자 사슴 뛰노네

정적 속에 살피는 자연의 이치

풍성한 만물은 저절로 자라지.

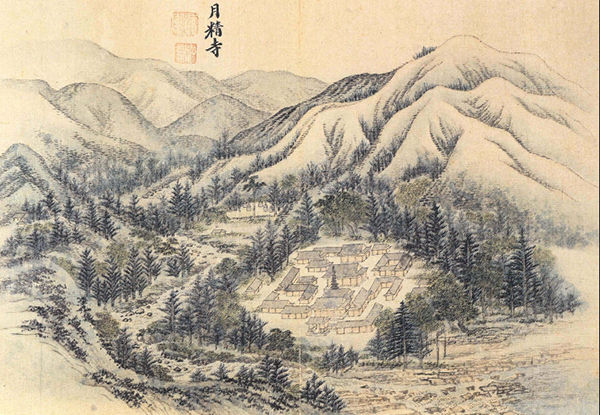

이는 설암대사(雪巖大師,1651~1706) 의 ‘유거(幽居)’를 노래한 시로 산사의 고요함이 느껴진다. 대사는 편양당의 제자인 월저대사의 제자이나 스승 보다 먼저 세상을 뜨는 바람에 스승이 비문을 짓게 되었다. 10살에 원주 법흥사에서 출가하여 월저대사 문하에서 10여년 수행하였다. 『설암잡저』 3권과 『설암선사난고』 2권이 전해진다. 잡저에는 시문이 806편에 이르며 그 가운데 시는 132편 전한다.

홀로 오른 강 누대 아득한 시선

난간 앞에 펼친 끝없는 경치

강물 일렁이는 푸름 포도송이 넘치고

뭇 뫼 영웅 다툼 창칼 이은 듯

이 경계 하늘 위의 땅 아니지만

아 몸은 그림 속 신선인가 의심쩍다

바람에 모두 날린 평생의 한

다음에는 술 샘 물을 것도 없다.

맑은 샘 이빨 울리고

가을 햇살 산 눈썹 비추다

골 깊어 다니기 힘들어

조심스레 의지하는 등나무 가지 하나.

돌구멍으로 울리는 샘물 소리 잠결 속에 맑으니

눈앞의 번뇌가 터럭 하나만큼이나 가볍구나

산 속 누각 고요한 밤은 달도 없이 어두운데

처마 끝에 성근 별들이 단청한 기둥을 비추누나.

자연을 있는 그대로 표현한 시가 많지만 풍자 시도 썼다. 설암대사의 풍자시 한 수를 감상하자.

새여 잣새여

이리 날고 저리 날아 잣알 쪼네

머리 부딪고 쪼고 또 쪼아

쪼고 쪼아 잣알 또 떨어진다

알 낡은 바위 아래 떨어지면

숲 떨어진 곳 파서 빼앗아가네

슬피 울고 스님 저절로 즐기니

새 마음 아픔 뉘 알며

뉘 늙은 스님이 자비롭다 하리

스님 포악 진시황 학적 보다 심하니

세상살이 물정이 어찌 이것 뿐이랴

사람들 간악하기 모두 비슷해

탕 임금 지극한 덕 짐승에 미쳤지만

천고에 한스럽게 지키기에 인색했네

이 새를 본 내마음 느낌이 있어

구곡 간장을 칼로 에이네

잣새야 잣새야 다시 쪼지마라

아무리 많이 쪼아도 네 먹이 못돼

먹이 찾되 잣 향기 탐내지 말고

저 구름 따라서 허공을 날아라.