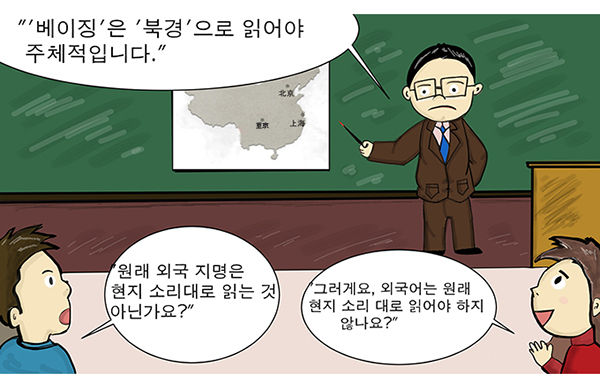

[우리문화신문=김영환 교수] 이 글은 <디지털 타임스>2018. 8.30)에 실린 위행복(한국인문학총연합회장) 님의 ‘한자를 중국식으로 읽는 事大’에 대한 반론이다. 위행복 님은 이 글에서 중국의 땅이름을 전래의 한자음으로 읽자고 주장했다. ‘北京’은 ‘베이징’이 아닌 ‘북경’으로 읽어야 주체적이라 여긴다.

‘베이징’식 읽기는 소통과 정보 전달을 방해하며 우리 문화의 정체성을 훼손한다고 여긴다. 이 문제는 오래 전부터 논란이 돼 왔고 지금도 인터넷에서는 한국식 한자음으로 읽어야 한다는 글이 많다. 우리말글에 대해 살뜰한 관심과 사랑을 보여온 북한에서도 논란이 되고 있는 듯하다. 2011년 8월부터 중국 현지음 중심으로 바꾸었다가, 1년 만에 다시 재래식 한자음으로 읽기로 되돌아갔다는 보도가 있었다.(<서울신문> 2012. 9. 14) 위행복 님의 글을 계기로 이 문제를 논의해 볼 필요가 있다고 생각한다.

홀이름이 국경을 넘어갈 때, 현지에서 내는 소리를 한글로 표기하면서 사용하기 마련이다. 서구의 많은 나라들이 로마자를 기록 수단으로 사용하고 있지만, 그것을 읽을 때는 현지음을 자국의 소리 조직에 맞추어 읽는다. 'Paris'를 미국에서는 '패리스'로 변하여 프랑스와 차이가 있다. 우리도 <외래어 표기법>에 따라 중국 땅이름을 우리말 체계에 맞춰 순화시킨다.

‘北京’은 ‘베이징’으로 적는다. ‘북경’과 ‘베이징’의 차이는 무엇일까. ‘북경’은 한자를 전제한 이름이고 ‘베이징’은 그냥 소리를 우리 말소리 체제에 맞춘 것이다. 오래 전부터 읽어 오던 한자식 이름은 독자가 한자를 배웠음을 전제한다. 또한 앞으로도 한자를 버리지 않겠다는 의미다. 이는 우리 역사에 엄청난 짐이 된다. 많은 사람이 주체적이라 생각하는 우리식 한자 독음은 중국과 차별성을 갖지 못하는 ‘방언’에 그친다. 베이징과 홍콩의 차이는 베이징과 서울의 차이와 다르지 않은 것이다. 주체성이 깃들 틈도 없다.

한자 문화에 깃든 종속성은 흔히 알려진 것보다 훨씬 심각한 문제다. ‘한ㆍ중ㆍ일 3국은 같은 글자나 어휘라도 각자의 방식으로 읽는다.’고 할 사람이 많다. 그러나 우리와 일본은 한자 문화의 성격이 무척 다르다. 일본은 한문을 훈독하는 한 모든 중국 고전은 일본어 영역 속으로 들어왔으며 일본 고전 읽는 것과 특별히 다른 점이 없게 되었다. (《한자, 백 가지 이야기》, 시라카와 시즈카, 황소자리, 358쪽) 그렇지만 우리에게는 한문 훈독의 전통이 사라졌고, 이 사실을 어떻게 풀이해야 할지 큰 과제로 남아 있다.

또 중국 지명을 중국 현지음으로 적는 원칙이 일제가 중일 전쟁과 태평양 전쟁을 연이어 일으키는 과정에서 일본식 독음을 우리에게 강요했다는 주장도 있다. 그렇지만 이런 발생사적 사실은 홀이름을 현지음을 그대로 적는다는 국제적 원칙의 타당성과 무관한 주장이다. 한자를 섞어 쓰자는 학자들이 현지 원음 원칙을 '주체성을 망각한 언어 정책'이라고 비난해 왔다.

그러나 홀이름씨를 현지음대로 적는다는 원칙은 중국이라고 예외가 될 수는 없다. ‘北京’의 현지 발음을 우리 말소리에 맞게 ‘베이징’으로 읽을 뿐이다. 땅 이름에 한자를 개입시키지 말고 현지음 그 자체에 주의해야 한다. 언어의 가장 원초적 존재 양식은 음성 언어다. 문자 중심의 말글 의식에서 헤어나야 한다.

위행복 님은 중국이 띄운 달 탐사 위성의 이름이 '항아'였고 달에 착륙시킨 탐사 로봇의 이름이 '옥토'였는데, 우리 언론은 이를 '창어(嫦娥)'와 '위투(玉兎)'로 적었다며 홀이름에서 의미의 영역이 잘려났다고 주장한다. 그렇지만 홀이름은 그 본성상 고정된 의미가 없다. 번역을 의미의 옮김이라 뜻매김하면 홀이름씨는 번역될 수 없다.

홀이름을 한글로 적어서 의미 영역이 자취를 감춰버렸다는 생각은 귀족적이거나 호사가적인 개인 취향에 지나지 않는다. 홀이름을 사전에서 올림말로 잡지 않는 까닭을 생각해야 할 것이다. 되돌아보면 이 원칙이 존중되어야 할 곳은 바로 우리땅의 이름이다. ‘대전’이 아니라 ‘한밭’이, ‘수유리’가 아니라 ‘무너미’가 현지음이었다. 한자 문화 전통에 깃든 사대모화는 우리 역사에 아직도 큰 생채기로 남아 있다.

위행복 님의 지적대로 ‘중국어에서 일본어로, 일본어에서 영어로, 숭배하는 외국어를 바꾸’어 온 역사는 정말 큰 문제다. 그렇지만 중국어 홀이름의 현지음 표기는 ‘이제 다시 중국어를 받들기 시작하는 것’과 무관하다. 남한에서는 이 원칙이 이제 한 세대에 가깝게 뿌리를 내렸다. 이를 다시 옛날식으로 바꾸는 것은 더 큰 혼란을 부를 것이다.

북한에서 6년 전에 옛날식으로 돌아간 것은 관성의 힘을 쉽게 벗어나지 못한 탓이라고 생각한다. 올해 들어 남북한 체육 교류에서 북한이 우리말을 존중하는 모습을 엿볼 수 있어 마음이 든든했다. 농구에서 ‘트레블링 바이얼레이션’을 ‘걷기 위반’, ‘사이드 라인’을 ‘측선’으로 부른다. 남쪽에서 영어 숭배가 번져가는 가운데서도 바로 된 것 하나는 중국어 홀이름을 현지 소리대로 적는다는 원칙이다.

북한도 말글 규범 통일에 나선다면 적어도 이 부분은 남쪽을 따라야 한다고 생각한다. 홀이름이 무엇이며, 우리 한자 문화의 전통이 일본과 어떻게 다른가를 곰곰이 생각 할 때, 중국 땅이름을 재래식으로 읽는다고 주체적일 게 없다. 또 국제적인 관행과도 어긋난다. 이제 '북경'은 잊어버리자.