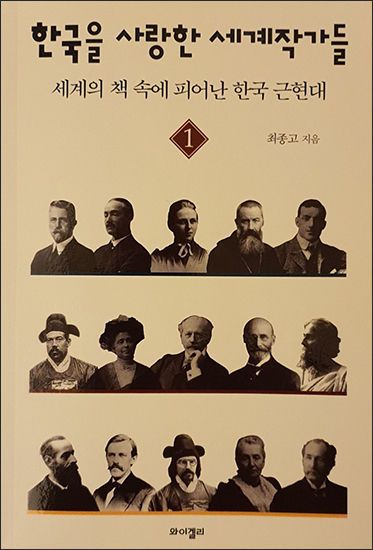

[우리문화신문=양승국 변호사] 최종고 전 서울법대 교수님이 낸 《한국을 사랑한 세계작가들》이란 책을 보았습니다. 한국을 사랑하여 한국에 관하여 글을 쓴 세계작가들에 대한 책이지요. 최 교수님은 서울법대를 졸업하고 독일 프라이부르크 대학에서 법학박사 학위를 받은 뒤 모교에서 33년 동안 법사상사를 가르치셨습니다. 제가 졸업한 이후에 교수로 오셨기에 제가 배울 기회는 없었습니다. 그렇지만 최 교수님이 최근까지 서울법대 문우회 회장을 하셨고, 저도 2017년에 문우회 회원으로 가입하였기에 문우회 모임에서 가끔 뵐 기회가 있었습니다.

아! 오래전에도 한 번 뵌 적이 있네요. 제가 사법연수원 다닐 때 졸업 논문을 무엇으로 쓸까 고민하다가, 성경에 나오는 법사상을 한 번 정리해볼까 하는 생각을 했었습니다. 그리하여 도움을 얻기 위해 서울대로 최 교수님을 찾아간 적이 있지요. 그때 최 교수님이 좋은 점에 착안하였다고 격려도 해주셨는데, 준비하다가 졸업논문 제출 시한까지 제대로 된 논문을 완성한다는 것은 도저히 제 능력 밖이라 포기했었네요. 그런데 어떻게 최 교수님이 《한국을 사랑한 세계작가들》이란 책을 쓰게 되셨을까요? 머리말에서 최 교수님은 이렇게 말합니다.

“나는 거의 평생을 법학자로 살다 문학은 인생의 대도(大道)라는 생각으로 문학을 사랑하여 정년 후에도 틈만 나면 도서관에서 문학 주변을 찾아보고 있다. 그런데 얼마 전부터 이런 의구심이 들었다. 한국문화의 위상이 높아졌는데, 세계의 작가들은 자신의 작품에 한국문화를 과연 얼마나 담아냈을까? 세계의 작가들이 출간한 책들 속에서 우리 문화의 흔적을 찾아본다면 어떨까? 그래서 나는 도서관에서 그 흔적들을 찾아 헤매기 시작했다.”

최 교수님은 이렇게 작가들을 찾으면서 세 번 놀랐다고 합니다. 첫째는 한국을 사랑한 외국 작가가 뜻밖에 많다는 사실에 놀랐고, 둘째는 그들이 이렇게까지 한국을 속속들이 알고 글로 썼다는 사실에 놀라셨답니다. 그리고 우리가 이런 사실을 잊고 있었다는 사실에 놀랐다고 합니다. 저도 책을 읽으면서 한국을 사랑하고 글을 쓴 서양인들이 이렇게 많다는 사실에 놀랐고, 그런 분들에 대해 제가 제대로 모르고 있었다는 것에 대해 저 자신 부끄러웠습니다.

이 책에는 최 교수님이 그렇게 찾아 나선 외국 작가 35명이 실려있습니다. 그리고 그렇게 찾다 보니 최 교수님 예상보다 훨씬 많은 112인을 찾아내셔서, 한 권에 다 담을 수 없어서 《한국을 사랑한 세계작가들》은 3권까지 나오게 되었습니다. 저는 그 가운데 1권을 읽어보았습니다. 책을 보면서 우선 제 눈에 들어오는 것이, 서양의 작가들은 천성이 착한 백성들에게는 호감을 느끼면서도 타락한 관리들에게는 안타까워한다는 것입니다.

예를 들면, 에밀리 조지아나 켐프(1860~1939)는 1911년 조선을 여행하고 쓴 여행기 《만주, 조선, 러시아 투르키스탄의 얼굴》에서 한국인은 천성적으로 평화롭고 근면하며, 현명한 규율 아래 그들 국가는 이상적인 국가가 틀림없다고 썼습니다. 그런데 타락한 관리가 문제였지요. 그리하여 바츨라프 세로셰프스키(1858~1945)는 조선의 사회와 정치에서 만성적인 병폐의 화신은 바로 관리와 양반들이라고 꼬집고, 헤세-바르텍(1851~1918)도 관리들의 부정부패 때문에 개인과 국가가 발전하지 못하는 것에 대해 아쉬움을 토로합니다.

심지어 이사벨라 버드 비숍(1831~1904)은 관리들을 ‘흡혈귀’로 묘사합니다. 나라가 외세와의 다툼에 백척간두에 서 있음에도 관리들이 백성의 피만 빨아먹을 생각만 했으니, 어찌 조선이 망하지 않을 수 있었겠습니까?

구한말 조선의 외교고문을 지낸 묄렌도르프(1848~1901)는 《묄렌도르프자전》을 썼는데, 거기에도 조선 이야기가 나옵니다. 묄렌도르프는 참판을 하여 한국이름을 목인덕이라 했고, 그래서 ‘목참판’이라고 불렸습니다. 책에는 조선의 관복을 입고 있는 목참판의 사진도 실려있네요. 목참판이 처음 고종을 알현할 때, 목참판은 조선의 예절에 따라 안경을 벗었답니다. 왜 안경을 쓰는 것이 예절에 어긋나는지 잘 이해가 안 되는데, 하여튼 그때는 그랬군요.

그래서 비숍이 쓴 《조선과 그 이웃나라들》에 보면 순종이 세자 시절 심한 근시였음에도 왕실 예법에 따라 안경을 쓰지 못했다고 나옵니다. 그리고 목참판은 고종에게 인사를 하고 난 뒤 자리에 앉았는데, 점점 다리가 저려와 어쩔 줄 몰라 했답니다. 그렇지요. 서양인이 그냥 방바닥에 앉는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 하여 목참판이 안절부절하는 모습을 본 고종이 서 있도록 했다는군요. 하하! 안절부절하는 목참판의 모습이 눈앞에 그려지는 듯합니다.

책에는 이 밖에도 멀리 동양의 작은 나라 조선을 찾아온 서양인들이 겪는 문화 충격, 재미있는 일화가 많이 나옵니다. 그리고 그들의 생각에 공감하여 고개를 끄덕이며 밑줄을 치게 되는 부분도 많습니다. 그 가운데 장 앙리 쥐베르(1844~1909)의 《조선 원정기》에 나오는 부분을 인용해봅니다.

“이제 그대들이 이 보잘것없는 소국의 강산을 보았으니, 부디 돌아가 주시오. 그리하면 우리의 온 백성이 기뻐할 것이외다. 제발 그대들이 우리에게서 눈길을 돌려주기만 한다면, 그래서 우리 마음속에 품고 있는 모든 의심과 의혹을 몰아내 준다면 그것으로 그대들은 우리를 더없이 행복하게 해주는 것이외다. 감히 천 번 만 번 청하는 바이오니, 그대들이 우리의 청을 들어주리라 믿겠소이다.”

‘장 앙리 쥐베르’라는 이름에서 그가 프랑스 사람이라는 것이 짐작되지요? 그럼 눈치 빠른 이는 ‘조선 원정기’라면 병인양요를 떠올릴 것입니다. 예! 맞습니다. 병인양요 당시 쥐베르는 프랑스 해군 소위 후보생으로 강화도 원정에 참여하였는데, 위 인용 부분은 조선 관리가 프랑스 함대에 건넨 공한(公翰)의 일부분입니다.

조선 민족이 평화를 사랑하는 민족이라는 것이 공한의 내용에도 잘 나오네요. 그렇지만 한편으로는 프랑스 함대의 위력에 두려워 이런 공한을 썼을 것으로 생각하니 약소국의 비애도 느껴지는군요. 그러나 쥐베르는 강대국의 오만함을 드러내지 않고 다음과 같이 약소국을 배려하는 생각을 드러냅니다.

“유럽의 국가들이 처음 접촉하는 이국의 국민에게 폭력을 드러내고 횡포한 요구를 주장하는 일이 너무 빈번하다. 일단 그 나라가 아직 전신기(電信機)를 갖지 못했고 또 그들 문명의 본원이 우리의 그것과 다르면, 우리는 그들이 입는 폐해를 감안하지도 않고 주민들의 모든 권리를 침해하는 것이 마치 우리에게 허락된 줄로 생각한다.”

이 밖에도 인용하고 싶은 부분이 많으나, 글이 너무 길어지니 여기서 멈추겠습니다. 19세기 말 대륙 세력과 해양 세력의 틈바구니에서 애처롭게 흔들리던 조선, 조선이 어디 붙어있는지도 모르는 서양인이 대부분일 때, 그래도 한국을 사랑한 세계작가들, 그리고 그러한 조선 사랑을 글로 나타내어 지금 우리 후손들이 볼 수 있게 해준 세계작가들! 우린 그들을 너무 모르고 있었네요. 그들에게 고맙고, 또 도서관과 인터넷을 이리저리 뒤져 이들을 발굴해낸 최 교수님께도 고마움을 느낍니다. 최 교수님! 우리가 몰랐던 112명의 외국작가를 발굴해내느라고 고생 많으셨습니다. 고맙습니다!