[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 지금으로부터 꼭 400년 전인 1623년 3월 13일, 광해군을 몰아내고 인조반정에 성공한 공신들은 금부도사와 선전관을 평양으로 급파한다. 거기에는 7년동안 평안감사를 하고 있는 박엽이라는 장군이 있었다. 왕명을 받은 선전관 일행은 군사를 동원해 평안감영에 갑자기 들이닥친다. 그리고는 사정도 모르는 박엽을 불러내어 목을 벤다.

그 이후 기록된 《조선왕조실록》이나 다른 기록들을 보면 박엽은 평안감사로 있으면서 "탐욕스럽고 포학하며 방자해서 아무 거리낌이 없었다. 그래서 새로 익랑(翼廊, 날개처럼 펼쳐진 회랑) 70여 칸을 지어 연달아 장방(長房)을 만들고, 도내의 명창 백여 명을 모아 날마다 함께 거처하며 밤낮으로 오락을 일삼았다. 늘상 음탕한 짓을 하되 조금이라도 뜻에 맞지 않으면 사정없이 매를 때리고, 결미(結米, 조선 때 논밭의 결(結)에 따라 조세로 바치던 쌀)를 받아들이되 수를 배로 해서 독촉하여 조금이라도 어기거나 늦추는 일이 있으면 참혹한 형벌을 써서 죽이곤 했다. 도내의 이름난 기생을 모아서 날마다 한 곳에서 밤낮 즐기며 풍마(風馬) 놀음을 하니, 하루에 소용되는 곡식이 6, 70섬이었으며, 참혹하게 형을 가하고 죽이니 사람들이 편하게 살 수가 없었다《속잡록》"고 되어 있다. 말하자면 잔혹한 관리요, 뇌물과 향략을 일삼는 타락한 지방관이었다는 것이다.

그가 죽고 나서 평안도 지방의 군 대비태세는 저절로 무너져서 곧 4년 뒤인 1627년에는 정묘호란으로, 그리고 다시 9년 뒤인 1636년에는 병자호란이 일어나 평안도와 황해도 서울 등 국토가 유린되고 조선왕국은 청나라의 신하로 전락했다. 두 차례나 만주족의 침략을 받은 것은 새로 집권한 인조 정권이 한참 일어서는 여진족(후금, 나중에 청) 대신에 임진왜란 때 조선을 구해주었다는 명나라에 외교적으로 기울은 것이 가장 큰 이유일 것이지만 마침 광해군 당시에 서북지방을 잘 지키던 박엽을 갑자기 처단함으로서 그쪽 지방의 방비가 엉망이 된 것도 부정할 수 없다.

인조이후 이어진 조선왕실에서는 공식적으로는 박엽을 역신으로 남겨놓았으나 민간에서는 그의 공적을 기록하고 전하는 이들이 많아 드디어 2백여 년 뒤에는 그의 복권이 거론돼다가 마침내는 복권이 되기는 했지만, 역사에서는 박엽을 부패하고 잔학한 관리로 기억되고 있다.

반정에 성공한 인조와 그 주변에서는 광해군과 인척 관계의 가까운 인물이면서 동시에 조선시대에 가장 강력한 병력을 지휘하는 무장(武將)이었기 때문에, 그의 존재가 군사적으로 부담스러웠기에 그의 문제점들을 실상보다 과장하고 이를 빌미로 박엽을 처단했을 것으로 추정할 수 있다.

또한 인조와 반정 세력이 처한 정치 상황을 감안할 때 박엽을 나쁘게 묘사하고 그를 재빨리 죽여야 하는 단서를 그 속에서 찾아볼 수도 있다. 곧 반정으로 집권을 하면 가장 중요한 일이 당시까지 조선의 종주국인 명나라의 인정을 받는 것인데, 그러려면 명과 후금 사이에서 이른바 중립 외교를 펼쳤던 광해군에게 견줘볼 때 인조 자신은 정치 외교적 입장에서 근본적으로 차이가 난다는 점을 명나라에 더 명확히 보여주려면 광해군과 가까웠고 광해군의 외교의 최전선에서 활약(?)한 박엽을 처단하는 것은 정권을 차지한 이후의 첫 번째 과제로 결행해야 한다고 판단했던 것으로 보인다.

이렇듯 박엽은 인조반정의 희생양으로 지목되어 집중적인 지탄을 받았지만, 오랜 세월 관료 생활을 통해 탁월한 행정 능력을 인정받았다. 그는 국경 방비에 필수적인 축성(築城)과 양전(量田), 곧 전투식량의 확보와 비축 등 군사 관련 업무에서 두각을 보였다. 일찍이 1612년 호조(戶曹)에서 박엽을 호남의 양전사(量田使, 농지에 관한 사무를 처리하기 위하여 지방에 파견한 벼슬아치)로 추천하면서 “재국(才局)이 매우 민첩하고 산법(算法)에 밝아 양전의 임무를 맡기기에 가장 적합한 자”라 한 말이 있음이 그 증거다.

최근에는 병자호란 때 청나라 대군의 힘을 고려해 결사 항전이 아니라 화의를 주장해 관철한 최명길에 대한 재조명이 서적과 영화로 나왔는데, 최명길이 인조반정 때 벌써 그를 살려야 한다고 주장했다는 사실이 알려져 주목받고 있다. 또 1636년 병자호란이 일어날 무렵 최명길은 김류에게 편지를 보내, “만일 박엽이 살아있었다면 정묘호란도 없었을 것이고 오늘의 이런 우환도 없었을 것입니다.”라고 쓴 편지도 새로 조명되었다.

박엽에 대한 기억의 변화를 더듬어보면 18세기에 들어 이덕무의 기록에서는 그를 애써 변명하며 장점을 부각하려는 노력이 보이고, 이중환의 《택리지》에서는 평안도 지역 백성들이 그에 대한 기억을 상당히 긍정적으로 전승하고 있다는 점이 확인되었다.

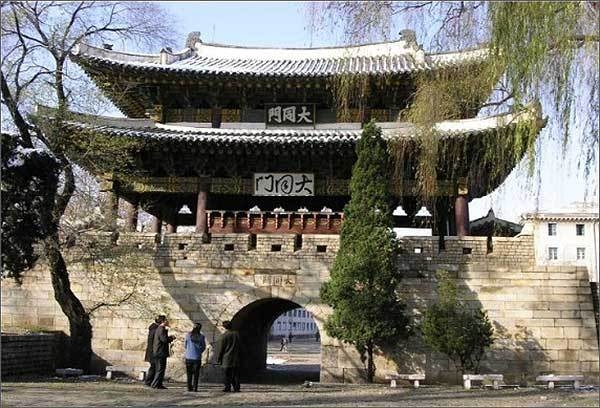

역사란 권력을 잡아 이긴 사람들의 기록이라는 점을 우리가 모르지는 않는다. 그렇지만 그런 역사 속에 억울하게 죽음을 당하고 역사에 파묻힌 사례는 헤아릴 수 없이 많다. 박엽의 경우 그렇게 처형되고 그에 대해 말하는 것도 처벌되곤 했지만 평양의 대동문에는 그가 쓴 대동문이라는 큰 현판 글씨가 지금까지 전해오는 것을 보면 박엽이 평양에서는 훌륭한 군인으로 이름을 기억해주었기 때문에 그것이 가능했다고 볼 수 있다. 그렇다면 어느 모습이 더 진실인가를 따져본다면 민간에 전해오는 속설이 더 진실이나 사실에 가까울 수도 있다고 하겠다.

필자는 여러 기록들에 나오는 박엽의 면모를 다시 보고, 그가 행정을 하면서 너무 엄정해서 잔학했던 측면이 있었으나 부패하거나 향락에 빠진 관리는 아니었다는 것을 자료를 통해 검증해 보았다. 그리고는 그렇게 국방을 잘 아는 유능한 관리들은 정치적인 목적에 의해서 함부로 처단되어서는 안된다는 측면에서 그의 실상을 나름대로 결론을 내린 책을 집필하고 그의 사후 400년을 맞는 이 때에 이를 공개했다.

박엽의 죽음이 우리에게 갖는 의미는 최근 남북관계가 긴장하면서 더욱 부각되고 있다. 적어도 유능한 군인들을 정치적인 이유로 내치는 것은 스스로 만리장성을 무너트리는 일이 된다는 것이다. 그런 사례가 최근에도 있지 않았느냐는 생각이 있었기에 박엽의 실상을 나름대로 규명하고 공개함으로써 우리들의 대비태세를 재점검하는 기회로 삼았으면 하는 것이다.

말하자면 역사 속에 갇혀 있던 박엽을 400년만에 우리 국민들에게 다시 보여드리고 같이 생각해보자는 것이었다. 역사를 바르게 보아야 한다는 것은 이런 경우에도 해당된다고 할 수 있지 않겠는가?