[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종은 사맛[커뮤니케이션]을 통해 백성이 주가 되는 ‘민위방본(民爲邦本)’의 목표를 실현하려고 했다. 그 과정에서 여러 사람의 의견을 구해 듣고, 간하기를 권하고, 옛 문헌을 조사하여 의제[agenda]를 구하려 했다. 과제가 정해지면 좋은 해답이 나올 때까지 토론을 이어갔다. 그리고 좋은 해법을 찾아 현장에서 실현하고 새로운 규칙을 만들어 나갔다.

특히 임금이라면 백성을 보는 눈이 신하들이 보는 관점과 다를 수 있는데 세종은 신하들의 건의[소, 訴]를 비교적 잘 받아들였다. 이의 대한 한 증거로 신하가 직접 임금을 평가하는 말을 한 증거가 허조의 졸기에서 나왔다.

간(諫)하면 행하시고 말하면 들어주시었으니, 죽어도 유한(遺恨)이 없다.(허조의 졸기)

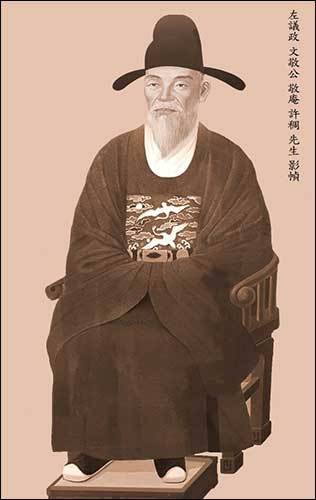

좌의정 허조(許稠)가 졸(卒)하였다. 허조는 경상도 하양현 사람인데 나이 17살에 진사시에 합격하였고, 19살에 생원시에 합격하였다. 뒤에 은문(恩門, 과거에 급제한 사람이 자기의 시관(試官)을 가리켜 일컫는 말) 염정수(廉廷秀)가 사형을 당하였는데, 문하생(門下生)과 옛 부하이던 아전들이 감히 가 보는 이가 없었는데, 조(稠)는 홀로 시체를 어루만지며 슬피 울고, 널을 준비하여 장사지냈다. 경오년에 과거에 합격하였고, 임신년에 우리 태조께서 즉위하시어 특별히 좌보궐(左補闕, 간쟁을 맡아보던 내사문하성의 정육품 벼슬)을 제수하였고, 곧 봉상시(奉常寺丞, 나라의 제사와 시호를 의론하여 정하는 일을 관장하는 기관)로 옮겼다.

뒤에 잇따라 부모상(父母喪)을 당하였는데, 무릇 초상을 치르기를 일체 《문공가례(명나라 때의 구준이 관혼상제 등에 관한 주자의 학설을 모아서 만든 책)》에 따르고 부도법(浮屠法, 불교의식)을 쓰지 아니하였다. 처음에 그 어머니가 손수 고치를 켜서 실을 뽑아 겹옷을 지어 허조에게 주었으므로, 늘 기일(忌日)을 당하거나 시제(時祭) 때에는 반드시 속에다 입고, 반드시 맹교(孟郊. 당나라 시인)의 ‘자모수중선(慈母手中線)’이라는 시(詩)를 외었으며, 일찍이 자손에게 명하기를, "내가 죽거든 반드시 이 옷으로 염습하라." 하였다.(⟪세종실록⟫ 21/12/28)

꼿꼿한 허조의 모습을 볼 수 있다.

... 정축년에 성균관(成均館) 전부(典簿, 종친부에 속한 정오품 벼슬)를 제수받았다. 그때 국가가 초창기임으로, 석전제(공자에게 지내는 제사)를 지낼 겨를이 없어, 옛 제도에 어긋났으므로, 허조가 홀로 개탄하고, 이에 권근(權近)에게 말하여 석전 의식(釋奠儀式)을 얻어서 연구하여 개정하였다.... 뒤에 이조 정랑 자리가 비니, 태종(太宗)이 그 인선을 어렵게 여기어, 친히 관원의 명부를 열람하다가 허조의 이름을 보고, "사람을 얻었다." 하고, 드디어 허조를 이조 정랑으로 삼았다... 병조와 이조의 참의(參議)를 지냈는데, 하루는 면대(面對)하기를 청하여 아뢰기를, "강무(講武, 임금의 주관 아래 사냥하며 무예를 닦던 행사)는 군국(軍國)의 중사(重事)이니 비록 폐지할 수는 없습니다. 그러하오나 무릇 살아 있는 것은 군자(君子)가 몸소 죽이지 않는 것인데, 하물며 험한 곳을 달린다는 것은 위험이 측량할 수 없는 것이옵고, 혹시라도 맹수라도 만나면 장차 어찌하겠습니까. 원하옵건대 성상께서는 삼가시어 친히 쏘고 사냥하지 마옵소서."하고, 눈물이 흐르는 것을 깨닫지 못하면서, 잇대어 강무장(講武場)이 너무 많아서 주민들이 받는 폐해를 극력 진술하니, 임금이 받아들였다.

무술년((1418)에 세종(世宗)께서 선위(禪位)를 받으시매 예조 판서에 제수되었고, 신축년(1421)에 의정부 참찬(정이품 벼슬)이 되었다. 태종(太宗)이 세종(世宗)께 이르기를, "이가 진실로 재상(宰相)이다." 하였다. ... 임금이 인견(引見)할 때마다 신료들의 현명하고 그렇지 않은 것을 의논하였는데, 허조의 말을 많이 따랐다. 허조가 삼가고 지켜 입 밖에 내지 않아서, 당사자는 끝내 알지 못하였다. 임금이 일찍이 인견(引見)하고 일을 의논하다가 말하기를,

"사람들이 혹 말하기를, 경이 사사로 좋아하는 자를 임용한다고 하더라." 하니, 대답하기를, "진실로 그 말과 같사옵니다. 만일 그 사람이 재능이 뛰어난 인물이라면, 비록 친척이라 하더라도 신이 피혐(避嫌)하지 아니하고, 만일 그 사람이 어리석다면, 신이 어찌 감히 하늘의 조화를 가져다가 외람되게 사사로 친한 자에게 주겠습니까." 하였다. 허조는 대간이 꾸지람을 당하면 반드시 진력하여 구원하며 말하기를,

"언관(言官)을 설치한 것은 장차 임금에게 간(諫)하고 백관을 바로잡고 통제하려 함이었는데, 비록 혹시 잘못이 있다고 하여도 어찌 급하게 죄줄 수 있겠습니까." 하였다. ...

무오년(1438)에 의정부 우의정(右議政)에 올랐고, 기미년(1439) 6월에 좌의정으로 승진되어 10월에 병이 드니, 임금이 어의(御醫) 두 사람에게 명하여 가서 치료하게 하고, 또 날마다 문병하게 하였다. 이해 12월에 그대로 벼슬을 사양하고 물러나게 하였는데, 병이 위독하여 명령을 떠받지 못하였다. 병이 더하고 위급한데, 허조가 머리를 조아리며 말하기를,

"의원(醫員)을 보아서 무엇할까."하고, 또 말하기를, "태평한 시대에 나서 태평한 세상에 죽으니, 천지간(天地間)에 굽어보고 쳐다보아도 호연히 홀로 부끄러운 것이 없다. 이것은 내 손자의 미칠 바가 아니다. 내 ‘나이 70이 지났고, 지위가 영의정에 이르렀으며, 임금의 은총을 만나, 간(諫)하면 행하시고 말하면 들어주시었으니, 죽어도 유한이 없다.’" 하였다.(⟪세종실록⟫ 21/12/28)

세종의 정치적 의지를 설명하느라 의외로 허조의 설명이 길어졌는데 이는 깐깐한 허조 같은 신하가 세종을 평하는 내용이어서 더욱 세종이 잘 그려지는 느낌이다.

임금의 뜻과 다른 때는 다시 생각

태종의 자녀가 어려서 죽은 일이 있었다. 그 남편인 의산군 남휘가 문제를 일으켰다.

(의산군 남휘의 간통과 폭행 등의 범행을 처벌해달라는 우사간 이반 등의 상소문) 우사간(右司諫) 이반(李蟠) 등이 상소하기를,

"신 등은 그윽이 생각하건대, “간(諫)하는 것을 실행하고, 말하는 것을 들어주는 것은 임금의 아름다운 덕행이라 하옵니다.’ 근일에 헌부에서 의산군(宜山君) 남휘(南暉)의 범행한 바를 두세 번 신청(申請)하였사오나, 끝내 허락을 얻지 못하였사오니, 전하께서 간(諫)함을 좇고 말함을 들어주시는 미덕에 어떻다 하겠습니까.

신 등이 그윽이 생각하건대, ... 일찍이 공주께서 생존하여 계실 때에 상중에 있는 남의 첩을 빼앗아 들여 남편의 상을 치르지 못하게 하였고, 이제 공주께서 세상을 떠나시기에 미쳐서는 상중에 있은 지 돌도 되지 못하였으므로 슬픔을 잊지 못할 때인데, 조금도 근심하고 슬퍼하는 마음이 없이 그 음탕한 짓을 마음대로 하다가, 첩이 달아나는 것을 쫓아서 황득룡(黃得龍)의 집에 가서 득룡을 구타하는 등 분이 나는 대로 방자하게 굴었으니, ... 임금과 아버지의 덕을 생각하지 아니하고 또 성상 남매간의 은총도 생각지 아니하고 삼강의 근본을 파괴한 것이 분명하오며, 바라옵건대, 전하께서 간하는 것을 들어주시는 아름다움을 드러나게 하소서." 하니, 허락하지 아니하였다.” (⟪세종실록⟫ 6/8/4)

집안의 사적인 일은 언제나 어느 때나 다를수록 부작용이 일어날 수 있는 일은 예나 지금이나 마찬가지인 듯하다.