[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 장상훈)은 제주대학교박물관(관장 전영준)과 더불어 2024 K-museums 공동기획전 〈ᄌᆞᆯ앙ᄌᆞᆯ앙 모자 ᄌᆞᆯ아사: 제주의 모자 장인들*〉을 연다. 오는 10월 18일(금)부터 내년 1월 17일(금)까지 제주대학교박물관 기획전시실에서 열리는 이번 전시는 제주에서 이어져 온 양태ㆍ·총모자ㆍ망건ㆍ탕건(아래 아울러 말총모자)을 만드는 전통과 그 장인들의 삶을 다룬다. 이를 통해 대한민국의 문화유산이자 제주의 자랑인 말총모자 공예의 전통을 이어가기 위한 대중의 관심을 끌고자 한다.

* 아래아 표기가 기술적으로 불가한 경우 ‘졸앙졸앙 모자 졸아사’를 대체 표기로 함.

□ 말총모자, 제주인의 생계 수단이었던 것

화산섬의 척박한 환경 때문에 예부터 제주 사람들은 특산물을 ‘육지’의 산물과 교환해야 삶을 이어갈 수 있었다. 해녀들이 뜯은 미역ㆍ어물들과 더불어 말총모자는 ‘육지’에 내다 팔 수 있는 대표적인 특산물이었다. 전시 제목의 ‘앙앙 모자 아사’는 제주 민요 가운데 하나인 ‘양태노래’의 노랫말 가운데 한 부분이다. 이는 생계를 잇기 위해 모자를 짜던 제주 사람들의 노동요였다. 그러나 사회변화와 더불어 생활방식이 변화하면서 말총모자에 대한 수요가 급격히 줄며 이를 만들 수 있는 사람들도 빠르게 사라졌다. 이에 1980년 당시 문화재관리국에서 네 명의 장인을 무형문화재로 지정ㆍ보호하기에 이른 것이다.

□ “가장 어려운 것은, 경제적으로는 굉장히 인색해요.”

오늘날 장인들이 말총모자를 만들어 얻을 수 있는 수입은 거의 없다. 서너 달을 고생해서 작품 하나를 만들어도 그 값어치를 알아보고 선뜻 사는 사람이 없기 때문이다. 그런 까닭에서 장인의 뒤를 이으려는 이수자들은 대부분 생계를 잇기 위해 다른 직업을 갖고 모자 만드는 일을 병행하고 있다. 장경희 한서대학교 문화재보존학과 교수는 이들 말총모자 공예가 일반적인 ‘전승취약종목’들보다 더 취약한 상태라고 말한다. 지속해서 전승될 수 있을까 싶은, 위태로운 상태라는 것이다.

□ “머리카락만큼 가느다란 것으로 만들려니 힘들어요.”

- 지키다: 대를 이어 온 섬세한 기술

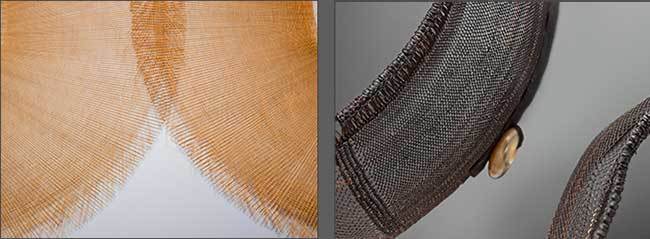

말총모자는 멀리 봐서는 그 값어치를 알아보기 어렵다. 머리카락만큼 가느다란 말총과 죽사(竹絲)를 재료로 하기 때문이다. 가까이서 들여다본 말총모자에서는 현대 추상 미술을 떠올리게 할 만큼 기하학적인 패턴이 반복되는 정교한 구조를 발견할 수 있다. 조선 후기에 원형을 두고 있는 이 말총모자 제작 기술은 오늘날에도 거의 변화하지 않은 채 지켜지고 있다.

□ “어머니 혼자 하는 것이 걱정돼서 하게 된 거죠.”

- 잇다: 엄마에서 딸에게로

오늘날 말총모자의 전통을 잇는 네 명의 국가무형유산 장인들은, 모두 지난 1980년 제주에서 처음으로 해당 종목의 무형문화재로 지정된 1대 보유자의 딸들이다. 현재 장인의 딸들도 어머니의 뒤를 이어 말총모자를 만들 준비를 하고 있다. 3대에 걸쳐 엄마에서 딸에게로 제작 기술이 이어지는 것이다. 장인과 딸들은 말총모자를 만드는 일이 세심함과 인내를 요구하는 고된 노동이지만 돈이 되지 않아서 배우려는 사람이 없었다고 입을 모아 말한다. 어머니에 대한 사랑과 안타까움에서 남들이 선뜻 나서지 않는 계승자의 길을 가게 되었다는 것이다.

□ “전승이라는 것은 무엇보다 사람들에게 잊히지 않게 하는 것이라고 생각해요.”

- 나아가다: 과거에서 현재로, 미래로

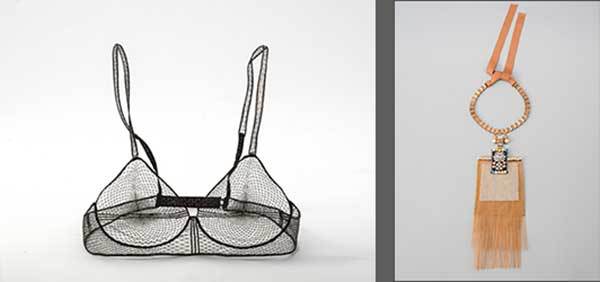

말총모자 장인들의 전승 활동은 옛 물건을 재현하는 것에만 머무르지 않았다. 일찍이 1970년대에 제주시 화북동의 ‘새마을공장’에서는 탕건과 망건을 만들던 여성들이 말총을 재료로 모자ㆍ장갑ㆍ브래지어 등을 제작, 수출을 시도했다. 2000년대 이후 말총모자 장인들은 상품기획자, 디자이너 등과 협업하며 모자ㆍ가방ㆍ신발 등 동시대 대중의 삶 속에서 필요한 물건을 만들기 위해 다양한 시도를 진행하고 있다.

□ 13년간 이어 온 K-museums 사업의 64번째 전시

이번 전시는 지난 2012년부터 13년 동안 이어 온 케이뮤지엄(K-museums) 공동기획전 사업의 64번째 성과다. 지역 박물관의 역량 강화와 운영 활성화를 목표로 진행해 온 이 사업을 통해 국립민속박물관은 이번 제주대학교박물관을 포함한, 전국 곳곳 모두 58개 공ㆍ사립ㆍ대학 박물관과 협력을 해 왔다. 국립민속박물관은 지역의 문화 콘텐츠를 함께 발굴하고, 전시 경험과 기법을 공유해 온 이 사업을 지속해서 이어갈 계획이다.