[우리문화신문=안승열 명리학도] 고려 말 명나라로 부터 수입한 대통력을 세종 때 우리의 지리에 맞게 개편하여 칠정산이라 했다. 정조 때 다시 천세력(千歲曆)으로 개편하고, 조선 말 고종 때 만세력(萬歲曆)으로 다시 보완하였다. 이들 사이에도 여러 역서가 있었으나 중요한 것만 언급하였다. 이 역서들은 음력에 절기의 역법을 더한 소위, 태양태음력으로 간지와 숫자를 병기하였다. 이 같은 방식으로 일년을 한 페이지에 담을 수도 있었으니 한 권에 백년 분의 시간도 기술할 수 있었다.

만세력 읽는 법

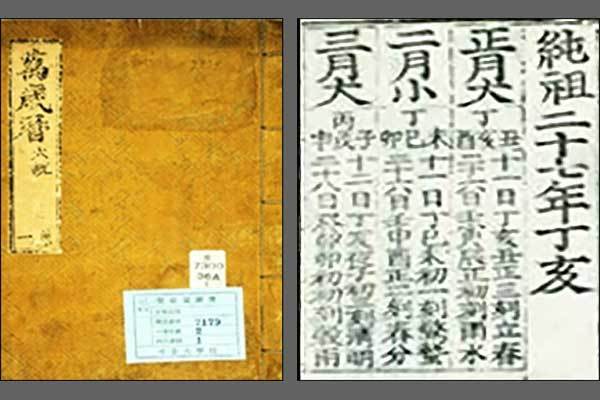

위 만세력의 오른쪽 그림은 순조 27년 책력 중 필요한 부분을 확대한 것이다. ①큰 글씨로 순조 27년을 정해년이라 하였다. 순조는 1800년 즉위하여 1801년이 원년이니 순조 27년은 1827년이다. ②正月大란 음력 정월이 큰 달이라 30일까지 있다는 것이고 ③그 밑에 丁/酉亥丑은 1월1일은 정축일(오른쪽부터 읽음), 11일은 정해일, 21일은 정유일이라는 것이다. ④이어서 확인할 사항은 절기이다. 十一日 丁亥 丑正三刻 立春이라 표기되어 있는데 1월11일이 정해일 丑正三刻(주1 참고)에 입춘 절입이 있다는 말이다. 사주상 입춘 절입은 매우 중요하다. 명리학의 새해는 입춘 절입으로 시작하기 때문이다.

만세력이 절기의 역법을 덧입혔다 해도 기본적으로 태음력이라 대략 3년에 한번인 윤달을 넣지 않을 수 없어서 일 년이 13개월인 해도 있게 되었다. 따라서 명리학처럼 12지지로 월명을 주는 편리함까지 도모하지는 못했다.

<아래의 글이 후속 절을 이해하는데 꼭 필요한 내용은 아니다.>

주1: 丑正三刻- 오늘날의 하루는 24시간이지만 조선시대는 2시간을 1시진으로 하여 하루를 12시진(時辰)으로 나누고 각 시진을 12지지로 이름하였다. 지금은 새날이 0시에 시작하지만 그 때의 하루는 전날 23시에 시작하며 그로부터 1시까지를 자시(子時), 1시~3시를 축시로 하고 하루의 끝 시진인 21시~23시를 해시라 했다. 오늘날은 23시~24시가 어제지만 조선시대에는 이 시간대에 이미 오늘의 기운이 있다고 여겼다.

1시진은 다시 초(初)와 정(正)으로 나누었는데 각 시진의 앞쪽 한 시간이 초, 뒤쪽 한 시간은 정이다. 예를 들면 자초는 23시로부터 한 시간이고 자정은 24시부터 한 시간이다. 오초는 11시부터 한 시간, 오정은 12시부터 한 시간이다. 현재 낮 12시를 정오(正午)라고 하고 밤 12시를 자정(子正)이라고 하는데 어느 것이 옳게 쓰고 있는 것인지 헷갈린다. 장영실이 해시계를 만들면서 초와 정을 각각 15분씩 4등분하여 초각, 1각, 2각, 3각으로 나누어 하루가 총 96각이 되게 하였다. 이러한 시간 명명법을 12진각법(十二辰刻法)이라 한다.

丑正三刻은 오늘날의 표기법으로는 새벽 2시45분에서 3시 사이가 된다. 오정 초각에 만나기로 약속하였다면 오전 12:00~12:15분에 약속 장소에 있으면 된다. 분초를 다투는 오늘날의 약속보다 한결 만만하다. 이 같은 만세력이 19세기 말까지 사용되었다.

주2: 아래는 1782년 정조가 관상감에 명하여 그간에 쓰던 백중력을 개편한 천세력. 1777년(정조 원년= 즉위 다음해)부터 110년 후인 1886년(고종 23년)까지의 역(曆)을 기록한 책력.

⋇ 다음 연재는 ‘5절 사주 확인’