[한국문화신문 = 김연갑 국가상장연구회 위원] 1895년 청일전쟁의 승리로 조선에 대한 입지가 강화된 일본은 1898년 시베리아 철도 부설과 부동항 확보를 최우선으로 삼은 러시아와 조선을 사이에 두고 충돌했다. 이러한 상황에 주눅이 든 고종은 급기야 1882년 러시아 공사관으로 몸을 옮겨 위기를 모면하려 했다. “미국의 지원으로 러시아에 망명정부를 세우고 싶다.”며 ‘조미수호조약’대로 조선을 도와줄 것을 미국에 기대하는 나약함의 소유자였으니 그럴 만도 하였다.

|

||

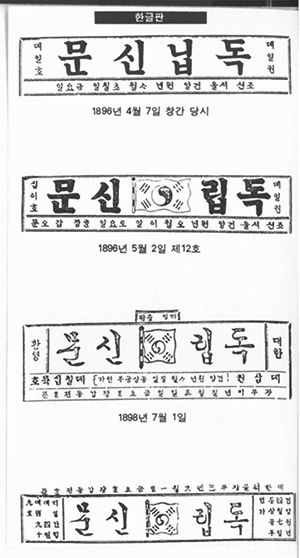

| ▲ 독립신문 폐간 까지의 로고 , 글판과 영문화 | ||

이러한 상황을 국가의 위기로 인식한 일부 지식인들, 이를 테면 서재필과 같은 인물들은 국권수호와 자주독립을 위하여 국민을 계도해야 한다는 생각을 갖게 되었다. 그것은 곧 계몽을 목적으로 한 신문의 창간으로 바로 독립신문이다. 이 신문의 ‘독립’ 용어 사용은 1894년 음력 12월 12일 고종이 종묘에 올리는 고유문(告由文)에서 처음 쓴 것을 시작으로 세 번째 사용으로 독립신문은 제호에 태극무늬까지 넣어 시대정신인 ‘독립’을 사시(社是)로 제시하였다.

이 신문의 ‘독립’은 국가 구성원 모두가 새로운 문명에 눈을 떠 인권을 존중하고, 국민 각자가 직분을 다하여 나라의 부강을 통해 세계 국가로 자립하는 것이라고 생각했다. 그러므로 애국심 발양을 국권수호의 기본 강령으로 삼아 신문을 통해 실천하였던 것이다. 그래서 “국가가 자주권을 유지하려면 국민이 민족적 자부심과 애국심도 가져야 한다.”며 천부지성(天賦之性)이 자주 국권을 지키는 정신적 원동력이라고 주장했다. 애국심은 국민이 국정의 참여를 허락해 주고 민권을 신장시켜 줌으로서 민중이 나라를 자기의 것으로 생각할 때에 형성될 수 있다고 본 것이다.

|

||

이때의 합가는 일반적인 후렴과 같이 되풀이 부르는 것이 아니라 모두 함께 노래하는 것을 말하는데, 찬송가 곡조에 맞춰 부를 수 있는 것 등 다양한 형태였다. 형식으로는 전통적인 것에서 가깝지만 그 내용은 한결같이 우리나라, 자주독립, 만세, 애국, 하나님, 충군, 태극기, 부국강병 등 시대상을 반영하는 말들로 이루어져 그 대의를 담은 새로운 노래들임이 분명하다.

이때 여기에 참여한 이들은 각계각층으로서 학생, 주사(초급 공무원), 기사, 군인, 예수교인 등이다. 이들은 투고(投稿)시에 직업과 주소까지도 밝히고 있음이 이색적이기기도 한데, 중류층이나 서민층에서 자주독립에 대한 열망이 강렬했음을 보여준 것이다. 이렇게 독립신문은 독립협회의 격려에 의하여 독자들에 의해 기고한 각종의 애국가란 이름을 붙인 가사들이 많이 게재되었다.

독립신문은 애국가에 대해 사설은 물론 ‘잡보란’을 통해서도 그 필요성과 기능에 대해 계몽했다. 예를 들면 <관립소학교>가 훈련원에서 개최한 운동회에서 애국가를 부른 상황을 보도한 것이나 ‘대죠션 셔울 야소교회가 대군주 폐하 탄신 경축회에서 애국가를 부를 예정’이라는 보도, 그리고 ‘조선졍부 학교가 학교에 국기를 게양하고 아침마다 애국가를 부르게 된다는 사실’ 등을 보도한 것이 그것이다.

1896년 4월 7일 창간, 1899년 12월 4일 폐간까지 총778호에 게재된 애국시가는 총 32편, 이중 ‘애국가’라는 명칭을 쓴 시가만도 위의 표와 같이 13편이나 된다. 또한 작사자의 직업이 공무원이 3인 순사(경찰)가 2인, 군인 3인, 학생 4인, 기독교인이 1인이다.

그런데 애국가 명칭의 13편은 곡조 표기를 하지 않고 있다. 또한 대개 넉자가 한 토막을 이룬 4․4조를 기본으로 삼아 다시 네 토막이 한 줄을 이루는 가사(歌辭) 형태를 유지하고 있다. 시기상으로 이들에게 서양 음악에 대한 소양이 없어 가창을 전제로 하지 않아 음악작품이기 보다는 개화기 시가상의 한 장르로 분류함이 옳을 것이다.

▲ 독립신문 1896년 4월 7일, 창간호 1면

그러나 분명한 것은 발표자(투고자)들은 형식의 여부를 떠나 독립신문이 펼친 애국계몽운동에 충실히 참여하여 노래로서 애국·독립운동을 실천한 것이다. 이때의 독립신문 논설에 나타난 주제 1/3이 애국·독립인 것이기에 당연했던 것이기도 하다.

그렇다면 왜 이 시기에 굳이 ‘애국가’라는 이름을 쓴 노래가 집중적으로 나타나게 되었을까? 이에 대해 간단히 답할 수는 없지만 당시 민족국가를 상징할만한 국가(國歌)가 없었다는 데에 대한 민중들의 소망이 공통적으로 작용한 결과로 보는 것이 옳을 듯하다.

이를 좀 더 좁혀 말한다면 ‘소용돌이치는 나라 안팎의 격변을 목전에 두고 일어난 민중들의 애국심이 분출한 결과’라는 것이다. 즉, “태극기를 국기로 하고, 무궁화를 국화라고 하면서도, 거기 다르는 국가는 없었으므로 각자 자유롭게 새로운 애국가를 지을 수 있었다”(조동일)란 분석으로, 이는 1902년 정부가 정식으로 국가 ‘대한제국애국가’를 제정할 때 까지 이어졌다.

한편 이 문제를 민요론의 입장에서 볼 때는 유사한 내용의 노래에는 같은 곡명을 붙이게 된다는 소위 ‘명칭의 자극 전파’(Stimulus diffusion)와 상호 텍스트성(intertexuality)의 현상으로도 볼 수도 있다. 왜냐하면 이 시기 이런 현상이 독립신문만의 것이 아니기 때문이다. 각 교육단체와 종교단체, 그리고 지식인들이 나름의 매체를 통해 모두 참가했기 때문이다. 시인 고은의 표현처럼 이 시기 이 땅은 실로 ‘애국가의 나라’였던 것이다.(閘)