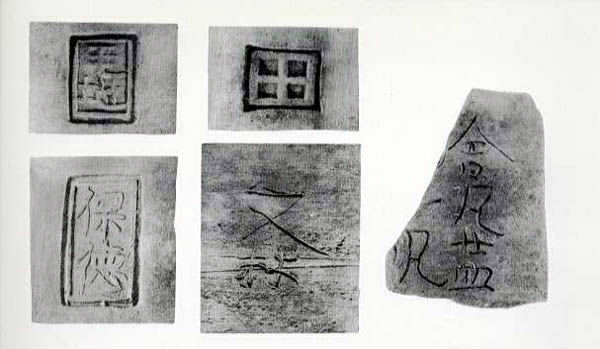

[한국문화신문 = 정석현 기자] 발해 유적에서는 문자가 찍혔거나 새겨진 기와가 다수 발견되고 있다. 현재까지 보고된 문자 기와는 상경성(上京城), 팔련성(八連城), 서고성(西古城)에서 주로 출토된 것들로서, 거의 400개에 달하고 문자의 종류는 250종 이상이나 된다고 한다.

당시 주변국의 경우와 비교해볼 때 이렇게 많은 문자 기와가 발견되는 것은 발해 문화의 한 특징을 이루는 것이다. 이들 문자 기와들은 중국 길림성박물관(吉林省博物館), 연변박물관(延邊博物館), 흑룡강성박물관(黑龍江省博物館), 흑룡강성 영안현(寧安縣) 문물관리소(文物管理所), 한국 서울대학교 박물관, 일본 동경대학 등에 소장되어 있다.

이들 문자 기와의 종류에 대해서 일찍이 김육불(金毓黻)은 숫자, 간지(干支), 성씨(姓氏), 인명(人名), 2자 이상으로 구성된 복명(復名), 알 수 없는 글자, 좌우가 바뀐 글자의 7가지로 분류하였다. 그 뒤 삼상차남(三上次男)은 기와 제조와 관련된 지명 또는 현명(縣名), 제조와 관련된 관청(官廳) 이름 또는 기관 이름, 제조와 관련된 성씨, 제조와 관련된 인명, 사용과 관련된 건축물 이름으로 구분하였다. 그리고 이강(李强)은 글씨체를 기준으로 정해류(正楷類), 수이류(殊異類), 부호류(符號類)로 나누었다.

이들 문자들이 가지는 성격이 무엇인가에 대해서 그동안 논란이 있어 왔다. 주된 논쟁점은 발해에 고유한 문자가 있었는가 하는 점이다. 절반에 가까운 글자들은 한자에 속하는 것이 분명하지만 나머지 절반은 정식 한자가 아니다. 이강은 이들이 별체자(別體字)이거나 잘못 쓰여진 글자에 해당하며 극소수 글자만이 발해인들이 제멋대로 만들어 쓴 것이라고 하면서, 발해에서는 고유한 문자를 만들지 않았다고 주장하였다.

그리고『구당서(舊唐書)』발해전과『책부원귀(冊府元龜)』에서 발해에는 문자와 서기(書記)가 있다고 한 것은 문자, 즉 한자를 사용하였다는 의미라고 해석하였다. 그러나 이에 대한 반론도 있어서 발해에는 고유한 문자가 있었으며 문헌 기록도 이를 의미한다는 주장도 있다. 그러나 발해에 고유 문자가 있었다는 주장이 설득력을 가지려면 문자 기와 외에서도 이와 같은 글자들이 발견되어야 하는데 현재로서는 그렇지 못하다는 것이 문제점으로 지적될 수 있다.

한편 삼상차남(三上次男)은 발해에서 궁전이나 절을 건축할 때에 조영(造營) 당국의 직접적인 책임하에 기와를 제작한 경우에는 기와에 문자를 새기지 않았지만, 조영 당국이 아닌 다른 사람 또는 기관에 의해 기와가 제조된 경우에는 이를 나타내기 위해서 문자를 새겼다고 추정하였다.

<자료: 한국금석문 종합영상정보시스템>