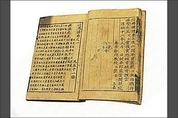

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 조선시대에는 백과사전으로 볼 수 있는 책들이 여럿 있습니다. 먼저 영조 임금의 명으로 펴낸 《동국문헌비고(東國文獻備考)》, 지봉 이수광(李睟光)의 《지봉유설(芝峰類說)》, 성호 이익(李瀷)의 《성호사설(星湖僿說)》, 오주 이규경(李圭景)의 《오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)》, 풍석 서유구(徐有, 1764~1845)의 《임원경제지(林園經濟志)》 같은 책들이 그것입니다. 그 가운데 이수광(李睟光)의 《지봉유설(芝峰類說)》은 1614년에 펴낸 책으로 우리나라 첫 문화백과사전이란 평가를 받습니다. 이 《지봉유설》의 폭넓은 지식을 보면 권 2의 〈외국조〉에 섬라(暹羅, 태국), 진랍국(眞臘國, 캄보디아), 방갈자(榜葛刺, 방글라데시), 안남(安南, 베트남) 같은 동남아시아 나라들은 물론 불랑기국(佛狼機國, 포르투갈), 남번국(南番國, 네덜란드), 영결리국(永結利國, 영국) 같은 유럽 나라들의 정보까지 소개되어 있습니다. 이런 이름들은 당시 중국이 한자로 표기하던 것을 들여온 것이지요. 무엇보다도 이 책이 돋보이는 것은 우리 겨레문화에 대한 자부심을 바탕으로 다른 나라 문화를 받아들이는데 진보적인 성향을 띠고 있었다는 점입

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 길에 가다가 한 소형화물차에 쓰인 문구를 보았다. “기사님, 조금 늦어주세요.”란다. 이 문구가 뜻하는 바로는 “늦게 와주세요”일 것이다. 요즘 온라인으로 주문하는 상품이 늦을세라 엄청난 경쟁 속에 배달 기사들이 큰 곤욕을 치른다는 게 알려지자 이 업체는 이런 구호를 내세워 배달 기사를 보호하려는 취지라는 뜻을 알 수 있다. 좋은 뜻이다. 하지만, 이 업체 담당자는 국어교육을 받지 못했는지 말을 잘못 쓰고 있다. 여기서 ‘늦다’란 “어떤 기준보다 또는 상대적으로 많이 흐른 시점이다.”란 뜻의 그림씨(형용사)다. 그렇다면 이는 분명히 움직씨(동사)가 쓰일 자리에 그림씨를 쓴 것으로 잘못이다. 제대로 쓰려면 “기사님, 늦게 와주세요.”라고 해서 ‘오다’란 움직씨를 써야만 한다. 사람들은 영어를 조금만 잘못 쓰면 큰일 날 것처럼 하면서 이렇게 우리말에는 제대로 된 관심을 두지 않는 것이 참 안타깝다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 변산바람꽃 - 김형영 너, 거기 피어 있었구나 가만히 들여다보니 봄바람은 네 작은 꽃 속에서 불고, 가난해도 꽃을 피우는 마음 너 아니면 누가 또 보여주겠느냐 이 세상천지 어느 마음이 이제 봄이 성큼 다가섰고, 남녘에서는 매화잔치 소식이 들려온다. 거기에 더하여 전라도 변산에서는 변산바람꽃이 피었다는 소식이다. 겨우내 피는 동백꽃도 있고, 얼음을 비집고 나오는 얼음새꽃도 있고, 높은 가지에서 피는 매화, 그리고 노오랑 꽃망울을 터뜨리는 산수유꽃이 사람들의 큰 사랑을 받고 있지만, 작고 앙증맞은 변산바람꽃도 이에 못지않은 아름다움을 보여준다. 반 뼘도 채 되지 않는 작은 키여서 산을 오르는 이들이 무심코 걷다 보면 미처 보지 못하고 밟아버릴 위험도 있다. 변산에서 처음 발견되었다고 해서 이름이 붙은 이 꽃은 이제 근처 내장산은 물론 무등산, 여수 돌산, 서울 남쪽의 청계산, 설악산까지 꽃이 피었다는 소식이다. 이 변산바람꽃처럼 ‘바람’이란 이름이 붙은 꽃들이 참 마ퟋ다. 꿩의바람꽃, 외대바람꽃, 남바람꽃, 세바람꽃, 나도바람꽃, 너도바람꽃, 매화바람꽃, 숲바람꽃, 홀아비바람꽃, 만주바람꽃, 사계바람꽃(눈바람꽃)

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “기댈 수 있는 기둥이나 벽만 나오면 우리는 으레 말뚝박기했다. 그런데 가위바위보를 못 하는 녀석과 짝이 되면 늘 말이 되어야 했다. 또 상대편에 덩치 크고 뛰어오르기 잘하는 녀석이 있으면 이건 완전 죽음이다. 오늘은 말만 했지만, 내일은 가위바위보를 잘해 신나게 말을 타봐야지.” 한 블로그에 나오는 ‘추억의 말뚝박기’ 이야기입니다. 예전 컴퓨터가 없던 시절 아이들은 모이기만 하면 말뚝박기를 했습니다. 지방에 따라선 말타기”라고도 했던 이 놀이는 남자아이들이 두 패로 나뉘어 한쪽은 말이 되고 다른 한쪽은 이 말에 올라타고 노는 놀이였지요. 먼저 양쪽에서 각기 대장을 뽑아 가위바위보를 한 다음 진 쪽이 말이 되는데 대장이 담벽 같은 데에 기대서고 어린이들은 허리를 굽힌 자세로 앞사람의 허벅지를 꽉 붙잡고 잇달아 말이 되었습니다. 이긴 쪽 아이들은 차례로 멀리서부터 달려와 앞쪽으로부터 말을 타 나가지요. 이때 말이 쓰러지면 몇 번이고 새로 말을 만들어야 하며, 말을 타다가 한 사람이라도 떨어지면 그쪽이 말이 되어야 합니다. 그래서 말을 타는 쪽에서는 어떻게든지 말을 무너뜨리려고 일부러 험하게 말을 타는데 말은 무너지지

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리나라 법 가운데는 <국어기본법>이라는 것이 있습니다. 2005년 1월 27일 법률 제7368호로 제정된 이 법은 “국어의 발전과 보전의 기반을 마련하여 국민의 문화적 삶의 질을 향상하고 민족문화 발전에 이바지할 목적으로 제정했다.”라고 합니다. 이 법의 중심에는 제14조 제1호 “공공기관 등의 공문서는 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다.”라는 것이 있습니다. 이에 따라 공공기관은 공문서뿐만 아니라 홍보물도 한글로만 작성하여야만 합니다. 하지만, 정부, 지방자치단체와 이에 소속된 기관들은 한글에 영어와 한자를 섞어 쓰는 것을 넘어서서 영어와 한자를 주인처럼 쓰기도 합니다. 예를 들면 국립국악원은 프로젝트 이름을‘Gugak in 人’으로 썼고, 국립무형유산원은 특별전을 열면서 이름을 '함께 EAT다'라고 썼습니다. 이는 영어나 한자를 써서 유식한 체하려는 것인 모양인데 이렇게 썼다고 그들을 유식하게 보는 사람은 없을 것입니다. 또한 영어와 한자를 섞어 이상한 표기법을 만들어 국민에게 내보이는 것은 ‘우리말을 살려 쓰자는 뜻’에도 역행하는 노릇이 아닐 수 없습니다. 어떤 이들은 한자나 영어를 쓰지

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄의 선구자 '진달래'를 노래함 - 박팔양 진달래꽃은 봄의 선구자외다 그는 봄의 소식을 먼저 전하는 예언자이며 봄의 모양을 먼저 그리는 선구자외다 비바람에 속절없이 지는 그 엷은 꽃잎은 선구자의 불행한 수난이외다 어찌하야 이 나라에 태어난 이 가난한 시인이 이같이도 그 꽃을 붙들고 우는지 아십니까 그것은 우리의 선구자들 수난의 모양이 너무도 많이 나의 머릿속에 있는 까닭이외다 노래하기에는 너무도 슬픈 사실이외다 백일홍같이 붉게붉게 피지도 못하는 꽃을 국화와 같이 오래오래 피지도 못하는 꽃을 모진 비바람 만나 흩어지는 가엾은 꽃을 노래하느니 차라리 붙들고 울 것이외다 이른 봄 3월이 되면 산엔 분홍빛 물이 들기 시작한다. 꽃을 얼른 내보이고 싶어 잎이 나기도 전에 온산을 분홍빛으로 물들이는 진달래. 김소월은 그의 시 <진달래꽃>에서 “나 보기가 역겨워 / 가실 때에는 / 말없이 고이 보내 드리오리다. / 영변(寧邊)의 약산(藥山) / 진달래꽃 / 아름 따다 가실 길에 뿌리오리다.”라고 노래했다. 나 보기가 역겨워 가실 때 님을 붙잡지 않고 잘 가시라고 가실 길에 뿌리는 것이 진달래꽃이란다. 전하는 이야기에

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “배고파 지어 놓은 밥에 뉘도 많고 돌도 많다 / 뉘 많고 돌 많기는 임이 안 계신 탓이로다 / 그 밥에 어떤 돌이 들었더냐 / 초벌로 새문안에 거지바위 문턱바위 둥글바위 너럭바위 치마바위 감투바위 뱀바위 구렁바위 독사바위 행금바위 중바위 (가운데 줄임) 서강의 농바위와 같은 돌멩이가 하얀 흰밥에 청태콩에 많이 까 두른 듯이 드문 듬성이 박혔더라. 그 밥을 건목을 치고 이를 쑤시고 자세히 보니 연주문 돌기둥 한 쌍이 금니 박히듯 박혔더라. 그 밥을 다 먹고 나서 눌은 밥을 훑으려고 솥뚜껑을 열고 보니 해태 한 쌍이 엉금엉금.” 위 가사는 잡가 “바위타령”의 일부로 1900년대에 서울 풀무골[冶洞]의 소릿꾼 이현익이 처음 만들었으며 그 내용은 온 나라에 있는 유명한 바위 80여 종을 읊은 것입니다. 이 노래는 가사가 재미납니다. 자기가 지은 밥에서 돌이 나오니까 그것은 임이 안 계신 탓이라고 억지를 떱니다. 그러면서 온갖 바위 이름을 둘러댑니다. 이 노래에 나오는 온갖 바위들은 서민들의 애환과 정이 듬뿍 담긴 이름을 가지고 있습니다. 옛사람들은 삶이 답답하거나 힘들면 타령을 불렀습니다. 타령은 주로 서민들이 애환을

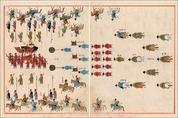

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 조선시대 때 임금이나 왕세자의 혼인은 나라의 큰 경사인데 《가례도감의궤》라는 책으로 정리해 놓았습니다. 조선시대 왕실에서는 혼례식을 치르기 위해 총괄 본부인 '가례도감'이 구성되었고 총책임자인 도제조는 영의정 등 정승급에서, 부책임자인 도제는 판서급에서 임명했습니다. 도제 3인 가운데 2인은 호조판서와 예조판서인데 의식 절차는 예조판서가, 행사에 들어가는 전체 비용은 호조판서가 집행했지요. 그런데 《가례도감의궤》 가운데 66살의 영조 임금과 15살의 정순왕후가 혼인한 기록의 《영조정순왕후가례도감(보물)》이 특히 눈에 띕니다. 51살이나 나이 차이가 나는 이 세기의 혼례식은 초간택, 재간택, 삼간택을 시작으로 납채ㆍ납폐ㆍ고기ㆍ책비, 친영ㆍ동뢰 등 6례의 전 과정이 상세히 기록되었습니다. 따라서 《영조정순왕후가례도감》은 250여 년 전 왕실혼례식의 정황을 상세히 알게 해줍니다. 이 의궤에는 또한 영조가 정순왕후를 데리고 궁으로 가는 50쪽에 달하는 ‘친영반차도(親迎班次圖)’가 실려 있는데, 당시 가례의 준비와 진행 절차를 생생하게 파악할 수 있으며, 의식에 들어간 온갖 물품의 종류와 수량, 규격 등도 상세히 알 수 있

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 죽은 아내를 생각하여 슬퍼함(도망-悼亡) - 추사 김정희 那將月姥訟冥司(나장월모송명사) 어찌 월하노인과 함께 저승에 가 하소연하여 來世夫妻易地爲(내세부처역지위) 내세에는 부부가 처지를 바꾸어서 我死君生千里外(아사군생천리외) 나 죽고 그대는 천 리 밖에 살아남아 使君知我此心悲(사군지아차심비) 그대가 나의 이 슬픔을 알게 할 수 있을까? 조선시대 이름난 학자들은 거의 한글을 외면했지만 추사 김정희는 평생 40통의 한글 편지를 남겼다. 그 40통 가운데 며느리에게 보낸 2통을 빼곤 모두 부인 예안이씨(禮安李氏)에게 쓴 것이다. 추사는 첫째 부인 한산 이 씨가 혼인 5년 만에 죽자 삼년상을 마치고 예안 이 씨와 재혼해서 20여 년을 살았는데 추사는 예안 이 씨를 무척 사랑했으며 이것이 38통의 한글편지에 고스란히 담겨 있다. 추사는 당쟁에 휘말려 20여 년 동안이나 유배생활을 한 까닭에 아내에 대한 애틋한 마음을 편지로 썼던 것이다. 하지만 당시 제주도로 유배가 있는 동안 쓴 편지는 빠르면 두 달, 늦으면 일곱 달이나 걸렸다. 편지에서 추사는 병약한 몸으로 지아비가 없는 20여 년 동안 효성을 다하고 덕을 쌓은 이 씨에게

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “듣자 하니 젖을 먹일 여종 학덕이가 태어난 지 서너 달 된 자기 아이를 버려두고 서울로 올라가야 한다고 하더구나. 이는 학덕의 아이를 죽이는 것과 다름이 없다. 《근사록(近思錄)》에서는 이러한 일을 두고 말하기를 ‘남의 자식 죽여서 자기 자식 살리는 것은 매우 옳지 못하다.’라고 했다. 지금 네가 하는 일이 이와 같으니, 어쩌면 좋으냐. 서울 집에도 젖을 먹일 만한 여종이 있을 것이니…….” 위 내용은 퇴계가 손자 이안도에게 보낸 편지 일부입니다. 퇴계가 끔찍이 사랑했던 손자 이안도의 아들 곧 증손자는 어미의 젖을 먹을 수 없었지요. 그래서 대신 젖을 먹여 키워줄 여종 학덕을 보내달라고 했지만, 퇴계는 역시 해산한지 얼마 안 되는 여종 학덕에게 자기 자식을 내버려 두고 가게 하는 것은 여종의 자식을 죽이는 것이라고 반대합니다. 이처럼 조선 으뜸 지성 퇴계는 귀천을 가리지 않고 종들도 존중했지요. 최근 공직자로 내정된 사람의 자식이 학교폭력 문제로 크게 문제가 됐습니다. 더더구나 그 아비 되는 이가 2차 가해했다는 점이 더 큰 문제였지요. 내 자식만 잘되면 다른 아이는 어떻게 되든 상관없다는 자세는 큰 문제입니다.