[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “유구국(琉球國, 류쿠국)은 우리나라에서 매우 가깝다. 어떤 사람은 맑은 날이면 한라산에 올라 유구의 산빛을 볼 수 있다 하였다. 그렇게까지 가깝지는 않겠지만 우리나라 정남쪽 바다 한가운데에 있고, 달리 가로막고 있는 장애물이 없는 땅이다. 그러나 옛날에는 왕래하는 일이 없다가 고려말 창왕(昌王) 원년(1389년)에 이르러 경상도 원수 박위에게 대마도를 공격하게 하자 유구의 중산왕 찰도가 소식을 듣고 신하 옥지를 보내 표문을 올리고 신하를 자칭하였다.” 위는 조선의 실학자 정동유가 조선의 역사문화와 자연환경, 풍속과 언어 등 다양한 주제에 대해 고증하고 분석하여 백과사전처럼 엮은 책 《주영편(晝永編)》에 나오는 유구국 곧 지금의 오키나와에 관한 이야기입니다. 이때 유구국 신하는 왜구의 노략질로 붙잡혀갔던 우리나라 사람들을 돌려보내고, 유황, 소목(蘇木, 한약재), 후추, 갑옷 등을 바쳤습니다. 유구국 곧 류큐왕국은 오키나와를 중심으로 한 류큐 제도 일대에 있던 나라입니다. 13~14세기에 류큐 제도 일대에 형성되었던 지역 세력들이 15세기 초 통일 류큐왕조를 세우면서 독립 국가로 발전했습니다. 이후 명나라, 조선

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 14번째인 처서(處暑)입니다. 여름이 지나 더위도 가시고, 선선한 가을을 맞이하게 된다고 하여 처서라 부르는데 낱말을 그대로 풀이하면 '더위를 처분한다.'라는 뜻이기도 합니다. 처서 때는 여름 동안 습기에 눅눅해진 옷이나 책을 아직 남아있는 따가운 햇볕에 말리는 ‘포쇄(曝:쬘 폭ㆍ포, :쬘 쇄)’를 합니다. 또 극성을 부리던 ‘모기도 입이 비뚤어진다.'라는 속담처럼 해충들의 성화도 줄어듭니다. “처서에 창을 든 모기와 톱을 든 귀뚜라미가 오다가다 길에서 만났다. 모기의 입이 귀밑까지 찢어진 것을 보고 깜짝 놀란 귀뚜라미가 그 사연을 묻는다. ‘미친놈, 미친년 날 잡는답시고 제가 제 허벅지 제 볼때기 치는 걸 보고 너무 우스워서 입이 이렇게 찢어졌다네.’라고 대답한다. 그런 다음 모기는 귀뚜라미에게 자네는 뭐에 쓰려고 톱을 가져가느냐고 물었다. 그러자 귀뚜라미는 ‘긴긴 가을밤 독수공방에서 임 기다리는 처자낭군의 애(창자)를 끊으려 가져가네.’라고 말한다.” 남도지방에서 처서와 관련해서 전해지는 이야기입니다. 귀뚜라미 우는 소리를 단장(斷腸), 곧 애를 끊는 톱 소리로 듣는다는 참 재미있는 표현이지요

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 바람이 오면 - 도종환 바람이 오면 오는 대로 두었다가 가게 하세요 그리움이 오면 오는 대로 두었다가 가게 하세요 아픔도 오겠지요 머물러 살겠지요 살다간 가겠지요 세월도 그렇게 왔다간 갈 거예요 가도록 그냥 두세요 “동경 발간다래 / 새도록 노니다가 / 드러 내 자리랄 보니 / 가라리 네히로섀라 / 아으 둘흔 내 해어니와 / 둘흔 뉘 해어니오” 이는 《삼국유사》 권2 ‘처용랑망해사조(處容郞望海寺條)’에 나오는 것으로 신라 헌강왕 때 처용이 지었다는 8구체 향가 <처용가(處容歌)>다. 설화에서 처용의 아내가 무척 아름다웠기 때문에 역신(疫神)이 흠모하여 사람의 모습으로 변신하여 밤에 그의 집에 가서 몰래 같이 잤다. 처용이 밖에서 돌아와 잠자리에 두 사람이 있는 것을 보고 <처용가>를 부르며 춤을 추면서 물러났다. 그러자 역신이 모습을 나타내고 처용 앞에 꿇어앉아, “내가 공의 아내를 사모하여 범하였는데도 공은 노여움을 드러내지 않으니 참으로 아름답습니다. 맹세코 지금 이후부터는 공의 형상을 그린 것만 보아도 그 문에 들어가지 않겠습니다.”라고 했다. 이로 인하여 나라 사람들은 처용의 모습을 그려 문에 붙

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 2003년 MBC-TV에서는 300여 년 전 조선의 한성부 좌포도청에서 ‘다모’로 일했던 여자, 채옥의 이야기를 그린 드라마 <다모(茶母)>가 방영된 적이 있습니다. 드라마에서 배우 하지원은 주인공 채옥 역을 맡아 열연을 펼쳐 호평을 받았지요. 여기서 ‘다모’는 《한국민족문화대백과사전》에 “조선시대 궁중의 다방소속이 아닌 일반 관사(官司)에서 차와 술대접 등 잡일을 맡아 하던 관비(官婢)”라고 풀이했습니다. 그러나 《숙종실록》 35권 숙종 27년(1701년) 10월 20일 기사에 보면 “다모(茶母)는 원래 혜민국(惠民局)에 소속되어 있는 관비(官婢)다. 다달이 치르는 성적이 나쁜 여의(女醫)에게 혜민국 다모를 하도록 했는데, 뒤에 포도청 등에 소속되어 여성 범죄를 담당하기도 하였다.”라고 설명해놓았습니다. 사실 관리들이 모두 남자였던 포도청에서 여성 범죄자를 어떻게 처리할지 골머리를 앓았는데 이때 다모는 이에 적절한 인물이었을 것입니다. 전하는 포도청 다모 채용 조건을 보면 키가 5척(척은 1m의 1/3)을 넘고 쌀 다섯 말을 번쩍 드는 힘과 막걸리 세 말을 단숨에 마시는 담력이 있어야 한다고 하는

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “뜻밖에 유행의 괴질(怪疾)이 천리의 바다 밖에까지 넘어가 마을에서 마을로 전염되어 마치 불이 들판을 태우듯이 한 바람에 3읍(三邑)의 사망자가 거의 수천 명에 이르렀다고 하니, 아! 이게 무슨 재앙이란 말인가? 예로부터 너희들의 고장은 남극성이 비쳐 사람들이 질병이 적다고 하는데, 이번 재앙이 한결같이 이 지경에 이르렀으니, 이는 진실로 내가 덕이 없어 상서로운 기운을 이끌어 먼 곳까지 널리 감싸주지 못한 소치이므로, 두렵고 놀라워 마음을 가눌 수가 없다.” 이는 《순조실록》 25권, 순조 22년(1822년) 10월 19일 기록으로 멀리 제주도에 돌림병이 돌아 세 읍에서 죽은 사람이 수천 명이라는 소식을 듣고 임금이 탄식하는 내용입니다. 지금이야 비행기로 연결되어 뭍의 돌림병이 순식간에 제주도에도 퍼지지만 그때는 쉽게 오가지 못하는 먼 섬이라 뭍의 돌림병에도 걱정이 없었는데도 한번 돌림병이 번지니 불이 들판을 태우듯 했다니 참으로 걷잡을 수 없었던 모양입니다. 지금처럼 의학이 발달하지 못했던 조선시대에는 돌림병이 번지면 벼슬아치들을 보내 여러 산천(山川)에 양재제(禳災祭, 재앙을 물리치려고 귀신에게 비는 제사)를

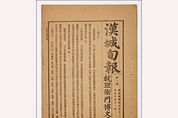

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 1883년 오늘(월 17일) 한국 첫 근대식 인쇄소 ‘박문국(博文局)’이 설립되었습니다. 특히 박문국은 신문ㆍ잡지의 편찬과 인쇄를 맡아보던 출판기관으로 통리교섭통상사무아문의 산하기관인 동문학의 신문발행 업무를 담당하려고 설치한 것입니다. 초대총재는 이조판서, 한성부판윤을 지낸 민영목으로 한성부 남부 훈도방(薰陶坊) 저동의 영희전(永禧殿) 자리에 있었으며 1883년 10월 우리나라 첫 근대 신문 <한성순보>를 발간했습니다. 《고종실록》에 "박문국을 설치한 지 몇 해가 되었는데 빚을 갚으려고 시골에서 세금을 징수하는 것은 어쩔 수 없는 일이지만 폐단을 끼칠 뿐만 아니라 실효도 없으니 해당부서를 교섭아문(交涉衙門)에 넘겨 교섭아문으로 하여금 적당히 일을 처리하게 하라"는 기록이 보입니다. 이후 박문국은 문을 닫았는데 적자에 허덕였던 것으로 보입니다. 박문국이 1888년 문을 닫긴 했으나 한국 인쇄역사에서 큰 분기점을 마련한 것은 사실입니다. 박문국에서 사용한 활자는 조선 시대에 걸쳐 두루 쓰이던 나무로 만든 목활자(木活字)가 아닌, 당시로서는 신식이었던 납으로 만든 연활자(鉛活字)를 썼습니다. 인쇄기는 발로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “한 잔 술을 차려 놓고 ‘우리 상진아’ 하고 가슴을 치면서 고한다. 네가 죽던 날, 주검을 수레에 싣고 돌아왔을 때는 성안에 있는 네 벗들이 모두 너를 어루만지면서 울음을 터뜨렸었다.(…) 길거리에 가득한 남녀들이 상여를 따라 통곡하자, 길을 가던 남모르는 나그네까지도 눈물을 흘리지 않는 이가 없었으니….” 대한광복회 총사령 박상진 의사(義士)의 삼년상을 마치던 날 대한제국 홍문관 교리였던 박 의사의 아버지 박시규가 비통한 심정으로 지은 제문 일부입니다. 박상진 의사는 나라를 잃은 1910년 판사시험에 합격, 평양법원 판사로 발령받았지만, 곧바로 사직하고 독립운동에 뛰어들었습니다. 박 의사는 1915년 대구 달성공원에서 풍기광복단 등 독립운동 단체들의 연합체 격인 대한광복회 출범식을 가졌는데 박상진 의사는 대한광복회 총사령이 되었지요. 대한광복회 강령을 보면 부호에게서 군자금을 반강제적으로 기부 받아 독립운동 자금으로 사용하고, 만주 지역에서 무장 독립운동을 위한 학교를 세워 운영하며, 나라 밖에서 무기를 사서 일본인 고관이나 한국인 친일 인물들을 수시로 처단한다는 등의 내용을 담고 있습니다. 박상진 의사는 독립

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국가무형문화재 가운데는 제121호 ‘번와장(翻瓦匠)’도 있습니다. ‘번와장’이란 지붕의 기와를 시공하는 장인을 뜻합니다. 지난 2008년 불타고 이후 5년이 지난 2013년 복원된 숭례문, 그 숭례문의 복원에는 여러 무형문화재 장인들이 함께 고생했지만, 이 가운데 번와장 이근복 선생도 큰 몫을 했습니다. 우리 전통 건축에선 기와가 중요한 부분이기 때문에 번와장은 없어서는 안 되는 장인입니다. 한국 전통문화의 중요한 특징 가운데 하나는 곡선의 아름다움인데, 특히 한국 건축의 중요한 요소인 기와지붕은 그 곡선미를 가장 잘 나타내주는 부분 가운데 하나입니다. 따라서 지붕의 조형적 특징은 기와를 잇는 전통 번와기법과 그 기술을 가진 번와와공, 곧 번와장이 좌우하는 것이지요. 여기서 기와를 만드는 것은 ‘번와(燔瓦)’이며, 기와 덮는 일이 ‘번와(翻瓦)’라고 하므로 기와 덮는 장인을 ‘번와장’이라고 부릅니다. 요즘 정부에서 지원해주는 덕에 각 시ㆍ도에 한옥마을과 같은 한옥촌이 많이 생기고 있습니다. 그리고 개인이 짓는 한옥도 종종 볼 수 있습니다. 그런데 이때 번와장이 찬여하지 않은 탓으로 지붕이 직선 모양으로 곧추서 일본

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 능 소 화 - 황인동 나는 당신이 걱정이고 당신은 내가 걱정이고 걱정은 또 모든 게 궁금하다 그래서 나는 담을 넘는다 ‘하늘을 능가하는 꽃’이란 뜻이 담긴 능소화(凌霄花), 여름꽃이다. 그 많던 봄꽃이 다 지고 잠시 쉬는 사이 수줍은 주황빛 옷을 입고 흐드러지게 핀다. 다만, 능소화는 활짝 피어 이틀 정도 지나면 통꽃으로 뚝뚝 떨어지는데 그 기개가 독야청청하는 양반을 닮았다고 해서 '양반화'라고도 불린다. 능소화에는 하룻밤 성은(聖恩)을 입었던 궁녀 ‘소화’ 이야기가 전한다. 성은을 입었지만, 임금에겐 끝내 잊힌 슬픈 궁녀 소화. 그녀는 다시 찾지 않는 임금을 오매불망 기다리다 지쳐 죽었고, 그 소화가 환생해 피웠다는 꽃이 능소화다. 그러기에 담장 너머가 궁금할 수밖에 없었던 능소화는 그렇게나마 오늘도 높은 담장을 넘어서고 있는가? 고즈넉한 시골집 돌담이나 회색빛 삭막한 도시의 시멘트 담처럼 담장이라면 가리지 않고, 달라붙어 10m까지도 담쟁이덩굴처럼 올라가 담장 너머 세상을 보려는 능소화. 황인동 시인은 <능소화>라는 시에서 “나는 당신이 걱정이고 / 당신은 내가 걱정이고 / 걱정은 또 / 모든 게 궁

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 임금의 나들이나 군대의 행진 때 연주하는 ‘대취타’에는 <나각(螺角)>이라는 악기도 있습니다. 이 나각은 길이가 40cm정도 되는 큰 소라의 살을 꺼내고, 꽁무니 뾰족한 끝부분을 갈아 취구(吹口, 나팔ㆍ피리 등의 입김을 불어 넣는 구멍)를 만들어 끼웁니다. 일정한 크기는 없으며 소라의 원형 그대로 쓰기도 하고, 천으로 거죽을 씌우기도 하며 속에 붉은 칠을 하여 치레하기도 하지요. <나각>은 《조선왕조실록》에는 ‘나(螺)’ 또는 ‘소라’라고 기록되어 있는데 가장 오래된 기록으로는 고려 의종 때 각종 의장을 갖는 행렬의 수레 뒤에 따르던 취라군(吹螺軍)이 이 악기를 불었다는 《고려사》의 기록이 있습니다. 궁중 잔치와 군악에 사용되었고, 종묘제례악(宗廟祭禮樂) 가운데 〈정대업(定大業)〉의 춤 일무(佾舞)에도 쓰였지요. 지금은 대취타(大吹打)에 쓰이고 있는데, 특히 또 다른 악기 ‘나발’과는 엇갈리며 번갈아 연주합니다. 이 악기는 뱃고동 소리를 닮은 낮은 외마디 소리를 낼 뿐이지만 웅장하고 우렁찬 지속음을 냅니다. 연주법은 나발과 같이 윗입술과 아랫입술 사이로 김을 불어넣어 입술의 진동으로 ‘뿌우―’