[우리문화신문=최우성 기자] 군인도 아니면서 전쟁에 뛰어든다? 지금 같으면 ‘왜? 군인은 어디가고?’ 라는 질문을 바로 하겠지만, 1592년에 일어난 임진왜란 때는 군인이 아닌 사람들이 전쟁터에 대거 뛰어들었다. ‘의병(義兵)’ 들이 바로 그들이다. 일본군이 조총 등 신무기를 앞세워 파죽지세로 조선강토를 유린할 때 미처 전쟁을 준비 못한 조선의 정규군들은 그들과 정면으로 맞섰으나 연전연패하였다. 상황이 위급해지자, 한양(서울) 궁궐에 있던 선조임금은 목숨을 보전하고자 한양을 버리고 북쪽 명나라 경계에 있는 의주로 도망치듯 피난을 가버리고 남은 백성들은 삽시간에 들이닥친 왜군의 총칼에 처참하게 죽어갔다. 조선 정규군들의 연전연패 소식에 백성들이 망연자실하던 때, 충효(忠孝)를 삶의 목표로 살아오던 선비들은 무자비한 왜군의 침략에 분연히 일어났다. 이와 더불어 불살생을 가장 큰 계율로 삼으며 수행 정진하던 승려들 또한 가세했다. 정규군 출신이 아니면서도 풍전등화 같은 조국의 현실을 직시한 선비들과 승려들이 힘을 모아 왜군과 맞선 결과, 연전연패하던 조선군은 처음으로 승리의 깃발을 높이 들게 되었다. 그 첫 승리는 1592년 4월 임진왜란이 일어난 3달 15일 만

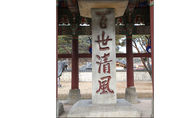

{우리문화신문 = 최우성 기자] 오백년 도읍지를 필마로 돌아드니 산천은 의구한데 인걸은 간데 없네 어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라 - 야은 길재 (1353~1419) ‘회고가(懷古歌)’- 며칠전, 충청남도 금산군 부리면 불이리에 있는 청풍서원에 다녀왔다. 서원에 들어서면 압도적인 크기의 ‘백세청풍(百世淸風)이란 석비와 석비를 보호하고 있는 2층의 보호각이 시선을 끈다. 백세청풍비는 1761년(영조 37년) 당시 금산군수가 군내의 유림과 후손들과 함께 힘을 모아서 세웠다. 백세청풍이란 중국의 백이와 숙제를 기리는 사당 앞에 세운 비석에 새겨진 글로 <맹자>에서 유래한다. 맹자가 백이를 칭송하면서 쓴 표현이라고 전하는데 백대에 부는 맑은 바람이라는 뜻을 내포하고 있으며 선비의 절개를 뜻한다. 동방의 ‘백이숙제’라고 일컬어지는 야은 길재 선생은 고려와 조선의 왕조교체기에 목은 이색, 포은 정도전과 함께 고려의 충신으로 평가되는 인물로 조선의 학자들에게도 그의 문학과 관련해 큰 영향을 끼친 것으로 알려져 있다. 길재 선생은 1388년, 위화도 회군 이후 "몸은 비록 남다를 바 없다마는 뜻은 백이(伯夷)·숙제(叔齊)처럼 마치고 싶구나"라는 시를 지어 고려

[우리문화신문=최우성 기자] 우리나라의 3대 악성(樂聖)이라고 하면 고구려 왕산악, 신라의 우륵, 조선의 박연을 꼽는다. 난계(蘭溪) 박연(朴堧,1378~1458) 선생은 조선시대 국악을 정리한 음악이론의 대가로 충북 영동이 고향이다. 어렸을 때부터 피리를 즐겨 불며 음악에 대한 관심이 컸지만 집안의 기대를 저버릴 수 없어 과거 공부에 매진, 28살 때 과거에 급제하여 관료의 길로 들어섰다. 그뒤 집현전 교리를 거쳐 출세가도의 요직을 두루 섭렵하였으나 그의 음악적 역량을 알아본 세종을 만나게 되면서부터 어린 시절부터 마음속에 품었던 음악적 재능을 유감없이 발휘하게 된다. 박연은 관습도감의 제조로 임명되어 악보 편찬에 힘을 쏟았으며 필요한 악기를 만들어 그때까지 제각각이던 악기의 음을 조율하게 된다. 또한 박연은 향악, 당악, 아악을 조사하고 정리하였으며 석경을 비롯하여 생포, 방경, 훈축, 토악, 대고, 영고, 뇌고, 노고, 죽독, 건고, 편종 등을 모두 옛 제도에 맞도록 제작하는 등 조선의 음악 발전에 지대한 공헌을 하였다. 이러한 공로에 힘입어 충북 영동에는 난계국악박물관이 세워져있다. 2000년 9월 전시시설 완공과 함께 개관한 난계국악박물관은 5개의

[우리문화신문=최우성 기자] 설악산에서 동해안 쪽으로 가파른 설악의 산봉우리와 함께하고 있는 신흥사는 신라 통일기에 세워진 고찰이다. 서기 652년 이곳에 처음 절을 세운 스님은 황룡사 구층탑을 세웠던 자장율사로, 창건 당시에는 향성사(香城寺)하 하였으나, 얼마되지 않아 화재로 소실된 뒤, 의상대사가 향성사의 맥을 잇고자 그 이름을 선정사(禪定寺)라 하였다. 이때 의상대사가 세운 선정사는 본래 향성사터가 아닌 부속암자였던 능인암터에 세운절이었다. 이후 선정사는 900여년간 불교의 맥을 이으며 왔으나, 조선 중기 인조 22년(1644) 또 다시 전체 사찰이 소실되고 말았다. 이후 다시 선정사의 절터에 절을 짓고 신흥사라 부르게 되었다. 현재의 모든 건물들은 오래된 것들이 1700년 대에 지어진 것이며, 다만 극락보전에 모셔진 불상은 선정사 당시에 봉안했던 불상으로 의상대사가 직접 조성한 3불상의 하나라고 있다. 1700년 초기에 지어진 주요 전각으로는 극락보전, 명부전, 보제루, 칠성각등으로 현재 신흥사내 주요 문화재다. 그런데 이후 일제강점기와 한국전쟁을 겪으면서도 주요 건축물들이 소실되지 않음은 매우 다행스러운 일이었으나, 한국전쟁 당시 한국군이 이곳 신흥

[우리문화신문=최우성 기자] 이제 슬슬 가을단풍이 만산을 뒤덮을 계절이다. 하지만 10월 하순인데도 금강산 건봉사의 나무들은 아직 단풍으로 치장할 뜻이 없는 듯하다. 주변에 소나무가 많아서인지 울창한 소나무 숲은 여름같기만 하다. 지구온난화 탓인가? 지난 주말(23일) 찾은 금강산 건봉사는 아직 단풍소식이 감감하다. 10월 말이 다가와 지금이 절정인 것으로 생각하고 먼길을 찾았는데 아쉽기 그지없다. 분단 이후 한국의 맨 북쪽에 있는 건봉사는 백두대간이 남쪽으로 뻗어내리는 가운데 금강산의 남쪽에 있는 절로, 조선시대에는 백두대간의 동쪽에 있는 많은 절들을 거느리던 한국불교의 본산 중에 하나인 큰 절이었으나, 안타깝게 한국전쟁의 포화속에서 사찰이 전소되어 버리고 한동안 빈터로만 남아있었다. 본래 창건의 연원을 찾아 올라가면 신라가 한참 융성하던 법흥왕 7년(520) 고구려의 스님인 아도가 창건하였다고 하나, 지금 그 자취는 찾기 어렵다. 그 당시라면 아직 신라에 정식으로 불교가 공인되지 않은 시기이기에 신라 최초의 절이라 할 수도 있다. 이후 찬란한 역사를 이어오던 건봉사는 조선시대에도 왕실의 원당이 되어 토지와 노비를 하사하였던 절이기도 하였으며, 신심이 깊은

[우리문화신문=최우성 기자] 요즈음 집값 폭등으로 많은 국민들의 마음이 불편하다. 집값이 폭등하자 등장한 것이 신도시를 만드는 것인데, 일산은 1990년대 노태우정부시절 집값폭등을 잠재우기 위하여 200만호를 목표로 서울 근교에 세운 제1기 4개신도시의 대표주자로 세워진 것이 일산신도시이다. 일산은 본래 한강과 맞닿고 있는 고양시 장항 주엽 대화 평야의 넓은 논과 밭에 새로운 도시를 세운 것인데, 다른 3개신도시와 다르게 매우 큰 인공호수를 공원으로 조성한다는 계획이 있었다. 일산호는 한바뀌 걸어서 돌아보는데 1시간이 걸리는 4.27km의 산책로가 있다. 이 산책로를 따라서 돌다보면 광장, 나무숲, 오솔길, 작은 섬, 장미원, 야생초 정원, 메타세콰이어길, 선인장 전시관, 연꽃정원, 인공폭포 등을 만나게 되는데 4.27km의 산책로가 지루하게 느껴지지 않은 아름다운 명소다. 일산호수공원에서는 해마다 봄맞이 꽃박람회를 열고 있는데, 지난해와 올해는 코로나19로 인하여 그 규모는 축소되었다. 또 가을이면 가을국화 야외전시를 하고 있는데, 그 시기가 바로 지금이다. 해마다 봄철 꽃박람회를 여는 장소에 가을이면 오밀조밀 아름다운 국화꽃들을 전시하여 늦가을의 정취를

[우리문화신문=최우성 기자] 10월 17일, 아직 가을 중반도 아닌데 첫서리가 내렸다. 가을장미도 곤드레꽃도 꼼짝없이 서리를 맞았다. 겉보기에는 흰꽃가루를 뒤집어 쓴듯하지만, 어제까지 아름답던 꽃이 하루아침에 풀이 죽었다. 가을 실종이라고 매스컴에서는 아우성이다. 올해 이상기후로 10월부터 겨울?인가 걱정이 앞선다. 강원도 홍천 구성포리에서.

[우리문화신문=최우성 기자] 동해시에 있는 천년고찰 삼화사 입구에는 계곡 옆으로 데크길이 놓여있어 물소리를 들으며 삼화사로 갈 수 있다. 무릉계곡으로 잘 알려진 삼화사 입구의 계곡에는 '무릉계곡 캠핑장'도 있는데 이곳의 데크길을 이용하다보면 특이한 광경을 볼 수 있다. 데크길을 만들며 보호한 소나무들의 모습이다. 소나무가 먼저 있었고 데크길을 나중에 만든 것이므로 공사의 편리성을 고려한다면 그깟(?) 소나무쯤 베어버리고 데크길을 만들었을 법도 한데 이곳은 다르다. 데크길 가운데 그대로 살려둔 소나무 모습을 보면서 데크 작업을 한 사람들의 세심한 마음이 느껴져 훈훈하다. 자연을 사랑하는 사람들이 각종 시설물을 만든다면 삼화사에 이르는 데크길과 같은 모습을 곳곳에서 볼 수 있을 것 같다. 사실 삼화사에서 봉행하기로한 '국가무형문화재 제125호 삼화사 국행수륙대재(國行水陸大齋)' 를 보러 갔는데 (10월 15일~17일 예정) 우천예보로 10월 22일~24일로 연기되었다고 해서 발길을 돌렸지만 내려 오는 길에 만난 데크길의 '소나무 보존' 모습이 아름다워 흐믓했다.

[우리문화신문=최우성 기자] 서울 봉은사에서는 지난 11일 저녁 산사음악회에 이어 13일과 14일 대웅전 앞 특설무대 등에서 전통방식으로 봉행되는 생전예수재(生前豫修齋)를 봉행했다. 서울시 무형문화재 52호인 봉은사 생전예수재는 살아있는 동안 공덕을 미리 닦아 사후 고통의 세계에 떨어지지 않고 극락왕생하길 발원하는 대표적 불교의식의 하나이다. 생로병사(生老病死)! 이 땅에 태어난 모든 존재는 일정기간 머물다 소멸된다. 붓다는 일체존재의 법성은 평등하다고 가르치지만 깨닫지 못한 존재들은 평등한 자성의 본질을 저버리고 각자의 안목과 습관에 따라 살아간다. 이러한 행위를 불교에서는 업(業)이라고 한다. 오늘의 모습은 어제 지은 업이요, 내일의 모습은 오늘 짓는 업의 결과다. 이것을 불교에서는 인과법칙이라하고 이 순환을 윤회라고 한다. 다른 말로는 사바세계, 감인(堪忍)세계, 고해(苦海)라고 한다. 감인(堪忍)세계란 참고 견디며 살아가는 세계요, 고해란 고통이 가득한 세상을 일컫는다. 부처는 이처럼 고통 속에 살아가는 사람들이 고통으로부터 벗어나서 해탈 열반의 세계로 이르도록 가르친다. 하지만 탐욕으로 가득한 인간의 견고한 아집을 깨기 어렵다. 이에 대승불교 시대에

[우리문화신문=최우성 기자] 한국의 전통건축문화는 돌과 나무 그리고 흙으로 이루어져있다. 건축물의 주 재료는 건물의 구조적 형태를 이루는 나무이지만, 이와 더불어 돌과 흙을 보조재로 사용하였다. 돌은 흙과 직접 닿는 부분에 쓰여져 기둥인 나무가 흙과 직접 닿지 않도록 하여 기둥뿌리가 썩지 않게 하는 역할로 사용하였고, 흙은 물을 넣어 비벼서 방바닥을 채워, 바닥을 평평하게 하거나, 기둥의 나무와 나무사이를 칸으로 나누어 막아 외부와 구분하고, 방을 만드는데 사용하였다. 그런데 흙은 토기그릇을 만들 듯 일정한 모양으로 틀에 채워 다져 모양을 만들어 말린 뒤, 가마속에 넣어 고온의 불에 구워서 강도를 높여 기와를 만들었다. 이렇게 만든 기와는 돌처럼 굳어져 빗물이 지붕아래로 스며들지 않게 지붕 위에 겹쳐 이어서, 비바람이 들이쳐도 지붕 위에 떨어진 빗물은 집안으로 들어오지 않게 함으로써 나무로 된 건축물을 보호하였다. 지붕 위에 얹은 기와가 깨지면 그집은 곧 빗물에 나무가 썩어서 주저앉게 된다. 흙을 빚어 만든 기와는 1,100℃가 넘는 고온에 구워서 만든 것을 사용하는데 1,100℃이하의 온도로 기와를 구우면 기와가 물기를 흡수하게 되어 쉽게 깨짐으로 지붕을