[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄이 드는 날(立春) - 박목철 봄이 든다는데 버들강아지 움이나 틔웠는지 아지랑이 일 듯 나비도 날고, 꽃도 피고 그리움도 나른한 하품 하네 겨울이 눈 흘기니 봄은 살며시 가슴에 숨었다. 오늘은 갑진년 '봄이 드는 날 곧' 입춘(入春)입니다. 개울에 지천으로 널려있던 버들강아지도 겨울 눈 고깔을 벗고 고운 모습으로 기지개를 켜는 계절이려나요? 예전에는 변변한 장난감이 없어 산과 들에서 구한 재료로 장난감이나 놀이도구를 만들어 썼었습니다. 그래서 탱탱하게 물오른 버들가지를 꺾어 상처가 나지 않도록 비틀어 쏙 빼면 나무와 껍질이 나누어집니다. 이것의 양 끝을 가지런히 정리하고 한쪽에 칼로 살짝 깎아내고 불면 봄을 부르는 멋진 버들피리가 되었지요. 버들피리뿐이 아니었습니다. 풀피리, 파피리, 보리피리처럼 소리 낼 수 있는 것은 모두 악기가 되었습니다. 요즘은 아이들은 컴퓨터 게임 속에 파묻혀 삽니다. 심지어 전철에서 어른들도 책을 손에 든 사람은 없고, 손말틀(모바일) 게임 삼매경입니다. 버들피리 불기도 순박한 놀이 곧 추억의 말뚝박기 등도 이젠 지나간 추억거리에 지나지 않지요. 어쩌면 이제 세상은 순박한 버들피리를 잃

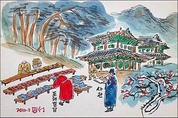

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 스물두째이며 명절로 지내기도 했던 ‘동지(冬至)’입니다. 민간에서는 동지를 흔히 ‘아세(亞歲)’ 곧 ‘작은설’이라 하였는데 ‘해’의 부활이라는 큰 뜻을 지니고 있어서 설 다음가는 작은설로 대접하는 것이지요. 이런 생각은 오늘날에도 여전해서 ‘동지첨치(冬至添齒)’ 곧 “동지를 지나야 한 살 더 먹는다.” 또는 “동지팥죽을 먹어야 진짜 나이를 한 살 더 먹는다.”라고 생각했습니다. 또 동지는 날씨가 춥고 밤이 길어 호랑이가 교미한다고 하여 ‘호랑이 장가가는 날’이라고도 부릅니다. 동지의 특별한 풍속을 보면 다가오는 새해를 잘 계획하라는 뜻으로 달력을 선물하는데 더위를 잘 견디라는 뜻으로 부채를 선물하는 단오 풍속과 함께 “하선동력(夏扇冬曆)”이라고 합니다. 그리고 동지의 또 다른 풍속에는 며느리들이 시어머니나 시할머니에게 버선을 지어 선물하는 “동지헌말(冬至獻襪)”이란 아름다운 풍속도 있었습니다. 이날 새 버선을 신고 길어지는 해그림자를 밟으면 수명이 길어진다고도 믿었지요. 그런데 이날 가장 보편적으로 지내는 풍속은 팥죽을 쑤어 먹는 일일 것입니다. 특히 지방에 따라서는 동지에 팥죽을 쑤어 솔가지에

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 김광균 시인은 “설야(雪夜)”라는 시에서 눈이 오는 정경을 “이는 어느 잃어진 추억의 조각이기에 싸늘한 추회(追悔) 이리 가쁘게 설레이느뇨.”라고 읊조립니다. 하지만 겨울이라는 12월 그것도 대설도 지났지만, 눈이 올 기미는 없고 오히려 어제는 곳곳에 비가 추적추적 내렸습니다. 심지어 스키장에는 호우특보가 내리기도 해 편의점 앞에 비옷이 깔렸고, 스키장 운영자와 스키를 타러 갔던 사람들이 울상을 지었다고 합니다. “조강에 나아갔다. 임금이 이르기를, ‘요사이 보건대, 일기가 점점 온화해지고 또한 눈이 내리지 않는다. 기도하는 것을 꼭 숭상하여 믿을 수는 없지만, 기설제(祈雪祭)를 또한 지내야 하겠다. 겨울철에 비와 눈이 많이 와야 땅이 흠뻑 젖어, 내년 봄농사가 가망이 있는 법이다.’ 하였다.” 중종실록 26권, 중종 11년(1516) 10월 17일 기록으로 중종 임금이 눈이 내리지 않으니, 기설제를 지내야겠다고 합니다. 그런가 하면 헌종 2년(1836) 12월 12일에는 기설제를 지냈다는 기록도 있습니다. 《조선왕조실록》에는 제설제란 말이 모두 41번이나 나오는데 눈이 와야 할 시기에 눈이 오지 않는 것도 천재라

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 내일은 24절기의 열아홉 번째인 입동(立冬)입니다. 이제 본격적인 겨울철로 접어드는 때지요. 이때쯤이면 가을걷이도 끝나 바쁜 일손을 놓고 한숨 돌리고 싶지만, 곧바로 닥쳐올 겨울 채비 때문에 또 바빠집니다. 입동 앞뒤로 가장 큰일은 역시 김장인데 예전 겨울 반찬은 김치가 전부일 정도여서 ‘김장하기’는 우리 겨레의 주요 행사였습니다. 이때쯤 시골에서는 아낙들 여럿이 우물가에서 김장용 배추를 씻는 모습도 자주 볼 수 있었지요. 잘 담근 김치는 항아리를 땅에 묻어두고 위에는 얼지 않게 볏짚으로 작은 집을 만들어 보관했는데 여기서 꺼낸 김치의 맛을 잊지 못하는 사람들이 많습니다. 입동 때는 김장 말고도 무말랭이나 시래기 말리기, 곶감 만들기, 땔감으로 장작 패기, 창문 바르기 등 집 안팎으로 겨울 채비로 바빴습니다. 하지만, 김남주 시인이 “찬 서리 나무 끝을 나는 까치를 위해 홍시 하나 남겨둘 줄 아는 조선의 마음이여”라고 노래했듯이 집집마다 겨울 채비로 바쁜 가운데도 날짐승들의 먹거리를 생각할 줄 아는 더불어 살려는 마음도 잊지 않았습니다. 농촌에서는 입동 전에 보리 씨를 뿌리는데 겨우내 땅속에서 추위를 견딘 보리는

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 내일은 24절기의 열여덟째 “상강”입니다. “상강(霜降)”은 말 그대로 수증기가 땅 위에서 엉겨서 서리가 내리는 때며, 온도가 더 낮아지면 첫얼음이 얼기도 합니다. 벌써 하루해 길이는 노루꼬리처럼 뭉텅 짧아졌지요. 어느 날 아침 일어나 보면 하룻밤 새 들판 풍경은 완연히 다른데 된서리 한방에 푸르던 잎들이 수채색 물감으로 범벅을 만든 듯 누렇고 빨갛게 바뀌었지요. 옛사람들의 말에 “한로불산냉(寒露不算冷),상강변료천(霜降變了天)”이란 말이 있는데 이는 “한로 때엔 차가움을 별로 느끼지 못하지만, 상강 때엔 날씨가 급변한다.”라는 뜻입니다. 이즈음 농가에서는 가을걷이로 한창 바쁘지요. 〈농가월령가〉에 보면 “들에는 조, 피더미, 집 근처 콩, 팥가리, 벼 타작 마친 후에 틈나거든 두드리세……”라는 구절이 보이는데 가을걷이할 곡식들이 사방에 널려 있어 일손을 기다리고 있음을 알 수 있습니다. 우리 속담에 "가을에는 부지깽이도 덤빈다.", "가을 들판에는 대부인(大夫人) 마님이 나막신짝 들고 나선다."라는 말이 있는데, 쓸모없는 부지깽이도 요긴하고, 바쁘고 존귀하신 대부인까지 나서야 할 만큼 곡식 갈무리로 바쁨을 나타낸

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 가운데 17째 절기로 찬 이슬이 맺히기 시작하는 때라는 뜻의 한로(寒露)입니다. 한로 무렵은 기온이 더 내려가고 서리가 내리기 전에 가을걷이를 끝내야 하므로 농촌은 눈코 뜰 새 없이 바쁩니다. 이때 농부들이 열심히 일하고 쉬는 새참에 마시는 막걸리 한 사발 맛은 농부들에게 있어 행복이며 또 지나가는 길손을 불러 함께 하는 것은 마음의 여유에서 비롯되는 풍요로움일 것입니다. 하지만, 요즘 가을 들판에는 콤바인이 굉음을 울리며 논을 누비면서 타작과 동시에 나락을 가마니에 담아내고 있어 옛 정취를 찾아보기는 쉽지 않습니다. 또한 대부분 자동차를 타고 달리기에 한가롭게 길가는 나그네도 볼 수가 없어 예전처럼 막걸리 한잔을 나누거나 논둑에 앉아서 새참 먹는 모습도 보기 어려워졌지요. 한로와 상강(霜降) 무렵에 사람들은 시절음식으로 추어탕(鰍魚湯)을 즐겼습니다. 추어탕은 조선후기 백과사전 《오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)》에 “추두부탕(鰍豆腐湯)”이란 이름으로 나옵니다. 또 1924년에 이용기가 쓴 요리서 《조선무쌍신식요리제법(朝鮮無雙新式料理製法)》에는 “별추탕”란 이름으로 소개됩니다. 가을에 누렇게 살찌는

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 열넷째 절기로 입추와 백로 사이에 드는 ‘처서(處署)’입니다. 보름 전에 있었던 열셋째 절기 ‘입추(立秋)’가 가을에 드는 날이라는 뜻이었지만, 이후 말복이 오고 불볕더위가 절정에 이르렀는데 이제 처서가 되어 바야흐로 가을로 접어들게 됩니다. "처서가 지나면 참외맛이 없어진다", "처서가 지나면 모기입도 삐뚤어진다", “땅에서는 귀뚜라미 등에 업혀오고, 하늘에서는 뭉게구름 타고 온다.”라는 말이 있을 정도로 날씨는 본격적으로 선선해집니다. "처서에 비가 오면 독 안의 든 쌀이 줄어든다."라는 속담이 있는데 아무래도 지금이 곡식이 여물어갈 무렵인 만큼 비가 오면 벼가 여무는데 지장을 주기 때문일 것입니다. 오늘 처서에 비가 내리는데 내일은 다시 활짝 개서 여물어가는 벼 이삭에 생기를 불어넣었으면 좋겠습니다. 그런데 이때가 되면 선비들은 여름철 동안 눅눅해진 책을 말립니다. 포쇄하는 방법은 우선 거풍(擧風), 곧 바람을 쐬고 아직 남은 땡볕으로 포쇄(曝)를 합니다. 때에 따라서는 음건(陰乾) 곧 그늘에 말리기도 하지요. 조선시대에는 왕조실록을 보관한 사고에 포쇄별관을 보내 실록을 포쇄하는 일이 중요한

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 모레는 음력 7월 7일로 ‘칠석’입니다. 칠석은 목동 견우(牽牛)와 베 짜는 공주 직녀(織女)의 애틋한 사랑 이야기를 간직한 날로 예부터 아낙네들의 길쌈 솜씨나 청년들의 학문 공부를 위해 밤하늘에 별을 그리며 소원을 빌곤 하는 풍속이 있었지요. 은하수 양끝에 사는 견우성(牽牛星)과 직녀성(織女星)은 서로 사랑하던 사이였는데 옥황상제의 노여움으로 한 해에 한 번 칠석 전날 밤에만 은하수를 건너 만나게 되었습니다. 이때 까마귀[오(烏)]와 까치[작(鵲)]가 날개를 펴서 다리를 놓아주는데, 이 다리를 오작교(烏鵲橋)라 했지요. 칠석 전날에 비가 내리면 견우와 직녀가 타고 갈 수레를 씻는 '세거우(洗車雨)'라고 하고, 칠석 당일에 내리면 만나서 기뻐 흘리는 눈물의 비라고 하며, 다음 날 새벽에 내리면 헤어짐의 슬픔 때문에 '쇄루우(灑淚雨)'가 내린다고 합니다. 또 까마귀와 까치는 오작교를 만들려고 하늘로 올라갔기 때문에 이 무렵에는 한 마리도 보이지 않고, 유난히 부슬비가 내린다는 말도 전하지요. 이날 부인들은 장독대 위에 정화수를 떠 놓거나 우물을 퍼내 깨끗이 한 다음 시루떡을 놓고 식구들이 병 없이 오래 살 일과 집안

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “五六월 또약볕에 살을 찌는 한 더위로 뭇인간은 어쩔 줄을 모르고 허덕이더니 오늘이 립추(立秋), 제 그러케 심하던 더위도 이제부터는 한거름 두거름 물러가게 되엇다. 언덕우 밤나무가지와 행길옆 느티나무위에선 가을을 노래하는 매암이 소래도 차(寒)가고 아침저녁 풀숲에는 이슬이 톡톡하게 나려 인제 먼 마을 아낙네의 옷 다듬는 소리도 들려올것이요. 삼가촌(三家村) 서당아해들의 글읽는 소리도 랑낭히 들려올 때다. (가운데 줄임) 오늘 아침쯤 그 어느집 우물가에 오동잎새가 떨어젓는지 정히 궁금하다." 위는 동아일보 1938년 8월 9일 “지하의 궁음(窮陰)이 나와 염제(炎帝,무더위)를 쫓는다” 기사 일부인데 마지막 단락의 “어느집 우물가에 오동잎새가 떨어지는지 궁금하다”라는 말이 참 정겹습니다. 아직 불볕더위가 극성이지만, 내일은 24절기의 열셋째 입추(立秋)입니다. 이제 절기상으로는 가을철로 들어서며 입동(立冬) 전까지를 가을 절기로 봅니다. 《고려사(高麗史)》에 보면 “입하(立夏)부터 입추까지 백성들이 조정에 얼음을 진상하면 이를 대궐에서 쓰고, 조정 대신들에게도 나눠주었다.”라고 나와 있는데 이를 보면 입추까지는 날씨

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 쇠를 녹일 무더위에 땀이 마르지 않으니 가슴 헤치고 맨머리로 소나무 난간에 앉았노라 옥경의 신선 벗이 나를 지성스레 생각해 주어 맑은 바람 한 줄기를 나누어 보내주었구려 무더위가 쇠를 녹인다는 말은 한여름 더위를 잘 표현하고 있습니다. 위는 1940년에 펴낸 옥담 김위원(金偉洹)의 시문집 《옥담고(玉淡稿)》에 나오는 한시 ‘부채선물에 화답’입니다. 오늘은 24절기의 열두 번째로 오는 “대서(大暑)”입니다. 사무실 안에서야 에어컨이나 선풍기로 더위를 식히겠지만 들판에서 일을 하는 농부들이나 밖에서 일을 하는 사람들에게 대서와 같은 한여름은 견디기 어려운 절기입니다. 더울수록 혀끝에서는 찬 것이 당기지만 이럴 때일수록 더운 음식으로 몸을 보양해온 게 옛사람들의 슬기로움입니다. 흔히 이열치열로 먹는 먹거리로는 전설의 동물인 용과 봉황 대신 잉어(혹은 자라)와 오골계로 끓인 “용봉탕”, 검정깨로 만든 깻국 탕인 “임자수탕” 그리고 보신탕, 삼계탕, 추어탕 등을 예로부터 보양식으로 즐겨 먹었습니다. 그러잖아도 더운데 땀을 줄줄 흘리며 뜨거운 음식을 먹는 것은 여름철 체온이 올라가는 것을 막으려고 피부 근처에 쏠리는 많은 양