[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 장양의 <옥통소> 이야기를 하였다. 장양의 아호가 자방(子房)이기에 ‘장자방의 옥통소’라는 표현으로도 이 대목은 자주 만나게 되는데, 서도의 좌창, <초한가(楚漢歌)>에도 장양이 달밤에 그가 옥통소를 구슬프게 불어 초나라 군사들을 모두 흩어지게 했다는 이야기가 전해 온다. 통소는 고려 때, 중국으로부터 유입되어 당악(唐樂) 계통에 편성되었고, 조선 중기 이후에는 향악(鄕樂)에도 쓰였으나 현재는 민간의 시나위나 산조, 탈놀음의 반주음악에 쓰이고 있다. 통소는 취구(吹口, 나팔ㆍ피리 등의 입김을 불어 넣는 구멍)와 지공(指孔), 지공 중간에 청공(淸孔)이 있어 애처로운 느낌을 주는 음색이 일품이란 점과 단소보다는 굵은 대나무로 만들어 다소 거칠면서도 힘찬 느낌을 준다고 이야기하였다. 이번 주에는 혜강이 연주했다는 <해금>에 관한 이야기를 계속해 보기로 한다. 해금을 연주했다는 혜강은 어떤 인물이며, 또한 그가 연주했다는 해금(奚琴)은 어떤 악기인가? 혜강은 중국 진나라 사람이다. 중국의 위와 진나라의 정권이 교체되는 시기는 정치권력의 부패가 극심했던 때로 알려져 있다. 그런데, 이

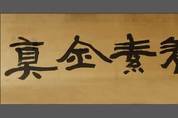

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 오랜만에 어른들과 새해 인사를 나누기 위해 인사동 한정식집의 조용한 방에 들어가니 벽 위에 액자가 하나 걸려있다. 현대 우리 서단의 최고봉이었던 일중(一中) 김충현(金忠顯 1921 ~ 2006) 씨가 경신년 신춘에 쓰신 것이다. 경신년은 1980년이니 일중 선생이 육순에 쓰신 것으로 네 글자 가운데 세 번째 글자를 잘 모르겠다. 먼저 나는 그것이 '한가지' 혹은 '같다'는 뜻을 가진 '동(仝)'이란 글자 같다고 하니 다른 사람이 동조하면서 손말틀(휴대폰)을 두들기더니 `仝`의 옛 글자가 저렇게 생겼단다. 그래서 일단 동이란 글자로 보고 '양소동진' 네 글자의 뜻을 함께 유추해 보니 '소(素)를 기르는 것이 진(眞)과 같다'라는 식의 풀이가 나온다. 여기서 소(素)는 소박함, 본래의 것일 터이니 욕심 없고 꾸미지 않고 참된 본 바탕 정도의 뜻이 아니겠는가? 그렇게 본래의 마음을 기르는 것이 참된 것이라는 해석이 된다. 그렇게 뜻을 새기면서 일중 선생의 멋진 예서(隸書) 글씨에 찬사를 보냈다. 그러다가 집에 와서 아무래도 이 문장이 그냥 튀어나온 것이 아닐 것 같아서 인터넷 사전을 뒤져보니 중국 삼국 시대 위(魏)나라 혜강(嵇康