[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 몇 년 전부터 가을에, 눈에 띄는 행사가 서울의 한복판인 세종문화회관에서 열리고 있다. 올해도 지난 주말 사흘 동안 창신제라는 행사를 알리는 안내판이 곳곳에 붙어있었다. 20회라고 했다. 입장권을 받아 자리에서 기다리는 2025년 창신제, 기대가 잔뜩 높아져 있었다. 창신이란 말은 법고창신(法古創新), 곧 '옛것을 참고하여 새것을 만든다'라는 뜻일 텐데 무엇을 참고하여 무엇을 만들었다는 말인가?

막이 오르자, 세종문화회관 대극장의 그 큰 무대에 전통음악연주단과 함께 흰 옷을 입은 100명이 뒤에 서 있는 모습이 등장한다. 합창단인 것 같다. 곧 악보를 꺼내 든다. 공연이 시작되었다. 관현악의 장중한 선율이 나오다가 합창단의 우렁찬 목소리가 강당을 흔든다. 수제천이란 음악의 성부를 네 가지로 나누어 목소리로 부르는 합창공연이다. 서울시국악관현악단이 관현악을 맡았고 합창단은 이 공연을 준비한 회사의 직원들이라고 한다. 이들이 수준 높은 관현악곡 <수제천>을 합창으로 부르는 것이다.

정읍(井邑)이라고도 하는 <수제천(壽齊天)>은 지금까지 전해 내려오는 향악, 곧 우리가 발전시킨 우리의 전통음악 가운데 가장 오래된 곡이고 가장 아름답다는 찬사를 듣는다. 백제의 가요 '정읍사'의 반주였으나 작곡자는 알 수 없으되 지금은 독립적인 기악곡으로 해서 궁중의 연례악으로 쓰이는데, '하늘처럼 영원한 생명이 깃들기를 기원한다'라는 뜻을 가진 음악이다. 프랑스의 민속음악 경연대회에서 그랑프리를 차지할 정도로 서양인들도 아름다움에 놀랐다고 한다.

백제의 노래가 고려시대를 거쳐 조선시대로 오면서 어느 틈에 궁중에서 악기만으로 연주하는 아름다운 우리 의례음악의 대명사로 다시 만들어졌다. 서양의 단조에 해당하는 계면조로서 청아한 소리가 두드러지는 이 음악, 현악기와 관악기, 타악기가 함께 어우러져 피리, 대금, 해금, 장구, 북이 함께 또는 번갈아 연주함으로써 우리 전통음악의 가장 높은 수준의 음악으로 사랑을 받고 있는데 관현악으로 연주하는 그 악기 소리를 사람들의 목소리에 얹어 천지신명께 '하늘처럼 영원한 생명'을 기원하는 것이다.

과연, 관현악곡인 수제천을 사람들의 합창음악으로 다시 만들어 우리 음악의 새로운 경지를 여는 '창신'이다. 단음으로 이어지면서도 화성악처럼 풍부한 음향을 자랑하면서는 베토벤의 합창 교향곡 4악장과 같은 장중함과 숭고함으로 어느새 16분이 다 지나간다. 청중들은 모두 박수로 이 멋진 공연을 축하하고 환영해 준다.

창신제는 민간기업인 크라운해태제과에서 2004년에 시작해 올해 스무 번째를 맞았다. 한 기업이 이런 큰 음악회를 해마다 여는 것은 보통 마음으로 되는 것이 아니다. 2025년 올해 창신제는 수제천 <합창>이라는 개막 작품에 이어 우리가 자랑하는 종묘제례악의 핵심인 <일무(佾舞)>를 무대 위에서 다시 올리는 행사가 보는 이들을 압도한다.

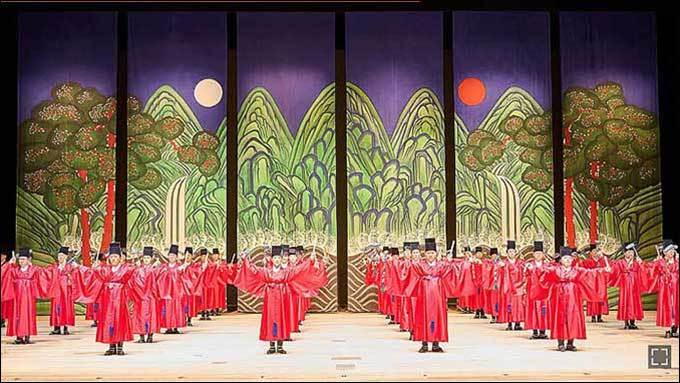

일무는 종묘에서 제사 지낼 때와 문묘에서 공자에게 제를 올릴 때 추는 춤으로 가로세로 여덟명씩 64명이 추는데 왼손은 구멍이 세 개 뚫린 관악기인 약(籥)을, 오른손에는 긴 막대기에 꿩 깃털로 장식한 적(翟)을 들고 왼쪽 손발을 들어 왼쪽으로 도는 좌선(左旋)과 몸을 구부리는 동작을 통해 부드러우나 절제있는 높은 품격의 춤을 춘다.

이번 무대에서는 일무의 여러 단계 가운데 임금에게 비단을 올리는 절차인 전폐(奠幣)에서 연주되는 희문(熙文: <보태평(保太平)> 11곡 가운데 첫 번째 음악)의 선율이 춤과 함께 화려하고도 엄숙하게 봉행되었다. 종묘나 문묘를 가지 않고도 멋진 음악과 춤을 실내 무대에서 볼 수 있으니 보는 이들이 숨을 죽이고 본다. 과연 이렇게 우리들이 전통문화를 만나는 것이구나.

《수제천》이란 큰 제목을 내건 이번 창신제는 스무 번째라는 의미로 수제천을 현대적으로 해석해 보는 여러 시도가 펼쳐졌다. 수제천을 현대무용으로 풀어보는 <굴출신처(窟出伸處)>, 처용무와 춘앵전의 춤을 융합한 새 춤사위로 만들어 본 <춤사위 수제천>. 그리고 수제천의 대금과 피리 선율을 구음(口音), 곧 입으로 연주하는 <정가구음>, 마지막으로 양주풍류악회 회원들의 가장 원형적이고 정통적인 수제천 공연이 대미를 장식했다. 중간에는 동락이라는 연희단과 이 회사 사물놀이단이 함께 사물놀이의 한판을 벌이기도 했다. 수제천의 원형 보존과 현대적 재해석을 통해 새로운 한국음악의 미래를 창조하겠다는 취지 그대로였다.

스무해 동안 우리 전통문화의 새 마당을 만들어보자는 법고창신의 창신제는 이 기업의 윤영달 회장의 우리 전통음악을 사랑하는 마음과 각고의 노력이 들어있다. 윤 회장은 1997년 IMF 외환위기 당시 모기업인 크라운제과가 부도나면서 정신이 피폐해져 있을 때 대금을 통해 국악을 접하게 되었다고 한다. 대금을 배우고 판소리를 배우던 윤 회장은 당시 회사와 고객을 위한 새로운 방향으로 '예술적 감성경영'을 생각해 냈고 그렇게 우리 전통음악인 국악으로 기업과 국민이 함께 일어나보자고 해서 탄생한 것이 바로 창신제다.

초기에는 예산이 많이 든다며 거센 반대에도 부딪혔지만, 뚝심으로 이어왔다고 한다. 회사 임직원들도 국악을 좋아하는 회장의 뜻에 따라 배우기 시작해 이제 직원들이 일무를 추고 수제천을 목소리로 부르는 수준으로까지 올라섰다. 윤 회장은 이를 틈만 나면 외국에도 알린다. 얼마 전 전문 소리꾼이 아닌 윤 회장과 임직원 100명이 무대에 올라 북을 두드리며 '사철가'를 떼창한 공연이 있었는데 미국의 세계기록 인증기관인 '월드 레코드 아카데미'로부터 판소리 부문의 세계 최대 인원 동시 공연으로 공식 인증을 받은 바 있다.

윤 회장은 우리 음악의 진정한 발전을 위한 생각을 많이 한다. 필자는 몇 년 전부터 '국악'이라고 부르는 현재의 용어가 맞지 않다는 생각에 바른 이름을 찾자는 생각을 했는데 2019년에 윤영달 회장이 필자와 뜻을 같이 해서 우리 문화계 어른들을 모시고 새 이름을 생각해보았다. 그래서 여러 용어 가운데에 '한국음악', 줄여서는 '한음(韓音)'이 좋다는 의견이 모아졌는데, 윤영달 회장은 이렇게 얻어진 '한음'이라는 용어를 살려 내년부터는 대대적으로 써나갈 것임을 밝히기도 했다.

윤 회장이 생각하는 '한음'은 한국의 소리만이 아니라 음악과 노래와 춤이 어우러지는, 이른바 악가무가 만나 풀어나가는 종합전통예술로서의 '한음'이기에 그것이 지금 세계적으로 큰 반향을 일으키고 있는 K-문화, 곧 한국의 노래와 춤과 드라마와 심지어는 가곡과 서양음악의 연주에 이르기까지 한국의 문화예술을 설명하는 추세와 딱 맞는다고 말한다.

성공적인 공연을 이어오고 있는 크라운 해태 윤영달 회장과 공연장에서 뵙고 기념촬영을 한 것은 우리의 전통예술을 새로운 차원으로 숭화해 세계에 자랑하고자 하는 윤 회장의 노력에 더욱 큰 손뼉을 보내기 위함이다. 윤 회장께 이 자리를 빌려 감사를 드린다.