[우리문화신문=이한영 기자] 한국국학진흥원(원장 이용두)은 지난 1일, “법의학”을 소재로 스토리테마파크 웹진 담(談) 7월호를 펴냈다. 최근 인기를 끌고 있는 괴짜 법의학자와 초짜 검사의 이야기를 다룬 한 드라마에서는 “모든 접촉은 흔적을 남긴다! 범죄에도, 그리고 인생에도. 그리하여 완전 범죄란 없다.”는 메시지를 전하고 있다. 죽은 자는 말이 없지만 주검은 어떤 증거보다 정확한 단서라는 것이다. 그 사실을 밝히는 사람이 바로 법의학자이다.

그렇다면 조선시대에는 억울한 죽음을 밝혀내는 법의학자 역할은 누가 맡았을까? 만약 최근 강진에서 발생한 살인사건이 조선시대에 발생하였다면, 매봉산 꼭대기에서 발견된 피해자의 주검을 검시하는 일은 국립과학수사연구소 소속의 법의학자들이 아니라 강진군수(강진 현감)가 담당하게 된다. 당시로서는 최대한 빨리 시신의 상태를 살피고 사인을 밝히기 위해 가장 가까이에 있는 행정ㆍ사법 책임자인 지방관으로 하여금 조사하도록 한 것이다.

인명사건을 억울함 없이 공정하게 처리하는 일은 조선의 법률이 정한 지방관의 중요한 책무였다. 그러나 경험이 부족한 신참 현감들에게는 매우 당혹스러운 일이 아닐 수 없었다.

법의학서인 《무원록》에 의거하여 진행된 공정한 과학수사

2차 검시는 이웃 고을 수령이 담당하고 1차 결과는 알지 못하도록

원인을 밝혀내지 못하면 3차 검시까지 진행되기도

일단 인명사건이 발생하면 죽은 장소의 관할 수령은 아전들을 대동하고 즉시 현장으로 달려가 수사 및 검시를 진행해야 했다. 수사절차는 사망자의 가족, 피의자, 관련자와 목격자, 이웃사람 등에 대한 1차 심문을 거친 후 주검에 대한 법의학적 검시를 실시한다. 검시가 끝나면 다시 앞서 심문한 자들에 대한 2차 심문을 한 후 심문과 검시를 종합하여 자신의 의견서를 첨부하여 감영에 보고한다. 이 때 보고하는 문서를 검안이라고 하는데 검안은 검시 횟수에 따라 초검문안, 복검문안, 삼검문안 등으로 불리었다.

검시를 통해 수령은 사망원인, 곧 실인(實因)을 밝혀내야 하는데, 이때 활용한 법의학 책이 바로 《무원록》이다. 1차 검시는 당해 고을 수령이 직접 수행하고, 2차 검시는 감영의 지시를 받아 이웃 고을 수령이 담당하였다. 그래도 실인(實因)이 애매하거나 밝혀지지 않으면 3차 이상의 검시를 행하는 경우도 있었다. 또한 복검할 때에는 검시의 정확성을 기하기 위해 초검 내용을 알 수 없도록 하였다.

숙종 2년(1676), 검시로 밝혀낸 자살위장사건의 진실

《무원록》의 과학수사 기법으로 풀어낸 억울한 원한

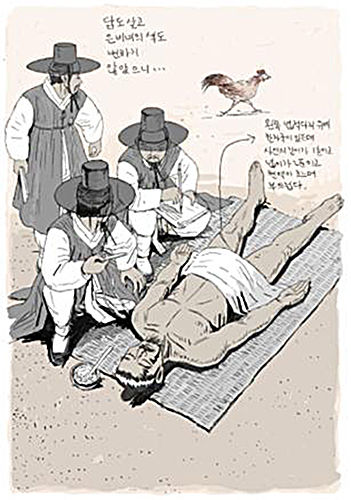

《무원록》에 나온 조선시대 과학수사기법을 살펴보면, 당시 유교적인 윤리에 따라 주검을 해부하는 부검은 실시하지 못하였고, 육안으로 시신을 살피는 수준에 머물렀지만 상당히 과학적이고 논리적으로 진행되었다. 독살 여부를 살피기 위해서는 은비녀를 죽은 자의 구강과 식도에 밀어 넣어서 변색 여부를 살피거나, 밥 한 숟가락을 죽은 자의 입이나 식도에 넣어 두었다가 닭에게 먹여서 닭이 죽으면 독살로 판단하였다. 익사한 주검은 입과 코에서 하얀 물거품이 발견되는 것으로 판단하였고, 만약 하얀 물거품이 발견되지 않으면 이미 죽은 주검을 물에 빠뜨린 것으로 보았다.

《무원록》에 따른 검시는 억울한 죽음을 위로하고 사건을 해결하는 결정적인 단서를 만들어 내기도 하였다. 숙종 3년(1677), 목매달아 자살한 것처럼 위장된 여인의 주검이 발견되었는데, 목을 맨 줄 근처에 상처가 하나도 없었으며, 몸 여기저기에 멍이 든 상처가 발견되었다. 이를 이상하게 여긴 수령이 사건을 수사한 결과 남편의 빚 때문에 사채업자에게 끌려가 맞아 죽은 것으로 추정되었다. 사채업자는 범행을 부인하였으나 마침내 귀양을 가게 되었다.

억울하게 살다가 어이 없이 죽음을 당한 백성들을 위해

과학수사를 전개하는 목민관들의 모습을 조선시대 일기류에서 창작 소재로 발굴

살인사건이 발생했을 때 지방관이 어떤 기준으로 사건을 해결하는지에 대해서는 법전과 《무원록》에 잘 기록되어 있지만, 실제로 그 현장에 있는 지방관들이 사건을 추리하는 생생한 현장은 어디에서 찾아볼 수 있을까? 그들은 갑자기 발생한 살인사건에 놀라고 당황하기도 하며, 검시과정과 살인사건의 정황을 낱낱이 적어서 보고하고 있다. 이웃 고을에 살인사건이 났을 때에는 2차 검시관으로 참여하기도 하였다. 이런 생생한 현장의 이야기들은 조선시대 선현들의 “일기류”에서 찾을 수 있다.

한국국학진흥원에서 2011년부터 운영하고 있는 스토리테마파크(http://story.ugyo.net)에는 조선시대 일기류 244권을 기반으로 4,270건의 창작소재가 구축되어 있으며, 검색서비스를 지원하고 있다. 매월 한 가지의 주제를 선정하여 웹진 담(談)을 발행하고 있는데, 전통적인 일기류를 소재로 하지만 주제의 선정은 지금의 일상과 늘 맞닿아 있다.

이번 달 편집장을 맡은 천준아 작가는 “하루가 다르게 흉악한 범죄 사건이 늘어나고 억울하고 안타까운 죽음의 소식을 접하게 되는 요즘, 프로파일링 기법이나 법의학 체계가 없었던 조선시대 백성들은 어떻게 억울함을 풀 수 있었을까?”하는 궁금증에서 이번 7월호를 기획하였으며 “일기류 속에서 억울한 이가 없도록 과학적인 수사방법을 도입해 사건을 해결했던 수령들의 일화를 바탕으로 새로운 역사 법의학 콘텐츠가 창작되기를 바란다.”고 말했다.