[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 한 달 가까이 걸린 이삿짐 정리가 끝나자 비로소 둘레길 숲에도 발길이 가능했다. 홀가분한 마음이다. 사실은 부엌 창문 밖에서 들려오는 뻐꾸기의 소리로 비로소 귀가 열린 것이다.

어 뻐꾸기구나. 너 어디 있었는가?

그 뻐꾸기 소리를 따라 둘레길 숲속으로 들어가 본다.

문득 나는 어느새 영국의 시인 워즈워스가 되어버린다.

해가 벌써 지고 나니

별들이 두셋씩 나와 있네

작은 새들은 숲속에서 나무에서

여전히 지저귀고 있구나

아 저기 뻐꾸기, 그리고 개똥지빠귀들

저 멀리서 바람도 불어오고

물 솟아 흐르는 소리도...

뻐꾸기 목소리는 왕의 그것인양

빈 하늘을 울려 퍼지네

The sun has long been set,

The stars are out by twos and threes,

The little birds are piping yet

Among the bushes and trees;

There's a cuckoo, and one or two thrushes,

And a far-off wind that rushes,

And a sound of water that gushes,

And the cuckoo's sovereign cry

Fills all the hollow of the sky.

... W. Wordsworth, The sun has long been set

서울에 살면서 집 바로 옆에서 뻐꾸기 소리를 들을 수 있는 것은 행운 중에 그런 행운이 없다. 수십억짜리 비싼 집이면 무엇하겠는가? 그런 집들은 다 이른바 반포니 강남이니 잠실이니 하며 아파트만 밀집해 있는 곳에 자리 잡고 있으니 제아무리 집이 비싸도 이런 소리는 들을 수가 없을 것이다. 이런 둘레길, 숲을 가까이 두고 사는 것은, 멀리 산골의 전원주택에서 누릴 수 있는 즐거움을 누리면서도 집 가까이에 병원이 있는 도시의 이점도 함께 가질 수 있는데, 다행인 것은 이 좋은 이점을 사람들이 잘 모르니까 아직도 집값이 상대적으로 싸다는 것이다.

진(晉)나라 대옹(戴顒 377-441)이 봄날에 감귤 두 개와 술 한 말을 가지고 어디론가 가는데 어떤 사람이 어디 가느냐고 묻자, 대옹이 답하기를 “꾀꼬리 소리를 들으러 간다. 그 소리는 속된 귀를 치료해 주고 시심을 고취시킨다.〔往聽黃鸝聲 此俗耳針砭 詩腸鼓吹〕”라고 하였다는 말이 《사문유취(事文類聚)》, 《운선잡기(雲仙雜記)》 등에 나온다는데 과연 이 뻐꾸기 소리는 꾀꼬리소리 못지않게 시심을 자극한다.

우리가 숲의 이로움을 새삼 말할 필요가 없지만, 사람들은 숲에서 가까운 곳에 살 수 있음에도 멀리 시멘트 숲속에서 살려고 한다. 그리고는 온갖 이유를 갖다 붙인다. 교통이 불편하다, 차가 막힌다, 학군이 안 좋다, 집값이 안 오른다... 등등 이런 이유들은 자연과 가까운 곳에서 뻐꾸기 소리를 들으며 시심을 일깨우는 평화로운 삶을 거부하고 더 많은 금전적 이익을 추구하려는 도시민들의 얄팍한(?) 마음에서 솟아나는 것이라고 나는 감히 말할 수 있다.

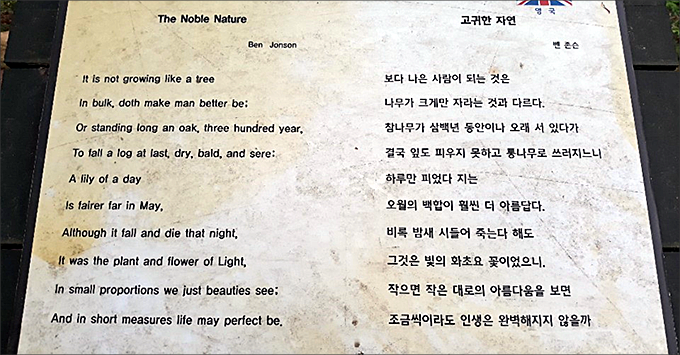

집 옆 둘레길을 조금 더 가다 보니 영국의 시인 벤 존슨(1Ben Jonson 572-1637의 시가 나무판에 번역되어 실려 있다. <고귀한 자연>이란다. 내가 조금 의역을 해서 읽어본다.

아주 큰 나무처럼 커야만

훌륭한 사람이 되는 게 아니야

300년이나 된 저 오랜 참나무를 보게나

오랜 시간 지나면 결국엔 말라 쓰러지지 않나...

오늘 핀 백합꽃이

5월에 더 이쁜 것이야

물론 밤이 되면 떨어져 죽지만

빛을 주는 화초이자 꽃이잖아

작은 곳에서도 아름다움을 본다면

우리 삶은 작으면서도 완전할 수 있으니...

... 벤 존슨, 고귀한 자연 The Noble Nature

It is not growing like a tree

In bulk, doth make man better be;

Or standing long an oak, three hundred year,

To fall a log at last, dry, bald, and sere:

A lily of a day

Is fairer far in May,

Although it fall and die that night—

It was the plant and flower of Light.

In small proportions we just beauties see;

And in short measures life may perfect be.

새 가운데서 가장 듣기 좋은 울음을 내는 뻐꾸기를 우리 조상들은 벌곡조(伐谷鳥)라고 불렀다. 벌곡(伐谷)은 뻐꾸기 울음소리 ‘뻐꾹’을 형상화한 의성어이니 벌곡조(伐谷鳥)는 뻐꾸기인 것이다. 의성어를 표기하는 방법에 따라 포곡(布穀)으로 부르기도 한다. 그것은 ‘뻐꾹뻐꾹' 하고 운 것이 마치 봄 농사철이 되어 '씨 뿌려라, 씨 뿌려라' 이렇게 들린다고 해서 굳이 씨뿌린다는 뜻의 포곡(布穀)으로 쓴다는 것이다.

또한, 뻐꾸기는 사람들에게 무언가 말을 하는 것으로 보고, 뻐꾸기처럼 누군가가 바른말을 해주고 그것을 듣고 하는 아름다운 정치를 희망하기도 했단다. 성호(星湖) 이익(李瀷 1681~1763)은 노래가사집인 《해동악부(海東樂府)》에 조선왕조 8대 왕인 예종(睿宗)이 지었다는 '벌곡조사(伐谷鳥辭)', 곧 '뻐꾸기노래'를 올려놓는다. 신하들에게 바른 소리를 하라는 당부인 것이다.

春鳥善鳴爾其雄 봄 새 중에 고운 소리 네 소리가 가장 좋아

決吻銳喙聲格格 유창한 입 날랜 부리 뻐꾹뻐꾹 노래하네

聲格格飛上下 뻐꾹뻐꾹 하면서 위로 아래로 날면서

東陌西街聒不息 동쪽 길 서쪽 길을 부산하게 오고 가네

傳語今人莫厭聽 말 전하노니 사람들아 듣기 싫다 하지 마소

天機自動時難停 천기는 절로 움직이니 시절은 멈추기 어렵다네

司晨守夜各定分 새벽에 울고 밤 지키는 일도 저마다 분수가 있으니

厥職不供非踐形 그 직분 수행 못 하면 본분을 지키지 못하는 것

숲으로 뻐꾸기 소리를 들으려 나가면서 그런 것까지는 기대할 이유는 없다. 그저 세상의 잇속을 버리고 이 자연 속에서 미물과 하나가 될 정도로 마음의 욕심을 버리면 되는 것이다. 말로만 세상의 모든 정의를 실천한다고 온갖 명분과 감언이설을 내놓다가 정작 그동안의 잘못이 드러나자 또 다른 거짓말과 뻔뻔함을 내세우는 사람들을 보지 않아도 되는 것이다. 그들의 요란한 변명이나 거짓 눈물보다도 이 숲 속에서 듣는 뻐꾸기의 목소리가 훨씬 마음을 씻어주고 있다.

사실은 나는 20여 년 전 서울 서북쪽 파주 교하라는 곳에서 잠시 살면서 아파트 뒤 숲에서 자주 뻐꾸기 소리를 듣고 살았는데 어느 날 그 일대 숲이 잘려 새로운 주택단지가 건설된다는 소식에 그 뻐꾸기들을 다시 볼 수 없다는 아쉬움에, 뻐꾸기들에게 멀리 가서 잘 살라고 빈 적이 있었다.

그때는 아침 출근길에 논 가를 지나게 되었는데 막 심어놓은 벼 사이로 아침해가 반사되었다. 그때 차 안에서 김민기의 노래 '아침이슬'이라도 들을랴 치면 나도 모르게 입이 벌어져서 노래를 따라부르곤 했었다. 그때의 그 논들도 다 사라졌고 집 앞으로 내다보이고 때때로 가서 새소리를 듣던 숲은 다 사라졌다. 논두렁길은 아파트숲 사잇길로 바뀌었고 길마다 차들이 밀리고 신호등에 끊어지고 해서 출근길이 무척 힘들어졌다. 그리고 우리는 이런 교외 자연 속의 생활이 출근길도 멀고 힘들다고 더 시내로 들어가 10년 이상 살게 되었다.

그러다가 10여 년 뒤 은평구의 북한산 근처로 이사 오는 행운을 가지게 되어 거기서 멀리서나마 뻐꾸기 소리를 듣고 반가워한 적이 있었다. 그러다가 이번에는 다시 근 10년 만에 더욱 숲 가까이로 이사 오게 되어. 이제는 뻐꾸기를 정말로 한 가족처럼 가까이에서, 심지어는 부엌 창문 너머로 그 소리를 듣고 살 수 있게 되었다. 또 언제든 금방 문을 나서면 직접 숲속에서 그 소리를 더 잘 들을 수 있게 되었다. 그러다 보니 지금 듣는 이 뻐꾸기가 그때 그 뻐꾸기가 아닐까 엉뚱한 상상을 해보기도 한다. 물론 뻐꾸기가 20년 가까이 된 지금까지 살 수는 없을 것이지만 말이다.

그런데 문득 이런 생각이 들었다. 이 뻐꾸기들은 나중에 자기 삶을 다 하면 어디 가서 어떻게 죽을까? 왜 우리들은 이 새들이 죽은 다음엔 그들을 보지 못하는 것일까? 그래서 새들이 아름다워 보이는 것일까? 그들은 우리가 모르는 곳에 가서 자기의 삶을 마감하고 자신의 주검도 조용히 처리하는 방법이 있는 것일까?

오래된 친구 뻐꾸기를 만나러 숲을 걸어가다가 문득 새들의 삶과 그들의 사후에도 생각이 미치게 된다. 나도 새처럼 이 세상을 떠날 때 다른 생물이나 사람들에게 피해를 주거나 귀찮게 하지 않고 세상을 뜨는 방법은 없을까? 그래해서 내가 없더라도 이 세상은 우리들의 가족, 친척, 친지, 주민, 국민에 의해 여전히 아름답고 살만한 세상으로 남는 방법은 없는 것일까?