[우리문화신문=김상아 음악칼럼니스트]

“너, 김진성 형 알지? CBS. 그리고 진이 형, 이진. 어제 모처럼 만에 만났다. 얘기 끝에 네 얘기도 했다. 대단하다고 하더라.”

그의 목소리가 많이 달라졌다.

젖은 솜이불처럼 그를 짓누르던 깊은 좌절이 벗겨지고 있었다.

그는 한때 스타 방송작가였다. 유명 방송사의 라디오 간판 프로들이 그의 펜 끝에서 나왔다.

그런 그가 공교롭게도 나와 거의 같은 시기에 “파산”이라는 혹독한 통과의례를 치르게 된다.

처음에는 뭐가 뭔지 잘 몰랐다. 그저 내가 가지고 있던 물질적인 걸 모두 잃는 것으로만 알았다. 그리고 잃은 물질이야 열심히 다시 뛰면 만회되는 것으로 믿었다. 그 믿음은 옳았다. 하지만 그 믿음의 실현을 위해선 무서운 의지가 필요했다.

“형. 우리 노가다 판이라도 나갑시다. ‘나 죽었소.’하고 한 몇 년 종잣돈 만들어 다시 시작합시다.”

내 말에 솔깃하여 관심을 두는 듯했으나 그는 끝내 용기를 내지 못했다.

아무것도 생각나지 않았다.

아니 생각할 겨를이 없었다.

머리 위에서 뭐가 떨어질지, 언제 내가 저 까마득한 바닥으로 떨어질지 몰랐다. 콘크리트 두들겨 깨는 소리가 귀마개를 뚫고 들어와 고막을 찢었다. 희뿌연 분진으로 코앞도 분간하기 힘든 전쟁터 같은 곳이었다. 기술도 없고 힘도 없는 내가 막노동판에서 처음 투입된 곳은 발전소 보수공사 현장이었다. 시간과 싸움인 공사라 매일 야근을 해야 했다. 밤늦게 숙소에 돌아와 씻고 누우면 그길로 곯아떨어진다. 같은 방 동료들과 말 한마디 제대로 나누지 못한 채.

어찌할 수가 없었다.

눈을 감아도 안 되고 눈을 떠도 안 되고 고통을 멈출 길이 없었다. 갑자기 불어온 돌풍에 유리섬유 가루가 무더기로 눈을 덮었던 것이다. 안전과장의 부축으로 안과에서 눈을 세척 하고 숙소로 돌아와 누었다. 눈물이 멈추질 않았다. 몸이 들썩이는 걸 보니 쓰라림 때문에 흐르는 눈물만은 아니었다. 공사판에 들어온 지 한 달 만에 처음으로 신세의 처량함을 느꼈다. 음악이 미치도록 그리워졌다. 나를 기다리고 있는 책들은 또 얼마인가. 재기(再起)고 뭐고 다 집어치우고 어디론가 훌훌 떠나고 싶었다.

<바다거북의 알은 어미 배에서 나오는 순간부터 천적들의 표적이 된다. 다행히 알에서 깨어났다고 해도 모래밭에는 또 다른 천적들이 기다리고 있고, 운이 좋아 바닷물까지 도착한다 해도 거기에도 천적들이 우글거린다. 알이 성체가 될 확률은 불과 1% 밖엔 안 된다고 하지 않던가? 삶이란 그런 것이다. 그렇게 험난한 것이다. 고해라고 하지 않던가? 태어나는 순간부터 고난의 바다에 내던져지는 것이다. 그 고난의 물살을 헤치고 행복을 찾아가는 것이다.>

나는 이튿날 아무런 일 없었던 듯 출근길에 올랐다.

그렇게 두어 달 지나고 나니 공사가 끝났고 내 손에도 제법 돈다운 돈이 쥐어졌다. 그때부터 나는 지금까지 이어온 모든 인연은 가슴에 묻고 몇 년간 전혀 다른 세상에서 새로운 인연을 만들며 살게 된다. 서산으로 여수로 울산으로 전국의 화학단지와 화력발전소가 있는 곳이면 어디든 달려갔다.

“그래, 동해에다 가게를 차렸다고? 참 고생 많았다.”

그는 얼굴이 많이 야위어 있었다.

세월의 탓으로 돌리기엔 모자랄 것 같았다. 말소리에서도 힘을 찾을 수 없었다. 나 없는 몇 년간 많은 어려움을 겪었음을 짐작할 수 있었다. 하는 일마다 될 듯 될 듯 안 되더라 했다. 엎친 데다 병마까지 덮쳐 심장에 기계를 달고 산다고 했다. 자괴감과 우수가 온몸으로 흘렀다. 그나마 다행인 건 그가 아직은 음악을 놓지 않았다는 것이었다. 어떻게든 음악으로 밥을 먹어보겠다는 의지 하나는 분명해 보였다.

“형. ‘바다 끝 하늘 끝이 제아무리 멀다 해도 채찍질해 가다 보면 언젠가 당도할 날이 있다.’*고 해요. 내 좌우명이기도 하지. 그러니 힘냅시다.”

그랬던 그가 며칠 전 목소리에 힘이 붙어 전화한 것이다.

잘했어요, 형. 우리 노래합시다. 평생을 음악밖엔 모르는 우리가 노래하지 않으면 누가 하겠소? 개똥밭에 굴러도 이승이 낫다고 이 세상에 왔다 가는 자체가 멋진 일 아니겠소? 기쁨도 슬픔도 다 이 세상에 왔으니 맛보는 것.

노래합시다. 우리의 인생을!

인생은 노래할만한 가치가 있는 것

그렇지 않나요?

노래합시다

당신 손에 열쇠가 있어요

그걸 쓰세요

불평하지 마세요

인생이란 어찌될 지 모르는 것

삶을 바꾸세요

당신에겐 그만한 능력이 있으니까요

당신 스스로 인생을

결정할 수 없다고 생각한다면

당신은 바보

자신의 삶은 자신만이 다스리는 것

인생은 노래할만한 가치가 있어요

그렇지 않나요?

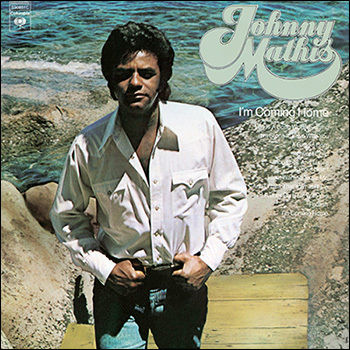

“스탠더드 넘버(유행과 관계없이 어느 시대에나 늘 불리는 노래)” 가수의 전형인 자니 마티스(Johnny Matis)는 1935년 미국 텍사스에서 태어났다. 트럼펫과 트럼본의 음색을 함께 지닌 그의 목소리는 결이 많아 여러 장르의 음악을 너끈히 소화해낸다.

대학시절 까지는 육상선수로 활약했으나 클럽에서 노래를 부르는 모습을 본 음반관계자의 눈에 띄어 그 자리에서 발탁되었다. <인생은 노래할만한 가치가 있는 것>은 1973년에 발표되어 “20세기 명곡”에 선정되었으며 우리나라에서도 ”건전 대중음악“ 목록에 이름을 올렸다.

바람소리로 그 서막을 여는 <인생은 노래할만한 가치가 있는 것>은 시베리아 횡단철도를 연상케 한다.

각양각색의 사람들을 태우고 멀고 긴 여정에 오르는 열차!

클래식 작법을 도입한 전주 부분은 인생의 장엄한 출발을 표현했고 쉼 없이 들려오는 드럼소리는 심장의 고동이며 기차의 맥박이다. 황량한 유라시아 대륙을 달려온 열차가 긴 숨을 내 뿜으며 노을 비끼는 종착역에 들어서는 모습으로 마무리를 짓는다.

고난의 바다를 헤쳐 온 인생의 그윽한 황혼을 담아낸 수작이다.

* 청나라 시인 원매(袁枚)의 시구

莫嫌海角天厓遠 但肯搖鞭到時(막혐해각천애원 단긍요편유도시)