[우리문화신문=이동식 인문탐험가]

김 삿갓이 아름다운 금강산을 보고 지은 시가 사람들의 칭송을 받는다;

一步二步三步立 한 걸음 두 걸음 세 걸음 가다 멈추고 보니

山靑石白間間花 푸른 산, 하얀 돌 사이에 곳곳에 꽃이 천지구나

若使畵工模此景 만약 화공을 불러 이 경치를 그리게 한다면

其於林下鳥聲何 나무 사이에 들리는 새소리는 어떻게 할 것인가

조선 후기 최고의 화가인 단원(檀園) 김홍도(金弘道·1745~?)가 이 물음에 답을 그림으로 내었다. '말 위에서 꾀꼬리 소리를 듣다'라는 그림이다. 금방 꾀꼬리 소리를 듣고는 고삐를 당기고 꾀꼬리 소리를 확인하러 고개를 돌려 쳐다본다. 아 그 나뭇가지에 자그만 꾀꼬리가 있구나. 이렇게 꾀꼬리 소리가 그림 속에 영구히 잡혀 있다.

가야금의 명인이신 황병기(1936~2018) 님은 젊을 때 인사동 고미술 전시회에서 한 선비가 집 뒤 수풀 속에서 들리는 새소리를 듣고는 확인하려 고개를 돌리고 있는 그림을 보고 빠져들었다. 심전 안중식(1861~1919)의 <성재수간(聲在樹間)>이란 그림이었다. 황병기님은 그 그림의 느낌을 가야금 곡으로 작곡해 내고는 '밤의 소리'라는 이름으로 발표해 가야금 음악의 전설이 되고 있다. 그것으로 새소리가 이번엔 음악 속으로 들어온 것이다.

근세 이후 외세의 침략과 국권상실, 서양 문명의 홍수 속에서 다행인 것은 우리의 전통건축이 그나마 조금은 살아남아 있다는 것이다. 근래 궁궐이나 절, 서원, 혹은 전통 한옥마을에 가보면 우리가 살던 공간으로서의 전통건축의 멋을 느끼고 그 속에 빠져들게 된다. 이 한옥의 멋은 무엇일까? 무엇이 우리를 빠져들게 하는가?

나무와 흙으로 된 자연친화적인 재료에 의한 편안한 느낌, 구들과 온돌에 의한 정감있는 따뜻함, 집안의 한가운데에 뚤려 있는 대청공간을 휘감고 돌아 흐르는 바람과 공기의 절묘한 시원함. 집을 떠받치는 기둥들의 자연스러운 기운과 곡선에 의한 친밀감... 뭐 이런 것들을 사람들이 말하지만, 나는 이 한옥의 매력은 거기에 시간이 담겨있다는 점이라 생각한다. 곧 한옥에는 우리 조상들이 살아온 시간, 삶에 대한 철학, 나무와 흙이 우리와 함께해 온 시간, 이런 재료들이 만드는 공간의 비균제성, 비정제성의 안도감과 해방감... 이런 시간이 만들어주는 특징들이 우리 한옥의 매력이라고 말하고 싶다..

그동안 한옥들을 다니고 들어가 앉아보고 하면서만 느껴지는 이 비밀은, 다만 그 장소를 떠나면 곧 멀어진다. 또 전국에 흩어져 있으니 일부터 가보지 않고서는 느껴볼 수가 없다. 그래서 사진이 필요한 것인데 한옥의 비밀을 담은 멋진 사진들이 있으면 얼마나 좋을까 하는 갈증이 늘 있었다. 마치 시인들이 아름다운 새소리를 시(詩)에 어떻게 담고, 새 소리를 그림과 음악에 어떻게 담아내는가를 고민하는 것처럼 그 해답을 낱낱의 한옥 사진 속에서 찾아내지 못해서 아쉬웠던 것이다.

그런데 그런 사람이 가까이 있었음을 뒤늦게 발견하게 되었다. 지난 주말 서울 청운동에 있는 류가헌이란 사진 전문 갤러리에서였다. 이동춘이란 사진작가는 한옥 사진만으로 전시를 열고 있었다. <덤벙주초 위에 세운 집>이란 제목의 사진전이다. 우리 한옥들이 덤벙덤벙 주초를 놓았기에 그 주초 위에 세운 집이라는 뜻인데, 다듬지 않은 비정형의 주춧돌 위에 편한 모양새로 만들어진 서원이나 향교, 또는 민가를 보여주는 사진들이다. 이분이 오랫동안 고택과 종가, 서원 등 우리 문화의 옛 원형을 기록해 온 한옥사진가고 그가 지금까지 20년 넘게 작업을 했다고 하는데 나만 모르다가 이제서야 알게된다.

그동안 한옥 사진을 하신 사진가들도 많았지만 내가 이분의 사진에 꽂히게 된 것은 앞에서 말한 대로 그의 사진 속에 시간이 살아서 숨쉬고 있음을 발견한 때문이다. 아주 조용히, 담담히, 다소곳이, 부끄러운 듯, 살포시... 등등 조상의 숨소리와 숨결처럼 부드러움을 표현하는 우리 말 형용사들이 이 사진 속에 담겨 있었다. 그야말로 우리와 우리의 조상들이 가꿔온 시간들이 작가의 렌즈에 의해 포로가 되어 있었던 것이다.

우리가 쓰는 우주(宇宙)라는 말은 물론 한자어에서 온 것이지만 우(宇)나 주(宙)나 모두 훈, 곧 그 뜻을 집이라고 한다. 곧 우주는 우리가 사는 이 아득하고 끝없는 집을 의미한다고 보면 된다. 그런데 엄밀히 말하면 宇는 공간을 의미하고 宙는 시간을 의미한다고 한다. 곧 우주는 아득한 공간과 시간을 뜻하는 말이다. 그런 의미에서 이동춘 님의 사진에는 집이 있는 공간이 바탕이지만 그 속에 시간을 다 담아놓고 있기에 그야말로 집에 관한 한편 한편의 완전한 우주인 것이다. 그런 시간이 담겨있는 충만함이 이 사진들을 보는 기쁨이자 즐거움이었던 것이다.

다른 사람보다 이러한 시간의 의미가 강하게 느껴지는 것은 어떤 연유에서일까? 그 비밀은 한옥이 좋아서 한옥에 10년 넘게 살면서 거기서 보고 느끼고 다가오는 한옥 자신의 말을 직접 들었기 때문이리라. 퇴계와 학봉 서애 등 종가가 많은, 그래서 전통을 지키는 고집스러운 동네 안동에 내려가 살면서 종택이네 종손이네 전통이네 법도네 하는 이 분위기를 체험하면서 사람들의 삶과 죽음과 장례와 제사까지도 함께 했기에 단순히 집만이 아니라 집 속에 담겨 있는 사람들의 역사와 숨결과 정신을 충분히 느끼고 그것을 렌즈로 낱낱이 포착했던 것이다.

처음 안동 오래된 작은 한옥의 존재에 안도하고, 한옥의 과학성과 선조들의 지혜에 감탄하고, 더 많은 다양성을 기록하기 위해 전국을 오가는 사이 이십 년 세월이 흘렀다. 한옥을 촬영하러 다니던 초기에, 안동포로 곱게 지은 도포 안에 두루마기를 입고 한복 바지 위에 대님을 매고 행전을 차고 도포 띠를 하고 갓을 쓴 어르신들이 제사를 지내는 모습을 보게 되었다. 15세기의 유교 사회가 그대로 재현된 모습에서, 집과 그 집의 문화를 지키는 주인의 마음을 엿 볼 수 있었다. 진정성 어린 기록을 해야겠다는 다짐을 그때 했고, 여전히 그 다짐은 유효하다. ... ‘이동춘의 전시회 서문’

자연과 나의 경계를 물으며 그 속에서 학문의 의미를 탐구하는 병산서원의 만대루, 들창을 열어젖히고 자연의 숨결과 이치를 받아드리는 후조당, 기둥에서부터 서까래까지가 더 덤벙스러운 학암고택, 거기에 공간을 연결하는 문고리와 삶을 이어주는 도구들이 모두 별개가 아니라 한옥 그 자체다. 그러기에 여기에 사람들의 시간이 담겨 있는 것이리라.

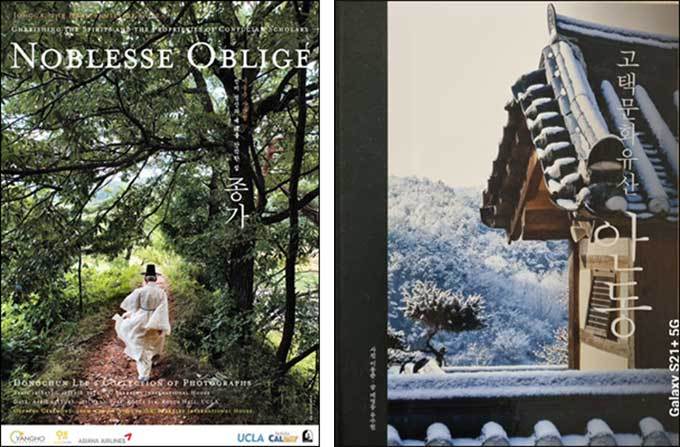

어느덧 그의 작업들은 사진집을 통해, 사진전을 통해 나라 밖에서도 많은 사람의 사랑을 받고 있었다. 책으로 만들어 곧 나라 밖에 소개된다고 한다. 한국인이 살아온 집을 통해 한국의 아름다움과 한국인의 정신세계를 세계에 보여주는 전도사가 되고 싶다고 한다. 오는 12일까지 이어지는 이동춘님의 사진전을 몇 분이라도 보시며 혹 필자의 이런 제멋대로의 해설을 검증해 보면 어떨지 하는 생각을 해본다.

이동식

전 KBS 해설위원실장

현 우리문화신문 편집 고문