[우리문화신문=양승국 변호사] 정종섭 한국국학진흥원 원장이 《그곳, 寺》라는 책을 냈습니다. 정 원장은 서울대 법대 헌법학 교수를 하다가 박근혜 정부 때 행정자치부 장관을 하였습니다. 그리고 이어서 20대 국회의원을 하였으며, 이후 2021년부터 한국국학진흥원 원장을 하고 있습니다. 정 원장은 대학교에서 가르치던 헌법학을 현실 정치에도 구현하고 싶어 국회의원도 하였지만, 현실의 진흙탕 같은 정치 세계는 선비가 놀 수 있는 물이 아니었습니다. 그래서 20대 국회의원 임기를 마치고는 진흙탕 물을 훌훌 털어버리고 나온 것이지요.

제가 정 원장을 선비라고 하였지요? 단순히 대학교수를 하였다고 하여 옛날 선비에 빗대어 말한 것은 아닙니다. 정 원장은 정말 선비의 모습 그대로입니다. 옛날 선비들은 시ㆍ서ㆍ화(詩ㆍ書ㆍ畵)에 능하지 않았습니까? 정 원장도 헌법학자이니 여러 권의 저서를 냈고, 서예에도 일가견이 있으며 동양화도 그립니다. 책에는 정원장의 서예 작품과 그림 몇 점도 들어가 있습니다.

정 원장은 몇 년 전에 봉은사에 백곡 처능대사의 비가 세워질 때도 비의 글씨를 썼지요. 그러고 보니 예전에 정 원장의 사무실에 들렀을 때 생각이 나는군요. 사무실로 들어서는데 은은한 묵향(墨香)이 먼저 제 코를 벌름거리게 하는데, 바닥과 벽에는 정 원장이 쓴 글씨와 그림이 빙 둘러있더군요. 책상 위에는 작업 중이던 붓글씨가 춤을 추고 있었고요.

정 원장을 선비라고 하니까, 대학교 2학년 때 정 원장과 같이 설악산 갔던 추억도 생각납니다. 흔들바위까지 올라갔을 때, 저는 여기서 멈추지 말고 울산바위까지 가자 하는데, 정 원장은 ‘산은 꼭 정상까지 가야 하는 것은 아니다. 밑에서 올려다보며 여유를 가지고 산을 완상하는 것도 산을 즐기는 방법이다.’ - 대충 이런 식으로 말하며 남겠다고 하더군요. 그리고 같이 간 또 한 친구도 남겠다고 하여, 저만 산악구보를 하며 부리나케 헉헉대며 울산바위까지 갔다 왔었지요. 그때부터 정 원장에게는 뭔가 선비적 분위기가 풍기는 것을 느낄 수 있었습니다.

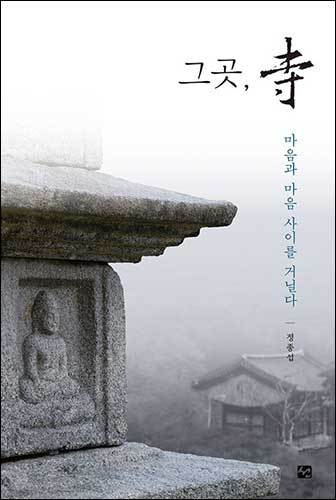

책의 제목은 《그곳 寺》입니다. 정 원장이 보림사, 봉암사 등 9군데 절을 돌아보고 그 절에 대해 쓴 책입니다. 제목 다음에 ‘그때와 지금’이라고 쓰여있는데, 그 절의 과거부터 현재의 모습까지 깊고 넓게 써내려 간 책입니다. 478쪽이나 되는 책인데, 9군데 절에 관해서만 썼다면 머리말과 차례를 빼더라도 평균적으로 한 절에만 50쪽 이상의 글을 썼다는 것입니다.

불교학자도 아닌데 일반인이 이만한 양의 글을 썼다는 것은 꽤 자세하게 썼다는 것이겠지요? 책을 읽다 보면 정 원장이 정말 아는 것이 많다는 것을 실감합니다. 머리에 든 것이 많으니 도올 김용옥 선생처럼 글을 쓰다가도 그에 관련된 것이 떠오르면 그리로 광맥을 파듯이 마구 파내려 갑니다. 그러다 보니 원래 그 절과는 큰 관련이 없는 얘기라도 곁길로 빠져나가 상당히 깊게 파내려 가는 것입니다.

예를 들면, 절의 현판을 쓴 서예가 얘기를 하다가 고구마가 줄기가 계속 딸려 나오듯이 과거와 오늘의 서예가들이 줄줄줄 나오고, 관련된 서예 기법도 줄줄이 나옵니다. 그러다 보니 자칫 글이 체계가 없어 보일 수도 있지만, 논리적인 글을 쓰는 헌법학자가 글을 쓸 줄 몰라 그렇게 썼겠습니까? 그냥 편안한 마음으로 그 절에 대해 써내려 가면서 그때그때 떠오르는 대로 붓길 닿는 대로 목적을 내려놓고 무심히 글의 숲속을 산책하는 것이지요.

이제 정 원장이 들고 있는 절에 대해서도 좀 살펴보겠습니다. 정 원장은 헌법학자입니다. 그러니 절에 관한 글의 숲을 산책하면서도 머릿속에서는 국가의 존재 이유, 헌법적 값어치 등에 관한 생각이 늘 있습니다. 문경 봉암사를 얘기하면서는 가까운 문경 새재도 거닐면서 임진왜란 때 권력 놀음이나 하다가 나라를 도탄에 빠트린 집권자들에 대한 분노를 금하지 못합니다. 정 원장은 이렇게 말합니다.

“지금은 아무런 일도 없었던 것처럼 봄ㆍ여름ㆍ가을ㆍ겨울 천변만화하는 풍광과 운치를 즐기며 새재로 관광을 다니지만, 조선시대 500년 동안 이 땅에 살다 간 평범한 백성들의 삶을 생각해 보면 도대체 ‘국가는 누구의 것인가’하는 것을 묻게 되며, ‘용비어천가’를 부르며 새 왕조를 만든 왕들과 통치 세력들은 그동안 무엇을 했는지 묻지 않을 수 없다.”

실상사 얘기를 하면서는 사람들이 부처님의 참 가르침보다는 병을 낫게 해달라고 약사불에 비는 믿음에 혀를 찹니다. 너의 존재가 무엇인지 먼저 깨달아야지 아픈 병을 낫게 해달라고 매달리는 것은 붓다의 가르침이 아니라는 것이지요. 그렇지만 “이렇게 말하면 과연 사람들이 불교를 믿을까?” 합니다. 어쩔 수 없지요. 어리석고 나약한 인간들은 당장 눈앞의 복을 찾고 어려움과 고통을 피하고 싶은 것이 먼저이니까요. 사실 우리나라의 기독교 부흥도 이런 기복신앙이 있었기에 세계인들이 감탄의 눈으로 바라보는 놀라운 부흥이 있었던 것이라 할 것입니다.

정 원장은 청암사 얘기를 하면서는 인현왕후가 쫓겨났을 때 3년 동안 이 절에 머물렀던 얘기를 전합니다. 인현왕후는 다시 왕후로 복귀하였을 때, 청암사에 감사의 글과 함께 비녀, 잔, 가죽신 등을 신표(信標)로 전하고 자신이 지내던 곳에 함원전(含元殿) 현판을 달아 오래도록 복을 비는 곳으로 해 줄 것을 소원했답니다. 그래서 청암사에서는 인현왕후를 부각시키고 있는데, 정원장은 이를 의아스럽게 생각합니다. 왜냐하면 인현왕후의 외할아버지 송준길은 권력을 쥐고 있을 때 불교의 뿌리를 뽑으려고 왕실의 원찰인 봉은사에 있던 선왕들의 위패까지 철거해 버렸다는군요. 그뿐만 아니라 도성 내 비구니사찰인 자수원과 인수원도 완전히 해체해버리고, 그 해체한 목재들을 봉은사로 보내는 것조차 못하게 막았다고 합니다.

청암사에서는 인현왕후와의 인연을 강조하는 것이 사세(寺勢)나 절을 알리는 데 유리하다고 생각한 것이겠지요. 뭐~ 그렇게 하더라도 청암사를 찾는 이들 중에 인현왕후의 외할아버지가 반대로 불교 탄압을 심하게 했다는 것을 아는 사람이 얼마나 있겠습니까? 그래서 정 원장은 이런 이야기는 이 정도로 하고, 불교를 공부하는 사람에게 중요한 것은 인현왕후가 아니라 붓다의 가르침임을 강조합니다.

정 원장은 책에서 소개하는 아홉 개의 절 가운데 마지막으로 태자사 이야기를 합니다. 태자사 이야기에서 제 눈길을 끄는 것은 퇴계 이황의 시입니다.

煙巒簇簇水溶溶 연만족족수용용 산봉우리는 안개 속에 줄 잇고 냇물은 굼실굼실하는데

曙色初分日欲紅 서색초분일욕홍 새벽 여명이 밝아오며 해는 붉어지는구려

溪上待君君不至 계상대군군부지 시냇가에서 그대를 기다리나 그대 오지 않으니

擧鞭先入畵圖中 거편선입화도중 말 채찍 들고 내 먼저 그림 속으로 들어간다오

태자사 근처에 경치 좋은 청량산이 있습니다. 하루는 퇴계 선생이 벗들과 청량산 유람을 하기로 하여 약속 장소인 천사곡에 갔답니다. 그런데 벽오 이문량 선생이 도착하지 않아 계속 기다릴 수 없어 먼저 청량산으로 들어가면서 이 시를 썼다고 하네요. 청량산이 그림처럼 아름다워 먼저 산속으로 들어간다고 하지 않고 그림 속으로 들어간다고(先入畵圖中) 표현한 것이 멋집니다. 퇴계 선생의 시에는 성리학의 가르침을 전하는 시가 많지만, 이렇게 운치 있는 시도 있습니다.

그리고 태자사 근처에는 도산서원도 있는데, 조선 후기의 선비 화가 강세황(1713~1791) 선생이 도산서원도를 그렸습니다. 이는 스승 성호 이익이 노년에 건강이 허락되지 않아 가지 못하자, 이를 안타깝게 여긴 강세황 선생이 스승의 부탁을 받고 그린 것이라고 합니다. 정 원장은 태자사에 관한 글의 마지막이자 이 책의 마지막을 역시 헌법학자답게 마무리합니다.

나는 어느 시대나 인간의 문제를 해결할 수 있는 길을 찾기 위해 치열하게 산 사람들을 보고 싶다. 그래서 산도 오르내리고 비석도 찾아가 보고 그들의 삶을 찾아본다. 인간이 가장 행복하게 살 수 있는 길, 그것이 사상이든 철학이든 지식이든 이론이든, 이것만 알게 되면 우리는 그에 따라 살아가기만 하면 된다. 그것이 무엇일까? 헌법학자로서 말하면, ‘모든 인간이 인간답고 행복하게 살아가는 나라’를 정하는 규범이 국가의 최고법이 헌법인데, 이런 헌법을 만들 수 있다면 우리는 그 헌법이 실현되는 나라에서 자기가 하고 싶은 것을 하면서 행복하게 살기만 하면 된다.

정 원장! 아니 종섭아! 나에게도 이 귀한 책을 보내주어 책에 나오는 9개 절에 대해 자세한 것을 알게 해 주어 고맙구나. 덕분에 단지 그 절에 대한 지식뿐만 아니라 이를 통하여 다양한 불교사상과 서예, 역사 등 풍부한 인문 이야기로 흠뻑 세례받는 좋은 기회였다. 전국 곳곳에는 아직도 자네의 소개를 기다리는 많은 절이 있겠지? 계속 나올 《그곳, 寺》에는 또 어떠한 이야기가 그곳 절로 우리를 안내할까? 앞으로의 글도 기대 많이 한다!