[우리문화신문=김선흥 작가]

1898년 10월 29일

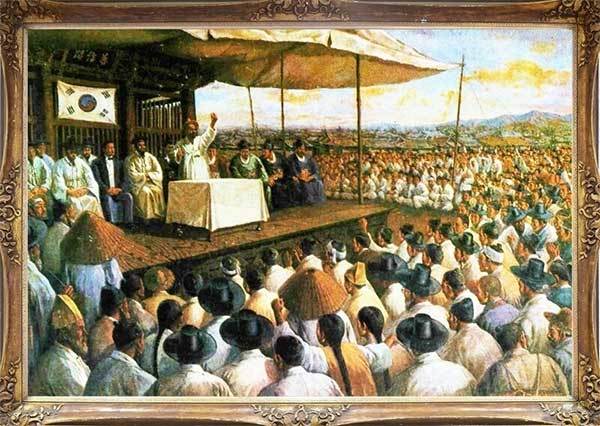

가을빛이 완연한 종로 거리에 사람들이 모여들기 시작한다. 양반과 천민, 선생과 학생, 양가 부인과 기생, 선비와 승려, 갓바치, 백정 등등 금방 수만 명의 인파가 운집한다. 앞에 단상이 놓여있다. 행사 사회를 보는 독립협회 인사가 연설자를 소개한다. 그 순간 군중들 사이에 일순간 침묵이 흐른다. 이내 ‘우와…’ 함성이 터진다. 첫 연설자로 소개된 사람, 그는 뜻밖에도 박성춘이라는 백정이 아닌가. 박성춘이 뚜벅뚜벅 단상으로 걸어가 열변을 토한다.

“이 사람은 대한에서 가장 천하고 무지 무식한 사람입니다. 그러나 충군애국(忠君愛國)의 뜻은 대충 알고 있습니다. 오늘날 나라와 인민을 이롭게 하는 길은 관과 민이 합심하여야 가능하다고 봅니다. 저 차일(遮日: 햇볕가리개)에 비유하건대 한 개의 장대로 받치면 역부족이지만 많은 장대를 합하여 받치면 그 힘이 매우 공고해집니다. 엎드려 바라건대 관과 민이 합심하여 우리 대황제의 성덕에 보답하고 국운이 만만 년 이어지도록 합시다.”

청중이 일제히 환호성을 터뜨리고 박수가 터진다. 사회 저명인사가 아닌 천민 중의 천민인 백정이 만민 앞에 우뚝 선 것 자체가 뇌성벽력이다. 청중 가운데에는 고명하신 유학자와 고관대작이며 양반들이 부지기수다. 신여성들도 있고 외국인도 있다. 지금 그들 앞에서 설교하는 이는 학력과 경력이 덕지덕지 붙은 명사가 아니라 인간 이하로 천시 받아온 존재가 아닌가? 만민평등 사상을 이처럼 잘 웅변하는 것이 어디 또 있을 것이며 봉건 신분 사회를 이처럼 세게 타격하는 일이 어디 또 있을손가?

오늘날 광화문에 운집한 집회에 ‘백정’을 세울 수 있을까? 1898년은 얼마나 시대를 앞서간 것인가. 더욱 놀라운 것은 무지막지하다고만 여겨왔던 백정의 입에서 쏟아져 나온 연설이다. 눈앞에 보이는 햇볕가리개의 비유로 경종 같은 일깨움을 주는 설법은 얼마나 훌륭한가? 오백 년 퀘퀘 묶은 공자왈 맹자왈보다 두 배 반은 낫지 않는가. 깨진 기왓장, 똥거름에 진리가 있다는 연암 박지원의 경지가 아닌가.

사실, 일찍이 백정을 예찬한 이는 장자였다. 그의 이야기이다.

춘추전국시대에 포정이라는 솜씨 좋은 백정이 있었다. 어느 날 포정이 문혜군(文惠君, 기원전 371~335)을 위해 소를 잡은 일이 있었다. 그가 소에 손을 올리고 어깨로 받치며, 발로 밟고 무릎을 굽힐 적마다 칼질하는 소리가 싹싹 쓱쓱 울려 퍼져 음악적인 가락을 이루었다. 문혜군이 그 모습을 보고 감탄하며 말하였다.

“오오, 훌륭하도다! 사람의 재주가 여기까지 미칠 수 있단 말인가. 어찌하면 기술이 이런 경지에 이를 수가 있느냐?”

그러자 포정이 칼을 내려놓고 다음과 같이 대답하였다.

“제가 좋아하는 것은 도(道)로서 이는 손끝의 재주보다 뛰어난 것입니다. 제가 처음 소를 잡을 때는 소만 보여 손을 댈 수 없었으나, 3년이 지나자 어느새 소의 온 모습은 눈에 띄지 않게 되었습니다. 요즘 저는 마음으로 소를 대하지 눈으로 보지는 않습니다. 눈의 작용이 멎으니, 정신의 자연스러운 작용만 남습니다. 그러면 천리(天理)를 따라 쇠가죽과 고기, 살과 뼈 사이의 커다란 틈새와 빈 곳에 칼을 놀리고 움직여 소의 몸이 생긴 그대로 따라갑니다. 그 기술의 미묘함은 아직 한 번도 칼질을 실수하여 살이나 뼈를 다친 적이 없습니다.…..”

중국의 포정과 조선의 박성춘이 살아난다면 오늘날 한국의 권력자들에게 하고 싶은 말이 없을까? 살과 뼈를 그만 좀 다치시오, 라고 할까? 그것이 궁금하다. 아니다. 박성춘은 어떤 삶을 살다 갔을까? 그것이 더 궁금하다. 다음으로 잇는다.

참고 자료:

노용필 등, 《개화기 사람들 1》, 2004, 어진이

신용하, 《독립협회연구》, 2006, 일조각