|

“여종인 의(義)가 끝내 일어나지 못했으니, 견딜 수 없이 참담하고 가슴이 저민다네. 그의 근면과 노고, 충성스러움과 순종함은 나라의 충신과도 견줄 만 했는데, 노고에 대한 보답을 채 하기도 전에, 갑자기 역병에 걸려 죽고 말았네. 더욱이 그녀의 시신마저도 뜻대로 염습조차 하지 못했을 터, 내 마음도 이처럼 슬픔을 잊기 어려운데, 더군다나 자네 마음은 어떻겠는가.”

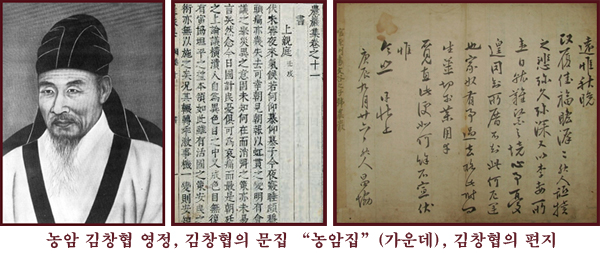

위 글은 농암(農巖) 김창협(金昌協, 1651∼1708, 조선 후기의 문신·학자)이 아우인 김창집(金昌緝)에게 보낸 편지입니다. 아우 여종의 죽음에 가슴 아파하는 것은 물론, 아우에게 편지로 위로하는 모습은 참으로 따뜻합니다. 당시 사대부가 노비를 사람으로 대우해 주는 경우는 드물었지요. 더 나아가 여종을 성적 대상으로 생각하거나 가문의 재산 일부로 여겼습니다. 성종실록에 보면 사대부가 질투심으로 자신의 여종을 처참하게 죽여 수구문 밖 왕십리에 내다버린 사건이 있을 정도입니다.

김창협은 아버지 김수항이 정쟁으로 죽자, 이후 벼슬길에 나서지 않고 문학과 학자의 길을 걸음으로써 그 이름을 높였습니다. 그는 “합당하지 않은데 먹는다면 도적에 가까운 것이고 일하지 않고 배부르게 먹는다면 버러지인 것이다.”라는 글을 밥그릇에 새겨 넣어, 밥을 먹을 때마다 경계로 삼았다고 하지요. 조선시대나 지금이나 김창협 같은 참 선비가 많아야 백성이 편하지 않을까요?