[우리문화신문=김영조 기자] 우리 고유의 민요 아리랑으로 남북 화합의 길을 여는 <제4회 강화 한반도 아리랑 축제>가 오는 12월 3일 (토) 낮 11시부터 강화북부문화센터에서 열릴 예정이다. <제4회 강화 한반도 아리랑 축제>는 유네스코 인류무형유산에 오른 아리랑을 통해 세대, 역사적 장르를 넘어 모두가 함께 공감하고 즐기는 축제다. 아리랑을 주제로 한 경연으로 다양한 지역의 아리랑과 더불어 한반도에 한민족을 이루는 이북 지역의 아리랑까지 많은 아리랑을 보존하고 신진 국악인을 발굴하고자 하는 ‘한반도 아리랑 경연대회’가 진행될 예정이다. 아리랑은 한국의 전통 민요이며 장단ㆍ박자ㆍ가사가 서로 다른 수많은 아리랑이 한국은 물론 우리 민족이 사는 세계 곳곳에 존재한다. 이렇게 굵은 맥을 전승해오고 있는 아리랑을 주제로 ‘한반도 아리랑 경연대회’를 함으로써 전통문화를 보존하고 남북 화합의 장을 마련하여 전통 아리랑의 계승발전과 창작 의욕을 고취하고 독창적인 아리랑 음악을 통한 세계화로 민족문화의 자부심을 확산시킬 것으로 전망된다. 이 축제는 강화군 북부 지역의 거점 문화시설인 ‘강화북부문화센터’에서 펼쳐지며 모든 행사는 무료로 관람할 수 있다

[우리문화신문=김영조 기자] 조선왕실 문화의 보고, 외규장각 조선의 22대 왕 정조(正祖)는 1776년 25살의 젊은 나이로 왕위에 오른 해에 규장각을 정식 국가기관으로 발족하였습니다. 규장각은 조선왕조의 왕실 도서관 겸 학술연구기관으로 출발하여 출판과 정책 연구의 기능까지 발휘한 특별한 기구입니다. 이후 1782년에 강화도 행궁(行宮)에 외규장각을 완공하여 왕실의 중요한 자료들을 옮겨서 더욱더 체계적이며 안전하게 보관하도록 하였습니다. 규장각에 보관하던 임금이 보던 어람용 의궤가 강화도로 옮겨진 것도 바로 이때입니다. 이로써 외규장각은 규장각의 분소와 같은 성격을 띠게 되어 이곳을 ‘규장외각(奎章外閣)’, 또는 ‘외규장각(外奎章閣)’이라 부르게 된 것입니다. 외규장각에는 어보(御寶, 국새), 교명(敎命, 왕비 또는 세자 등을 책봉하던 임금의 명령), 어책(御冊, 왕비를 책봉하거나, 임금과 왕비ㆍ대비ㆍ왕대비ㆍ대왕대비 등에게 존호나 시호 등을 올릴 때 그 내용을 새겨 첩으로 엮어 만든 것), 어필(御筆, 임금의 글씨), 의궤, 지도 등 왕실 관련 자료들이 집중적으로 보관되게 되었으며, 철종 연간에 파악된 외규장각 소장 도서는 약 6천 권 정도에 이르렀습니다.

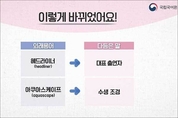

[우리문화신문=김영조 기자] 문화체육관광부(장관 박보균, 이하 문체부)와 국립국어원(원장 장소원, 이하 국어원)은 ‘헤드라이너’를 대신할 쉬운 우리말로 ‘대표 출연자’를 꼽았다. ‘헤드라이너’는 행사나 공연 등에서 가장 기대되거나 주목받는 출연자 또는 그 무리를 이르는 말이다. 또 관상어, 수초 등을 활용해 수조를 실제 바다처럼 재현한 것을 이르는 ‘아쿠아스케이프(aquascape)‘는 ’수생 조경‘으로 쓰자고 제시했다. 문체부는 ‘쉬운 우리말 쓰기 사업’의 하나로 국어원과 함께 외국어 새말 바꿈말 제공 체계를 구축해 운영하고 있다. 문체부와 국어원은 지난 11월 2일(수)에 열린 새말모임*을 통해 제안된 의견을 바탕으로 의미의 적절성과 활용성 등을 다각으로 검토해 위아 같이 제시했다. * 새말모임: 어려운 외래 용어가 널리 퍼지기 전에 일반 국민이 이해하기 쉬운 다듬은 말을 제공하기 위해 국어 유관 분야 전문가로 구성한 위원회. 문체부와 국어원은 ‘헤드라이너’처럼 어려운 말 때문에 국민이 정보에서 소외되지 않도록 ‘대표 출연자’와 같이 쉬운 말로 발 빠르게 다듬고 있다. 꼽힌 말 말고도 일반 국민이 이해하기 쉬운 다른 우리말 바꿈말이 있다면 써도 된다. 앞

[우리문화신문=김영조 기자] 오래전부터 사진계 안에서 ‘수중사진’ 하면 뒤따라오던 이름이 있었다. 김호웅. 91년 문화일보 창간과 함께 입사한 이래 내년 봄 정년을 앞둔 지금까지, 현역 사진기자이면서 30년 넘게 바다를 나들며 바닷속 풍경과 그곳의 생명들을 촬영해온 수중사진 전문가다. 누리집에 <렌즈 속 바다>라는 제목으로 수중사진을 연재하고 있는 그 ‘김호웅’이기도 하다. 이것이 밖으로 잘 알려진 김호웅이라면, 그가 ‘안나의 아빠’인 것은 잘 알려지지 않았다. 안나는 십대 때 교통사고로 엄마를 잃었고, 홀로 된 아빠의 삶을 여동생과 함께 부축한 큰 딸이었다. 미국에서 국제관계학을 전공했고, 부전공으로 성악을 할 만큼 노래를 잘했다. 그날그날의 감정을 일기처럼 그림으로 그리기를 즐겨 했다. 인종을 떠나 친구들과의 관계도 깊고 소탈했다. 많은 친구가 안나를 좋아했다. 볼리비아의 가난한 소년에게 오래도록 정기후원을 하기도 했다. 다감하면서도 다재다능한 아름다운 청년이었다. 그런 안나가 2018년 이십 오세 생일을 앞두고, 교통사고로 세상을 떠났다. 엄마 곁에 묻혔다. 이번 전시는 안나의 그림과 김호웅의 사진이 함께하는 전시다. 사진을 찍느라 딸이 태어

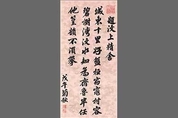

[우리문화신문=김영조 기자] “장원급제 김명육이요~!” 장원급제(壯元及第)! 과거를 치르러 모여든 숱한 경쟁자를 제치고 1등의 영예를 차지한 사람을 일컫는 말입니다. 1797년(정조 21) 음력 12월 5일, 제주에서 귤이 올라온 것을 기념하여 창덕궁 춘당대(春塘臺)에서 치러진 감제시(柑製試)의 장원은 유학(幼學, 벼슬하지 않은 선비) 김명육(金命堉)으로 정해졌습니다. 아마 김명육, 그의 입꼬리는 기쁨으로 치솟다 못해 찢어지지나 않았을까 싶습니다. 그런데 바로 다음 날, 김명육의 인생은 곤두박질쳤습니다. 그를 급제시킨 독권관(讀券官) 이병모(李秉模, 1742~1806)가 정조(正祖, 재위 1776~1800)에게 다음과 같은 차자(箚子, 간단한 상소문)를 올렸던 것입니다. “신(臣)이 김명육의 시권(試券, 시험지)을 자세히 보니 운율이 어긋나고 대구가 맞지 아니하여 일정한 격식에 크게 어긋날 뿐만 아니라, 글자체가 기울고 비뚤어져서 글씨가 괴이함에 가까웠습니다. 그런데 신은 정신이 모두 나가서 혼동한 나머지 우등으로 매겼습니다. 지금 문체를 바로잡고 필법을 바르게 하는 때를 당하여 이러한 시권은 결코 유생들에게 반시(頒示, 반포하여 보이는 일)할 수 없으니,

[우리문화신문=김영조 기자] 합이란 무엇인가? 우묵한 그릇 위에 꼭 맞는 뚜껑을 얹어 닫게 한 그릇을 가리켜 보통 ‘합(盒)’이라고 합니다. 합은 그 안에다가 무언가 바깥 공기를 자주 쐬면 안 되는 물건을 넣기 위해 만듭니다. 예컨대 먹을 거라든지, 화장품이나 장신구 같은 귀한 물건들 말이지요. 먼 옛날부터 사람들은 이런 용도의 그릇을 만들었습니다. 삼국시대 무덤에서 나오는 토기 합을 보면 둥글게도 만들고 각지게도 했는데, 모양에 따라 쓰임새가 조금씩 달랐을 것으로 여겨집니다. 사실 흙으로 합을 빚어 구워 만들기란 쉬운 일이 아닙니다. 뚜껑과 몸체를 각각 따로 만들어 구워야 하므로, 비록 가마 안에서 터지거나 주저앉지 않더라도 둘을 합쳤을 때 틈 없이 딱 들어맞기란 어렵기 때문입니다. 고려시대로 넘어오면 합의 모양새도 다채로워질 뿐만 아니라 나무에 옻칠한 것, 상감을 한 청자 등 다양한 재질로 만든 합이 확인됩니다. 아니 이전에도 분명 나무로 만든 합은 있었습니다만, 대개는 천년 넘는 세월 동안 버티지를 못한 것이겠지요. 삼국시대 고분에서 출토된 사례가 있기는 하나 매우 적습니다. 하지만 고려시대 목합(木盒)은 실물로 꽤 여럿이 확인됩니다. 최근 개최된 특별

[우리문화신문=김영조 기자] 역사문제연구소(이사장 서중석, 소장 정병욱)는 오는 11월 19일 아침 10시 30분부터 저녁 6시까지 역사문제연구소 강당 관지헌(서울시 동대문구 왕산로19라길 13)에서 2022년도 정기심포지엄 <아시아태평양 전쟁과 식민지 조선 사회>를 연다. 돌림병 유행, 경제적 상황 악화 등 여러 가지 이유로 나라는 개인을 통제해왔는데, 이러한 통제가 극대화되는 것이 전쟁이라고 할 수 있다. 따라서 역으로 전쟁 상황에서 국가의 통제를 통해 현재 국가의 통제 정도를 파악할 수 있기도 하다. 이 토론회(심포지엄)에서는 동아시아 전체에 걸쳐 물적, 인적 자원의 확보와 총동원을 위해 개인의 생활 전면에 대한 통제가 본격화된 전시체제기에 주목하고자 한다. 전쟁이라는 비상상황에서 식민권력이 조선인을 통제하는 사회를 구축해가면서, 이것이 조선인들의 삶에 미치는 영향을 인구, 법령, 각종 사회정책을 통해 살펴본다. 또한 중일전쟁과 아시아태평양전쟁을 거치며 한반도 전쟁터의 후방으로서 이전까지는 겪어보지 못한 인적ㆍ물적 자원이 징발되었다. 이러한 전쟁 때의 경험은 전쟁에 나간 군인들과 전쟁터 위주로 진행되었던 이전 시기의 전쟁 경험과 구별되는 것으

[우리문화신문=김영조 기자] 클라우드 서비스(인터넷 기반 정보 통신자원 통합ㆍ공유 서비스)는 많은 기업의 미래 성장 동력으로 떠오르고 있다. 이에, 여러 기업이 클라우드로의 전환을 진행하고 있으며, 정보통신(IT) 기업들 역시 클라우드 서비스 제공 사업을 활발하게 펼치고 있다. 클라우드의 주요한 특징과 주목 받는 이유, 그리고 클라우드 시장의 전망을 살펴본다. 흔히들 ‘플랫폼’이라 하면 기차역을 떠올리곤 한다. 기차역처럼 사람들이 모여있는 것을 플랫폼이라고 불렀기 때문이다. 요즘에 와서 플랫폼은 개방성을 풀어내고 생태계에 접목하는 출발점인 동시에 생태계 구성을 위한 운동장과 같다. 이 때문에 플랫폼이 많을수록 콘텐츠가 풍부하며 시장이 발전한다. 최근엔 플랫폼 경제라는 말이 유행하고 있다. 기차역 플랫폼이 수많은 사람과 물건이 오가는 도시의 기본 인프라인 것처럼 융복합을 핵심으로 하는 4차 산업혁명 시대에 꼭 필요한 빅데이터, 인공지능(AI) 등 핵심 인프라 생태계를 활용하는 경제를 플랫폼 경제라고 부른다. 이와 같은 플랫폼 경제를 발전시키는 데 필요한 건 무엇일까? 여러 가지가 있겠지만 ‘클라우드 플랫폼’이 그 첫 손에 꼽힌다. 클라우드는 정보통신 시스템을

[우리문화신문=김영조 기자] 국가무형문화재 제30호 가곡 이수자인 이아름이 오랜만에 공연에 나선다. ‘시간과 음악’이라는 뜻의 ‘시-시(時-詩)’라는 이름으로 올려지는 이 공연은 11월 15일 저녁 5시에 서울 도봉구에 있는 ‘평화문화진지’에서 볼 수 있다. 여기에 황신혜밴드, 팔도보부상 단원인 허동혁이 사운드디자인을 맡아 더욱 기대를 높였다. 아울러 조금이라도 더 많은 사람에게 공연의 메시지를 전달하자는 취지로 전석 무료로 열린다. ‘시-시(時-詩)’라는 공연 제목을 생각한 계기에 대해 공연을 기획한 이아름은 “빠른 속도에 적응하지 못하면 불안감을 조성하는 사회에서 느린 음악을 들을 때 시계를 보는 사람이 왜 많은지 조금은 이해가 됐다.”라며 “느림이 인생의 특권이라는 의미를 부여하고, 속도의 결정권이 스스로에 있다는 의미를 담았다”라고 말했다. 또 그는 “창작의 중요성이 커지는 요즘 시대, 전통가곡ㆍ가사ㆍ시조의 여러 모습을 보여드리고 싶었다.”라고 말하며, “음악을 들으면서 사색하거나, 예술가를 관찰하는 시간을 보내거나, 자유롭게 영감을 받아 가는 '느림의 특권'을 누리는 시간이 되기를 바란다.”라고 당부했다. 이아름은 서울대학교 국악과를 졸업한 뒤 2장

[우리문화신문=김영조 기자] 세계 으뜸글자 한글은 조형에서도 과학적인 창제 방식이 드러난다. 신비로움을 담고 있는 한글의 조형성을 예술로 살려내려는 작업이 시도되고 있다. 여기 “한글 엽서 디자인”은, 서울여대 시각디자인과 한재준 교수가 진행하는 활자꼴을 만들거나 다루는 기초 디자인 과정에서 이끌어낸 학생들의 두 번째 결과물이다. 이 실습 과정은, 수년 전부터 ‘한글디자인’ 또는 ‘타이포그래피’ 과목의 기초 실습 과정에서 진행해 왔는데 ‘헬로(hello)’ 대신 ‘안녕’ 또는 ‘안녕하세요’를 디자인해서 한국어와 한글의 아름다움을 널리 알려보자는 뜻으로 시작했다. 특히 2년 전부터는 코로나19의 여파로 시작된 온라인 실습을 더욱 알차게 준비하여 그 결과를 누리소통망(sns)으로 널리 알리는 중이다. 출발은 “안녕하세요”로 시작하지만, 점차 학생들 스스로 다양한 글귀도 끌어내고, 자유롭게 표현해 간다는 계획이다. 누리소통망에서 “#헬로안녕하세요”, “#hello안녕하세요swu”, "한글예술" 등으로 검색하면 더 많은 작품을 감상할 수 있다(편집자말)