[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄비 꽃비 - 문현수 아침에 잠시 비를 맞으며 걷다보니 봄비가 무거운지 꽃잎들이 바닥에 내려와 봄비와 어울려 나부끼니 봄비가 온 것인지 꽃비가 온 것인지 거리에는 아름다운 연분홍 꽃잎들이 길을 수놓고 꽃잎 하나라도 덜 밟으려고 이리저리 피하지만 그래도 내 발 밑에 숨는구나 어제, 오늘 비가 줄기차게 온다. 일부 지방은 장대비가 내린다고 하고 남해에는 260.5mm나 왔다는 소식이다. 그런데 비가 많이 올 때 기상청은 ’호우주의보‘라는 말을 쓰지만, 《조선왕조실록》에서 “호우(豪雨)”를 찾아보면 《순종부록》 1925년 7월 20일 기록에야 처음이자 마지막으로 나올 뿐이다. 그런데 이 《순종부록》은 일본인들의 간여하거나 쓴 것이기 때문에 크게 왜곡되었을 가능성이 크다. 그뿐만이 아니라 한자 “豪(호)”는 호걸이란 긍정적인 뜻이 있지만, 큰비가 사람들에게 호인이나 귀인같이 좋은 손님일 수는 없다. 그 때문에 《조선왕조실록》 통틀어 《순종부록》에 단 한 번 나오는 이 “호우(豪雨)”는 분명히 우리가 쓰던 우리말이 아니라고 봐야 한다. 대신 “대우(大雨)”를 《조선왕조실록》에서 찾아보면 무려 960번이나 등장한다. 따라서

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 《선조실록》 선조 25년(1592년) 5월 3일 치 기록에 보면 “경성이 함락되자 도검찰사 이양원 등이 도망한다.”라는 내용이 있습니다. 뒷부분에 보면 “이때 궁궐은 모두 불탔으므로 왜적 대장 평수가(平秀家)는 무리를 이끌고 종묘(宗廟)로 들어갔는데 밤마다 신병(神兵)이 나타나 공격하는 바람에 적들은 놀라서 서로 칼로 치다가 시력을 잃은 자가 많았고 죽은 자도 많았었다. 그래서 평수가는 할 수 없이 남별궁(南別宮, 소공동에 있던 태종의 딸 경정공주가 살던 궁)으로 옮겼다.”란 기록이 보입니다. <종묘>는 조선시대 역대 임금과 왕비, 그리고 추존왕과 왕비의 신주를 봉안한 사당으로 국보로 지정되었습니다. 《주례(周禮)》와 《예기(禮記)》에 보면 ‘우사직 좌종묘(右社稷左宗廟)’라 하고, <제의(祭儀)>에는 ‘좌묘우사(左廟右社)’라 하여, 임금이 도성을 건설할 때 궁궐 왼쪽엔 종묘를, 오른쪽엔 사직단을 세워야 했습니다. 따라서 종묘는 사직과 함께 나라의 뿌리였습니다. 그래서 종묘에서 지내는 ‘종묘대제(宗廟大祭)’는 국조오례의(國朝五禮儀)에 포함된 의례로, 임금이 직접 거행하는 가장 규모가 크고 종요로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 나는 지난 4월 27일 <절창Ⅰ>을 보고 <김준수ㆍ유태평양의 찰떡 호흡, 객석이 자지러지다>를 올린 바 있다. 이어서 어제 5월 2일 저녁 7시 30분엔 역시 국립극장 달오름극장에서 <절창Ⅱ> 소리꾼 민은경ㆍ이소연의 공연이 열렸다. 역시 <절창Ⅰ>를 보고 소문이 난 덕분인지 아니면 민은경ㆍ이소연 소리꾼의 인기 덕인지 객석은 빈자리를 찾아볼 수 없을 만큼 성황이었다. 지난 공연 <절창Ⅰ>은 김준수ㆍ유태평양 소리꾼이 같은 ‘수궁가’를 차진 호흡으로 서로 넘나들어 관객들의 큰 호응을 받았는데 이번엔 민은경ㆍ이소연 소리꾼이 각자의 주 전공인 ‘춘향가’와 ‘적벽가’를 중심으로 서로의 소리를 넘나들며 연극적 재담의 묘미를 살린 입체창과 역할극을 선보인다고 해서 역시 큰 기대를 모았다. 특히 서로 다른 주제를 가진 ‘적벽가’와 ’춘향가‘를 두 소리꾼은 어떻게 엮을 것인가? 그동안 ‘적벽가’ 하면 영웅 이야기에 중심을 둔 소리로만 우리가 알아 왔지만, 이번 소리는 원전 소설과 달리 군사들의 고통을 노래한다는 점에 주목, 전쟁의 참혹함을 들여다본다. 특히 우리 겨레에겐 6·25

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “전(前) 판서 김만중이 남해(南海)의 유배지에서 세상을 떴는데, 나이는 56살이었다. 사람됨이 청렴하게 행동하고 마음이 온화했으며 효성과 우애가 매우 돈독했다. 벼슬을 하면서는 언론이 강직하여 선(善)이 위축되고 악(惡)이 신장하게 될 때마다 더욱 정직이 드러나 청렴함이 다른 사람들보다 뛰어났고, 벼슬이 높은 품계(品階)에 이르렀지만 가난하고 검소함이 유생(儒生)과 같았다. 왕비(王妃)의 근친(近親)이었기 때문에 더욱 스스로 겸손하고 경계하여 권세있는 요로(要路)를 피하여 멀리했고, 양전(兩銓) 곧 이조판서와 병조판서 그리고 대제학을 극구 사양하고 제수받지 않으므로, 세상에서 이를 대단하게 여겼었다.” 이는 《숙종실록》 숙종 18년(1692년) 4월 30일 기록으로 서포(西浦) 김만중(金萬重, 1637~ 1692)의 졸기입니다. 김만중은 우리 고전소설의 으뜸이라 평가됨과 동시에 동아시아 고전소설의 절정이라고도 하는 《구운몽(九雲夢)》, 《금오신화(金鰲新話)》, 《운영전(雲英傳)》 등을 쓴 작가입니다. 특히 《구운몽》이 세상에 나오자 사대부가 여성들에게 인기가 있었던 것은 물론이고 임금 영조 또한 신하들과의 대화

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 詠井中月(영정중월) 우물 속 달을 읊다 - 이규보 산승이 달빛을 탐하여 병 속에 물과 함께 길어 담았네 절에 다다르면 응당 깨달으리라 병 기울이면 달 또한 텅 빈다는 것을 고려 무신정권 때 문신이었던 이규보(李奎報, 1168~1241)는 《동국이상국집(東國李相國集)》, 《국선생전(麴先生傳), 《백운소설(白雲小說)》 등을 남긴 문장가였다. 특히 《동국이상국집(東國李相國集)》에 있는 영웅서사시 동명왕편(東明王篇)은 고구려의 시조 동명왕을 우리 겨레의 영웅으로 내세운 작품으로 유명하며, 국란의 와중에 고통을 겪는 농민들의 삶에도 주목, 여러 편의 시를 남겼다. 하지만, 그는 최씨 무신정권에 부역한 사람이라는 혹평도 있다. 그는 자기의 한시 <詠井中月(영정중월)> 곧 '우물 속 달을 읊다'에서 “산승이 달빛을 탐하여 / 병 속에 물과 함께 길어 담았네”라고 노래한다. 그러면서 “절에 다다르면 당 깨달으리라 / 병 기울이면 달 또한 텅 빈다는 것을”이라고 썼다. 법당의 주련으로 많이 쓰는 게송(偈頌, 부처의 공덕을 찬미하는 노래) 가운데 ‘千江有水千江月(천강유수천강월)’이라는 것이 있는데 이는 일천이나 되는 강에

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 범피중류 둥덩둥덩 떠나간다 망망한 창해이며 탕탕한 물결이로구나 백빈주 갈매기는 홍요안으로 날아들고 삼강의 기러기는 한수로만 돌아든다 판소리 <수궁가>의 백미로 꼽히는 ‘범피중류’를 유태평양이 혼신을 다해 소리한다. 어제 4월 27일 저녁 7시 30분 국립극장 달오름극장에서는 김준수ㆍ유태평양의 국립창극단 <절창Ⅰ> 공연이 열렸다. 객석에 빈자리를 찾아볼 수 없을 만큼 귀명창들은 달오름극장을 꽉 메웠다. 젊은 소리꾼의 참신한 소리판을 표방한 국립창극단 기획 시리즈인데다 요즘 소리판을 들었다 놨다 하는 김준수ㆍ유태평양의 공연이기에 사람들의 큰 관심을 끌은 모양이다. 28일(금요일) 공연은 일찍 매진될 정도였다는 국립극장 관계자의 전언이다. 전통의 판소리 무대를 생각하던 사람들은 이 공연에 깜짝 놀란다. 소리ㆍ아니리ㆍ발림을 적절히 섞어 고수의 반주에 맞춰 홀로 소리를 하던 모습이 아니기에 말이다. 두 소리꾼이 역할에 따라 소리를 나눠 부르는 분창(分唱)만이 아니라 판소리 장단에 맞춰 가사를 주고받는 등 입체창의 다양한 방식으로 합을 맞춘다. 입담 좋기로 소문난 두 소리꾼의 재담, 창극 배우로서 쌓아온

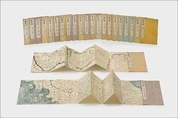

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국외소재문화재재단은 일본에서 환수한 <대동여지도(大東輿地圖)>를 지난달 30일 언론에 공개했습니다. 이번에 환수된 <대동여지도>는 1864년 제작된 목판본에 가필, 색칠하고 <동여도>에 기술되어 있는 지리정보를 필사(筆寫)해 더한 것으로, <동여도>와 <대동여지도>가 하나의 지도에 담겨 있어서 목판본인 <대동여지도>의 한계를 <동여도>의 주기 내용을 필사해 보완한 처음 사례로 확인됩니다. <동여도>는 김정호가 <대동여지도>의 저본(底本)으로 삼았던 것으로 볼 수 있는 조선전도로, 조선시대의 교통로와 군사시설 등의 지리정보와 약 18,000여 개에 달하는 지명이 실려 있는 채색 필사본입니다. 이에 반해 <대동여지도>는 목판으로 새겨야 하는 한계 때문에 많은 지명과 주기(註記)가 생략되어 있지요. 이번에 환수된 <대동여지도>에서 무엇보다도 가장 주목할 것은 <동여도>의 주기 내용이 대부분 필사되어 상세한 지리정보를 제공하고 있다는 점이지요. 예를 들어, 백두산 일대가 묘사된 제2첩의 경우 &

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “오로지 뭉치면 살고 길이 열릴 것이요, 흩어지면 멸망이 기다리고 있을 뿐이다.” 이는 1919년, 임시의정원 초대 의장으로 상해임시정부의 정신적 지주 역할을 하면서 나라 밖 독립운동을 이끄신 이동녕 선생이 하신 말씀입니다. 선생은 1919년 4월 대한민국 임시의정원 초대 의장에 선출되어 첫 회의를 주재하면서 나라 이름을 ‘대한민국’으로 결정하고 이어 정부의 관제와 국무총리 그리고 각 구성원을 뽑았습니다. 또 헌법으로 <대한민국임시헌장>을 제정ㆍ통과시켰으며, 임시의정원 의장으로 대한민국임시정부 수립을 나라 안팎에 선포함으로써 한국 역사상 첫 민주공화제 정부 수립을 이끌었지요. 선생은 이후로도 대한민국임시정부와 고난을 함께하며 나라 밖 독립운동을 끌어나가는데 온 몸을 던졌습니다. 선생은 또 1939년 10월 25일 국무회의에서 주석으로 다시 선출되어 임시정부와 임시의정원의 체제를 확대ㆍ강화하고 일제에 대항할 무장 세력으로 한국광복군 창설을 추진하다가 1940년 3월 13일 치장에서 지병이었던 폐렴으로 72살을 나이에 세상을 떴습니다. 임시정부는 치장 산기슭에 터를 마련하고 국장(國葬)으로 장례를 치렀지요.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 시 - 나태주 마당을 쓸었습니다 지구 한 모퉁이가 깨끗해졌습니다 꽃 한 송이 피었습니다 지구 한 모퉁이가 아름다워졌습니다 마음속에 시 하나 싹텄습니다 지구 한 모퉁이가 밝아졌습니다 나는 지금 그대를 사랑합니다 지구 한 모퉁이가 더욱 깨끗해지고 아름다워졌습니다. 오늘 4월 22일은 지구의 환경을 보호하자는 취지로 1970년 4월 22일 미국 전역에서 지구의 날 행사가 펼쳐지면서 기념일로 자리를 잡게 된 세계 기념일이다. 1990년부터는 전 세계에서 지구의 날을 기념하기 시작했으며, 2016년 지구의 날에는 지구온난화를 방지하기 위한 기후협약인 파리 협정 서명식이 열렸다. 지구의 날은 국제연합(UN) 기념일(6월 5일)과는 달리 환경운동가를 비롯해 시민, 각 지역단체, 각급 학교 학생 등이 자발적으로 참여하는 민간 주도 행사다. 지난해 7월 14일 <우리문화신문>에 올린 이상훈 전 수원대 교수의 글 ‘환경윤리, 모든 생명체는 공생해야!’라는 글에는 “지구온난화 같은 환경위기에서 지구를 구하고, 지구생태계의 파괴를 막으며, 사람이 자연과 조화를 이루며 행복하게 살 수 있는 근거를 제공하는 사상이 동학사상이다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “갓 올린 잎새를 달고 별 바라보던 가지 끝에 곡우(穀雨) 나리시면..... 겨우내 할퀴던 바람이 첫사랑의 숨결처럼 달콤하고 별빛 부서지던 잎새, 촉촉한 입술을 반긴다. 곡우 발길 아래서 부정한 사람은 악귀를 몰아내고 볍씨를 담그는 농부의 손은 조심스럽다.” 홍순천 시인의 시 ‘곡우(穀雨)’ 일부입니다. 내일은 24절기의 여섯째로 봄의 마지막 절기 ‘곡우(穀雨)’지요 “곡우(穀雨)는 봄비(春雨)가 내려 백곡(百穀)을 기름지게 한다.”라고 하여 붙여진 말인데 곡우 무렵이면 못자리를 마련하기 시작하여 본격적으로 농사철로 접어듭니다. “곡우에 모든 곡물들이 잠을 깬다.”, “곡우에 가물면 땅이 석자가 마른다.”와 같은 농사와 관련한 다양한 속담이 전합니다. 시골에서는 못자리할 볍씨 담그기 따위로 바쁠 때인데 볍씨 담그기 전날은 부정 탈까 봐 부부가 잠자리도 하지 않습니다. 또 곡우 무렵엔 나무에 물이 많이 오르는 때인데 이때 사람들은 곡우물을 마십니다. 곡우물은 주로 산 다래, 자작나무, 박달나무 따위에 상처 내서 흘러내리는 수액인데 몸에 곡우물이 좋다고 해서 예전부터 전라도, 경상도, 강원도에서는 깊은 산 속으로 곡우