[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 얼마 전 텔레비전에서는 고등학교 야구 중계가 있었습니다. 그런데 이때 선수들이 입고 나온 운동복에는 학교 이름이 모두 한자로 쓰였습니다. 운동복에 학교 이름을 쓰는 것은 자기의 학교를 자랑스럽게 생각하고 알리려는 뜻일 텐데 굳이 한자로 쓰는 것은 무슨 까닭일까요? 한자를 모르는 사람은 자기 학교의 이름을 몰라도 되는지 묻고 싶습니다. 자료를 찾으려고 1960년 치 조선일보를 보니 온통 한자투성이였습니다. 신문 이름은 물론 1면 머리기사부터 정치, 사회면은 물론 광고면까지 우리나라 신문이라고 하지 못할 만큼 한자가 대부분을 차지하고 있었지요. 특히 광고면의 영화광고도 물론 한자로 도배되었습니다. 예를 들어 “情熱的인 長時間킷스나 가벼운킷스를 不問하고 입과 입이 交錯된 것을 1回로 셈함. 主役킷스와 助演陣킷스를 모두 셈해야 됨.”이라고 되어 있었는데 그때로 다시 돌아가고 싶은 것인지요? 일제강점기 때 조선어학회 사건으로 4년 동안이나 옥고를 치르시고 광복 뒤 문교부(지금의 교육부) 편수국장에 두 차례 지내시면서 각종 교과서에 한글만으로 가로쓰는 체재를 확립한 외솔 최현배 선생은 일제강점기 한 음식점의 금서집(錦書集,

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 곡우 단비 - 김용화 하늘이 때를 알아 비를 내리십니다 달팽이는 긴 뿔대를 세우고 가재는 바위를 굴리며 청개구리는 연잎 위에 알몸으로 무릎을 꿇고 물새는 수면을 차고 날며 잉어는 못 위로 뛰어올라 농부는 땅에 엎드려 온몸으로, 오시는 비를 마중합니다 며칠 뒤면(4월 20일) 24절기의 여섯째로 봄비[雨]가 내려 백곡[穀]을 기름지게 한다는 <곡우(穀雨)>다. 이 무렵부터 못자리를 마련하는 일부터 본격적으로 농사철이 시작되는데 그래서 “곡우에 모든 곡물이 잠을 깬다.”, “곡우에 가물면 땅이 석 자가 마른다.”, “곡우가 넘어야 조기가 운다.” 같은 농사와 관련한 다양한 속담이 전해온다. 논농사를 짓는 농부들은 곡우 때가 되면 농사 준비에 바쁘다. 이제 못자리에 뿌릴 볍씨 소독도 해야 하고 못자리를 만들어 볍씨도 뿌려야 한다. 한해 농사가 시작되는 것이다. 이제 농촌도 기계화가 되어 쉽게 농사를 쉽게 짓는 때가 되었지만, 예전엔 천수답(天水畓) 곧 천둥지기는 비가 와야만 농사를 지을 수 있었는데 오죽했으면 백곡을 기름지게 하는 비라고 했을까? 모심을 때까지 비가 오지 않으면 임금까지 나서서 기우제를 지내야

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국립극장(극장장 박인건) 전속단체 국립창극단은 젊은 소리꾼의 참신한 소리판을 표방한 ‘절창’ 시리즈를 4월 27일(목)부터 5월 7일(일)까지 달오름극장에서 공연한다. <절창Ⅰ>(4.27~28)과 <절창Ⅱ>(5.2~3), <절창Ⅲ>(5.6~7)까지 모두 세 편이 각각 2회씩 이어진다. 아주 뛰어난 소리를 뜻하는 ‘절창(絶唱)’은 국립창극단이 이 시대 젊은 소리꾼의 진면목에 주목해 2021년 시작한 기획 시리즈다. 참신한 구성과 현대적인 무대를 바탕으로 소리꾼들이 자신의 기량을 펼치며 관객과 더욱 친밀하게 교감하는 새로운 형태의 판소리 공연이다. <절창Ⅰ>과 <절창Ⅱ>는 언론과 평단으로부터 “판소리가 그 자체로 참신할 수 있음을 증명했다”, “판소리와 창극이 지닌 장점을 두루 살린 새로운 형식” 등 호평을 받았다. 뜨거운 호응에 힘입어 국립창극단은 이번 시즌 두 편의 레퍼토리에 이어 신작까지 차례로 감상할 수 있는 시간을 마련했다. 특히, 신작 <절창Ⅲ>에서는 국립창극단 단원뿐 아니라, 독립적으로 활동하는 소리꾼으로까지 출연진을 확장한 점이 눈에 띈다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 서울 용산의 국립중앙박물관에는 조선시대에 여자들이 입었던 예복인 당의가 소장돼 있습니다. 저고리 위에 덧입었었던 당의는 색에 따라 연두ㆍ자주ㆍ남색ㆍ백색 당의 등으로 나눌 수 있으며, 가장 많이 입은 것은 연두당의입니다. 당의에는 보통 겉감을 녹색으로 하고 안감은 붉은빛으로 합니다. 여름에는 당의 속에 슬쩍 비치는 저고리와 치마의 사각거림, 겨울에는 초록 비단에 화려한 금박무늬가 돋보이지요. 여름에 입는 홑당의는 당적삼ㆍ당한삼이라고도 합니다. 당의의 특징은 한복의 곡선미를 강조한 데 있으며 길이는 무릎까지 오고 소매가 좁았습니다. 앞뒤 길이는 저고리 길이의 약 3배 정도가 되며 겨드랑이 아래부터 양옆이 트이고, 맨 아랫부분인 도련이 아름다운 곡선을 이룹니다. 고름은 자주색으로 왼쪽 코깃에 2장을 겹쳐 달고 오른쪽에 짧은 고름을 1장 달지요. 당의는 조선시대 여성 예복의 하나로 왕실에서는 크고 작은 예식과 윗분한테 문안할 때 입었을 뿐만 아니라, 재료와 꾸밈, 구성에 차이를 두어 상궁과 내인(內人)들도 예복으로 입었습니다. 또 양반집 부인들은 입궐할 때 예복으로, 일반인들은 혼례복으로 입기도 하였지요. 당의를 혼례복으

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 깊이 있는 예인들의 국악 선율을 전하는 국립국악원(원장 김영운) 기획공연 ‘일이관지’의 4월 무대에 국립국악원 연주단의 음악을 이끄는 중견 단원 8명이 오는 4월 18일(화)부터 27일(목)까지 저녁 7시 30분, 풍류사랑방에서 모두 6회에 걸쳐 차례로 무대에 오른다. 이번 공연은 연중 국악의 장르별 기획공연으로 선보이는 ‘일이관지(一以貫之)’의 무대로 지난 3월에는 기악 분야 명인들의 진한 여운이 남는 깊이 있는 무대를 선보였고, 오는 4월에는 국립국악원 소속 뛰어난 중견 예인들의 노련미와 진중함을 담은 무대로 마련했다. 20년 이상 재직하면서 음악이라는 예술영역의 높은 경지에 다다른 예술가들을 조명하기 위해 기획한 밀도 높은 공연이다. 특히 이번 공연은 그간 각자가 속한 연주단체의 영역을 벗어나 각 연주자의 숨은 음악적 빛깔을 만날 수 있는 무대다. 정악단, 창작악단 연주자가 민속음악을 연주하기도 하고 민속악단 연주자가 정악을 연주하기도 하는 ‘담장을 넘어간 음악’으로 무르익은 예술성과 기량을 자유롭게 펼쳐내는 무대가 될 것으로 기대된다. 민속악에 생명력을 불어넣는 재능의 손을 가진 연주자 ‘원완철’ 음유시인과

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국립국악원 예악당에서 4월 6일( 저녁 7시 30분 백제음악 ‘수제천’을 들었습니다. 국립국악원 정악단은 올해 정기공연으로 가곡 ‘태평가’, ‘영산회상’, ‘해령(解令)’과 함께 <정악사색(正樂四色)>을 선보인 것입니다. 특이 이 가운데 더욱 관심을 끈 것은 ‘수제천(壽齊天)’이었는데 이 음악은 서양 악기의 박자를 측정하는 메트로놈이란 기계로도 측정하기조차 힘들어 인간의 일상적인 감각을 크게 초월해 있다는 음악이지요. ‘수제천(壽齊天)’은 ‘빗가락정읍’이라고도 부르는 백제 노래 ‘정읍사’인데 조선 중기 이후 노래는 없어지고 관악 합주 형태로 남아 있는 음악입니다. 이날 공연에서 ‘수제천’을 듣는 내내 귀에 잘 들어오는 것은 주선율 피리 소리였습니다. 그 작은 악기들에서 들려오는 ‘앵앵앵’하는 소리는 예악당을 꽉 메우고 남는 것은 물론 공연이 끝난 뒤에도 그 잔향이 오래도록 남았지요. 모든 국악에 반주악기로 쓰이는 장구는 단 한 대로도 ‘수제천’에서 전혀 위축됨이 없이 담백한 소리를 내 강력한 인상을 주었습니다. 그런데 그렇게 느려터진 음악에도 아무도 긴장을 늦추는 청중은 없었지요. 다만, 음악의 끝을 알

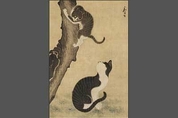

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄은 고양이로소이다 - 이장희 꽃가루와 같이 부드러운 고양이의 털에 고운 봄의 향기가 어리우도다 금방울과 같이 호동그란 고양이의 눈에 미친 봄의 불길이 흐르도다 고요히 다물은 고양이의 입술에 포근한 봄 졸음이 떠돌아라 날카롭게 쭉 뻗은 고양이의 수염에 푸른 봄의 생기가 뛰놀아라 조선후기 현감을 지낸 화원으로 화재 변상벽(卞相璧)이란 사람이 있었는데 그는 영모(翎毛, 새와 동물을 소재로 한 그림), 동물, 인물초상을 잘 그렸다. 1850년 무렵에 나온 편저자를 모르는 《진휘속고(震彙續攷)》라는 책에 따르면 “화재는 고양이를 잘 그려서 별명이 ‘변고양이’였다. 초상화 솜씨가 대단해서 당대의 국수(國手)라고 일컬었다. 그가 그린 초상화는 백(百)을 넘게 헤아린다.”라는 내용이 있을 정도다. 특히 변상벽의 대표작 <참새와 고양이(묘작도, 猫雀圖)>는 한 마리의 고양이가 참새를 쫓아 나무 위에 올라가 나무 아래에 있는 동무를 내려다보는 그림으로 고양이의 털을 잔 붓질로 일일이 꼼꼼하게 묘사한 영모화다. 이 그림은 봄기운이 물씬 나지만 사실은 그림을 선물한 사람의 축원이 담겨 있다. 고양이 ‘묘(猫)’와 70살 노

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “바다 한 가운데 구형의 검은 배가 한 척 떠 있다. 그 배는 하나의 세상이다. 그곳에 사는 사람들은 한 번도 가보지 못한 유토피아 ‘뭍’을 그리며 긴 시간 표류 생활을 이어가고 있다. 허나 그들 모두가 조금씩 뭍에 대한 열망을 잊을 정도로 힘든 나날을 마주한다. 빵을 하나 훔친 죄로 19년 감옥 생활을 하는 장씨, 미혼모라는 이유로 일자리를 잃은 미영, 장래에 대한 계획보다 혁명의 바리케이드를 세우는 청년 백군과 거리를 떠돌며 물건을 팔아 하루하루 버텨가는 아이 가열찬까지.” <구구선 사람들>의 줄거리는 이렇게 시작한다. 어제 4월 7일(금) 저녁 7시 서울 종로5가 두산아트센터 '스페이스111‘ 에서는 <판소리 레미제라블 – 구구선 사람들> 공연이 열렸다. 이 공연은 창작판소리로 내놓고 있지만 단순한 창작판소리가 아니라 완창판소리 형태를 띤 뮤지컬이다. 그만큼 구성도 어렵고 풀어나가기가 여간 힘든 게 아님은 충분히 짐작하고도 남는다. 기자는 예전에, 이미 8시간 30분가량이 걸린 대전시무형문화재 판소리 보유자 고향님 명창의 동초제 춘향가를 취재한 적이 있었고, 임진택 명창의 여러 창작판소리

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 메트로놈으로 측정하기조차 힘들어 인간의 일상적인 감각을 크게 초월해 있다는 음악, 처음 듣는 사람들은 곡의 느린 속도에 우선 놀라게 된다는 것이 ‘수제천’이다. 프랑스 파리 사람들은 이 음악에 기립박수를 쳤다는데 정작 한국인들은 그 이름조차도 들어보지 못했다는 ‘수제천’을 2023년 봄밤에 들을 수 있었다. 국립국악원(원장 김영운)은 정악단(예술감독대행 이건회)의 올해 정기공연으로 어제 4월 6일(목) 저녁 7시 30분, 국립국악원 예악당에서 전 국립국악원 연구실장 송지원의 해설로 <정악사색(正樂四色ㆍ思索)>을 선보였다. 국립국악원 정악단은 우리 선조들의 철학과 이념이 담긴 ‘바른 음악’인 정악(正樂)의 멋을 관객들에게 전하기 위해 정악의 백미로 꼽히는 대표작품을 공연한 것이다. 웅장하고 화려한 가락으로 나라 밖에서도 천상의 소리와 같다는 평을 받은 궁중음악 ‘수제천’, 남녀가 함께 부르는 유일한 이중창인 가곡 ‘태평가’, 선비들의 풍류음악 ‘영산회상’, 화사하고 흥청거리는 듯한 느낌을 주는 ‘해령’ 등 모두 4곡을 구성하였다. 맨 먼저 연주한 ‘수제천(壽齊天)’은 “빗가락정읍”이라고도 부르는 노래 정읍

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 다섯째 ‘청명(淸明)입니다. 청명은 하늘이 차츰 맑아진다는 뜻을 지녔습니다. 그런데 하루 차이인 내일은 명절의 하나로 지냈던 ’한식(寒食)‘입니다. 이 ’청명‘과 ’한식‘은 하루 전날이거나 같은 날이어서 “청명에 죽으나 한식에 죽으나”라는 속담이 있습니다. 《동국세시기(東國歲時記)》 청명조(淸明條)에 보면, 이날 버드나무와 느릅나무를 비벼 새 불을 일으켜 임금에게 바치는데 이를 “사화(賜火)”라 하며, 임금은 이 불을 문무백관과 360 고을의 수령에게 나누어줍니다. 수령들은 한식날에 다시 이 불을 백성에게 나누어주는데, 묵은 불을 끄고 새 불을 기다리는 동안 밥을 지을 수 없어 찬밥을 먹는다고 해서 한식(寒食)이라고 하지요. 청명 무렵에는 논밭의 흙을 고르는 가래질을 시작하는데, 이것은 논농사의 준비 작업으로 봄밭갈이가 시작되는 것입니다. 이때는 가래질 말고도 논밭둑 다지기, 보리밭 매기, 푸성귀 씨앗 뿌리기 같은 일들을 하느라 일손 구하기가 힘들지요. 이날 제주도에서는 청명이나 한식은 땅에 있는 신들이 하늘로 올라간 날이어서 특별히 택일(擇日)하지 않고도 산소를 돌보거나 이장(移葬)을 해도 좋다