[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 장 날 - 김미숙 읍내 오일장 서는 날 새벽밥 지어 놓고 십 리 길 나선 엄마 맨몸으로도 오르기 힘든 용바우재 넘어간다 이리저리 해종일 보내다가 산그림자 길게 내려오면 엄마는 보따리 이고 지고 험준한 고갯길 넘느라 작은 키가 더 작아진다 바다가 없는 산골 마을 저녁 밥상에 노릇노릇 구워 놓은 고등어 한 마리에 여섯 식구 얼굴들이 달빛처럼 환해진다 우리나라에 상설시장이 들어서기 이전 온 나라 곳곳에는 닷새마다 ‘오일장’이라는 장이 열렸다. 인천 강화군에 에 ‘강화풍물시장(매 2, 7일)’이 서고, 경기 화성에 발안만세시장(매 5, 10일), 강원도 정선 ‘정선아리랑시장(매 2, 7일), 전남 순천 ‘웃장(매 5, 10일), 경남 함야 ’함양토종약초시장(매 5, 10일) 등이 현재도 열리고 있다. 위키백과에 따르면 영조 때 펴낸 《동국문헌비고》에서는 1770년대 당시의 전국 장시의 수를 1,064개로 헤아리고 있고, 19세기의 《만기요람》에서는 1,057개로 파악하고 있다고 한다. 오늘날에도 지방 곳곳에서 오일장이 운영 중인데 김동리 《역마》의 배경이 된 화개장이나, 《메밀꽃 필 무렵》의 배경이 된 봉평장 등은 소설

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 문화재청은 우리나라에서 가장 오래된 신라시대 목조불상인 「합천 해인사 법보전 목조비로자나불좌상과 복장유물」 그리고 「합천 해인사 대적광전 목조비로자나불좌상과 복장유물」을 국가지정문화재(국보)로 지정하였습니다. 이 두 불상이 조성될 때는 모두 통일신라 9세기 후반으로 추정된다고 하지요. 이는 해인사가 802년 창건된 점에 비추어 볼 때, 법보전과 대적광전 비로자나불상이 해인사 창건 시기와 머지않은 시점에 조성되었으며, 우리나라에 현존하는 가장 오래된 목조불상임을 말해 줍니다. 해인사 법보전과 대적광전 목조비로자나불좌상은 작품의 완성도 측면에서도 뛰어난 조각기법을 보여주지요. 비로자나 부처의 수인(手印, 두 손의 손가락 모양)인 지권인(智拳印, 두 손을 가슴까지 들어 올린 뒤 왼쪽 집계손가락을 펴 세워서 위쪽 오른손 주먹 속에 넣은 모습. 이 수인은 불법으로 중생을 구제한다는 의미가 있음)을 하고 한쪽 어깨를 드러낸 옷차림, 둥근 얼굴과 당당한 신체표현, 신체를 자연스럽게 감싼 옷 주름 등은 9세기 석굴암 불상을 연상시킬 정도로 조각의 완성도가 높다는 평가입니다. 복장유물도 한국불교사, 미술사적 값어치가 매우 높습니다

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 한국문화재재단(이사장 최영창)은 서울 삼성동 한국문화의집KOUS에서 11월 한 달 동안 매주 화요일마다 ‘예인열전’, ‘팔일’ 등 전통 공연을 선보인다. 피리의 정수를 만나다. ‘예인열전(藝人列傳)- 최경만의 피리 소리 스치고’ 2011년부터 이어진 한국문화의집KOUS 의 기획공연 ‘예인열전’ 시리즈는 우리가 알아야 할 이 시대 예인의 삶을 집중 조명하는 전통 가무악 공연이다. 지난 4월 평안남도 무형문화재 평난 수건춤 보유자 한순서 명인의 뒤를 이어 오는 1일에는 서울특별시 무형문화재 삼현육각* 보유자 최경만 명인의 삶과 피리의 세계를 들여다본다. *삼현육각(三絃六角): 해금, 젓대, 피리, 북, 장고 등으로 구성된 국악에서 널리 쓰이는 악기 편성법 최경만 명인은 피리의 대가 지영희 명인의 수제자로, 국립국악원 민속악단의 악장으로 재임하던 당시 대풍류* 전곡을 재구성하여 호평받기도 했다. 특히 대령산과 같이 느리고 장단이 불규칙해 전승이 끊길 뻔한 악곡을 지영희 편 《민속음악연구집》을 참고하면서 재현하였고, 서울 경기의 대풍류 원가락이나 푸살**, 굿풍류***와 같은 곡들도 재구성하는 등 공연종목을 확충해 왔다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오는 11월 8일 저녁 7시 30분 서울 지하철 9호선 선정릉역 옆에 있는 무형문화재전수관 풍류극장에서 이병옥 교수의 해설로 박경랑ㆍ김진옥ㆍ정명자 3인의 명무전이 펼쳐진다. 멋을 알고 휘어 감는 관능미를 지닌 무용가 박경랑 명무, 열정과 진취적인 무용지도자로 단아한 전통미를 갖춘 춤꾼 김진옥 명무, 팔방 춤색이 역력한 매력 있고 다부진 춤꾼 정명자 명무의 3인 3색 몸짓이다. 먼저 박경랑 명무는 4살부터 외증조 김창후로부터 대를 이어 영남춤의 맥을 올곧이 이어 가고 있다. 부산ㆍ진주 시절 춤 선생 김수악ㆍ김진홍, 동래 권번(捲番)의 마지막 기녀인 강옥남으로 부터 엄격한 규율과 강한 성품으로 무용 수업을 받아 오늘날 든든한 교방청춤 전승자로 자리매김해 왔다. 박경랑은 50여 년 전통춤과 함께 살아 온 2세대 중심 춤꾼으로 깊숙이 자리매김한 본능적인 끼가 확연히 자리 잡힌 풀뿌리 춤꾼이다. 명인 등용문인 전주대사습 무용부 장원, 서울전통공연예술대회 대통령상을 받았으며, 김수악류 진주교방굿거리 1기 이수자로서 영남 교방청춤하면 바로 박경랑을 전무후무한 독보적으로 떠올릴 만하다. 반듯한 춤 태와 완성도 높은 내공으로 무대

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 10월 22~23일 이틀 동안 은평문화예술회관 대극장에서 서울 은평구(구청장 김미경) 주최, (사단)청강판소리고법보전회 주관으로 ‘제23회 청강 정철호 국악제 전국대전’이 열렸다. 판소리에서는 ‘1고수 2명창’이라고 한다. 그만큼 판소리에서 고수의 중요성은 말할 수 없이 크다. 고수를 판소리의 지휘자로 말하기도 하는데 한국전통음악학회 서한범 회장은 2020년 4월 13일 <우리문화신문> ‘서한범 교수의 우리음악 이야기’에서 “고수는 소리 속을 훤하게 꿰고 있으면서 창자(唱者)의 넘치고 모자라는 부분까지도 헤아릴 줄 아는 융통성 있는 ‘능력상의 정확’이 고수에겐 전제되어야 한다.”라면서 판소리에서 고수의 역할이 얼마나 중요한지 깨닫게 해주었다. ‘청강 정철호 국악제 전국대전’에서 기리는 정철호(鄭哲鎬) 선생은 1996년 국가무형문화재 ‘판소리’ 가운데 고법(鼓法) 보유자로 지정되어 지난해 세상을 뜰 때까지 그의 80년 삶을 국악 전승을 위한 노력을 게을리하지 않았다. 그뿐만 아니라 서한범 교수의 “소리 속을 훤하게 꿰고 있으면서 창자(唱者)의 넘치고 모자라는 부분까지도 헤아릴 줄 아는 융통성 있는 ‘능력상

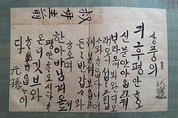

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리는 최만리를 비롯한 대다수 집현전 학자들이 훈민정음 창제를 반대했음을 잘 알고 있습니다. 그뿐만 아니라 훈민정음을 창제했어도 왕실이나 사대부들이 훈민정음이 언문이라며 외면한 줄 알고 있었습니다. 그러나 전해지는 문헌을 보면 임금부터 왕실 어른들은 한글로 편지를 썼음을 알 수 있지요. 또 이렇게 왕실이 한글편지를 썼다면 사대부 벼슬아치들도 적극적으로 쓰지 않았다고 할지라도 이를 외면할 수는 없었을 것입니다. 특히 정조임금은 어렸을 때부터 한글을 썼던 임금 가운데 하나였습니다. 정조가 만 3~4살부터 46살 때인 정조 22년(1798년)까지 큰외숙모인 여흥민씨(驪興閔氏)에게 보낸 한글편지 16점을 모아 묵은 편지첩 《정조국문어필첩(正祖國文御筆帖)》이 그 확실한 증거입니다. 《정조국문어필첩》에 보면 5~6살 무렵 쓴 한글편지의 내용에 “가을바람에 기후 평안하신지 문안 알기를 바라오며 뵌 지 오래되어 섭섭하고도 그리워하였사온데 어제 봉한 편지를 보고 든든하고 반가워하였사오며 할아버님께서도 평안하시다고 하시오니 기쁘옵나이다. 원손”이라고 되어 있어 어린 정조의 의젓함을 엿볼 수 있습니다. 또 우리에겐 선조가 옹주에게 보

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 아득하다 - 정용국 “모롱이 개암 열매 제풀에 떨어지고 상강도 주춤주춤 잰걸음을 치는 저녁 부뚜막 개다리소반엔 시래깃국 두 그릇 노부부 살강살강 그릇을 비우는 사이 빈 마을 휘돌아 온 살가운 바람 한 올 홍적세(洪績世) 까만 시간을 되짚고 돌아왔다“ 내일은 24절기 가운데 열여덟째 절기 ‘상강(霜降)’이다. ‘상강’은 ‘서리가 내린다.’라는 뜻으로 벌써 하루해 길이는 노루꼬리처럼 뭉텅 짧아졌으며, 이때는 무서리가 하얗게 내리고, 만산홍엽(滿山紅葉) 단풍의 계절이다. 1961년 10월 24일 치 동아일보에 보면 “누렇게 시든 가로수 잎들이 포장한 길 위에 뒹굴고, 온기 없는 석양이 빌딩 창문에 길게 비치면 가을도 고비를 넘긴다.”라며 상강을 이야기한다. 예전 농부들은 다 익은 호박을 거둘 때 아무리 급해도 반드시 상강을 지나 첫서리를 한 번 맞히고 나서 땄다고 한다. 그것은 서리를 맞혀야 겨우내 썩지 않고 보존되기 때문이다. 또 국화차는 서리를 맞힌 꽃잎이어야 향이 진하다. 여기 정용국 시인은 그의 시 <아득하다>에서 “노부부 살강살강 그릇을 비우는 사이 / 빈 마을 휘돌아 온 살가운 바람 한 올 / 홍적

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국립극장은 <완창판소리-유영애의 흥보가>를 11월 12일(토) 국립극장 하늘극장에서 공연한다. 고희를 넘긴 관록의 유영애 명창이 동편제 ‘흥보가’를 묵직한 소리로 들려준다. 유영애 명창은 1948년 전라남도 장흥 출생으로, 어린 시절 여성국극단 공연에 감명받아 소리세계로 뛰어들었다. 목포의 김상용 명창을 찾아 ‘심청가’를 배우며 판소리에 입문했고, 한농선 명창에게 ‘흥보가’를, 성우향ㆍ조상현 명창에게는 ‘춘향가’와 ‘심청가’를 각각 배웠다. 한 시대를 풍미했던 대명창에게서 두루 배운 유영애 명창은 목이 실하고 소리가 구성지며 중하성에 강하다는 평을 받는다. 1970년 호남예술제와 1986년 경주 신라문화제 판소리 부문 최우수상을 받는데 이어 1988년 남원 춘향제 전국판소리경연대회에서 대통령상을 거머쥐며 명창의 반열에 올랐다. 유 명창은 전라북도 무형문화재 ‘심청가’ 예능보유자로서, 한국뿐만 아니라, 여러 나라를 순회하며 ‘심청가’와 ‘흥보가’ 등 50여 회가 넘는 완창 무대를 펼쳐왔다. 이 밖에도 남원 국립민속국악원 창극단 지도위원ㆍ악장ㆍ예술감독과 광주시립창극단 예술감독을 지냈으며, 자신의 이름을 내건

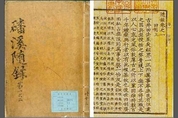

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] ‘개혁’은 한자로 ‘改革’이라고 쓰는데 여기서 ‘개(改)’는 고친다는 뜻이고, ‘혁(革)’은 가죽을 나타냅니다. 고대에 가죽은 그것을 입고 있는 사람의 계급과 신분을 나타냈다고 합니다. 따라서 가죽옷을 다른 것으로 바꾸면 계급이나 신분이 바뀐 것을 드러냈습니다. 그것은 글자 그대로의 뜻이고 지금은 ‘개혁’이라 하면 낡은 제도나 기구 따위를 새로운 시대에 맞게 바꾸는 일을 말하지요. 지금으로부터 352년 전인 1670년 조선 중기의 실학자 반계(磻溪) 유형원(柳馨遠, 1622~1673)이 완성하고 1770년 경상감영에서 펴낸 《반계수록(磻溪隨錄)》은 그야말로 개혁교과서였습니다. 그가 살았던 때는 임진왜란에 이어 병자호란이라는 큰 전란이 일어나고 삼정(三政) 곧 나라 재정의 바탕을 이루었던 전정(田政)·군정(軍政)·환정(還政, 흉년ㆍ춘궁기에 곡식을 빌려주고 풍년ㆍ추수기에 되받는 진휼제도에 관한 일)의 문란까지 겹쳐 농민들의 삶은 파괴되었습니다. 이러한 조선 사회의 현실을 바라보면서 유형원은 그 폐단을 바로잡고자 노력했으며, 22년에 걸쳐 《반계수록(磻溪隨錄)》을 완성합니다. 그는 사회개혁가이기도 했지만, 이익이 쓴 유

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 10월 15일 낮 3시 한국의 양금을 세계에 알린 한국양금협회 대표 윤은화, 그녀가 ‘수림뉴웨이브상’ 수상자 공연한다고 해서 홍릉 <김희수아트센터>에 발걸음을 했다. 지난해 ‘뉴웨이브상’을 받았다는 소식은 듣고 있었지만, 코로나19로 해서 수상자 공연을 하지 못하다가 올 ‘수림뉴웨이브 2022’ 시상식 직전 공연을 열게 되었다. 수림뉴웨이브’는 한국음악 중심 창작콘텐츠 발표 마당을 마련해 창의적이고 실력 있는 음악가를 발굴ㆍ지원하는 우리음악 잔치다. ‘수림뉴웨이브’는 해마다 새로운 주제를 꼽아 잔치의 메시지와 맥락을 전달하고 있다. 지난해 수림문화재단(이사장 최규학)에서는 2021년 10월 12일부터 14일까지 3일 동안 <수림뉴웨이브 2021> 잔치를 온라인 영상 제작으로 진행하였다. 이때 <수림뉴웨이브 2021>이 주목한 음악가 5인은 '강지은(해금), 김보라(민요ㆍ정가), 방지원(타악), 송지윤(대금), 윤은화(양금)' 등이었으며, 이들은 전통음악 분야의 전문가들로 구성된 추진위원단을 통해 <수림뉴웨이브 2021>의 음악가로 뽑혀 공연을 펼쳤다. 그리고 이들 가운데