[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 때 - 황경연 언제부터였을까? 꽃집의 저 화려한 장미보다 개천가에 멋대로 피어난 애기똥풀이 더 예쁘게 느껴지기 시작한 때는 양귀비과에 속하는 ‘애기똥풀’은 젖풀, 까치다리, 씨아똥이라고도 부른다. 애기똥풀은 들판이나 길가, 빈터 등 마을 주변에서 쉽게 볼 수 있는 두해살이풀 들꽃으로, 양지바른 곳이면 어디에서나 잘 자란다. 더더구나 ‘애기똥풀’은 이른 봄부터 시작해서 가을까지 꽃을 볼 수 있는 식물이다. 줄기를 자르면 나오는 노란색의 유액 때문에 애기똥풀이라고 불렀단다. 이 애기똥풀은 독이 있는 식물로 벌레가 쉽게 덤벼들지 못한다. 즙을 짠 다음 물과 섞어서 뿌리면 진딧물을 없앨 수 있고 천연 농약으로 쓰기도 한다. 줄기를 자를 때 나오는 노란색의 유액에 살균효과가 있어서 피부병이나 무좀 치료로도 쓰고 천연염료로 사용하기도 한다. 이 애기똥풀은 독성이 강해 함부로 먹으면 안 되지만, 봄에 어린 순을 충분히 물에 우려낸 다음 나물로 먹을 수도 있다. 또 한약재로도 쓰여 관절염, 신경통, 삔 데, 몸이 피곤한 증세, 타박상, 습진, 종기 등에 효과가 있다. 안도현 시인은 그의 시 ‘애기똥풀’에서 “나 서른다섯 될 때까

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 요즘은 장마철이어서 비가 억수로 올 때가 잦습니다. 그런데 내리는 비에도 사연을 간직한 경우가 있습니다. 명절인 유두날(음력 6월 15일)에 비가 오면 ‘유두물’이라고 하는데 이 유두물이 오면 연사흘 내리 내린다고 합니다. 그것은 부녀자들의 바깥나들이가 안되던 시절에 특별히 나들이를 허락받은 날임에도 비가 내리면 나들이를 하지 못해 그 한이 서려 사흘 동안이나 내린다는 것이지요. 이처럼 특정한 날에 내리는 비에는 태종우도 있습니다. ‘태종우(太宗雨)’는 심한 가뭄이 들어 백성이 고통받자 태종임금이 내가 죽어 하늘에 빌어 비가 오게 하리라고 유언하면서 죽었는데 죽은 그날 비가 내렸음은 물론 그 뒤 해마다 그날 곧 음력 5월 10일이 되면 태종우가 내렸다고 하지요. 또 ‘살창우(殺昌雨)’는 광해군에 의해 강화도로 유배된 영창대군을 강화부사가 방에 가두고 불을 펄펄 때서 죽였는데 방바닥에서 손톱이 닳아 없어질 정도로 필사의 몸부림을 치다 죽었기에 그 한으로 서럽게 죽은 영창대군의 눈물이 비가 되어 음력 2월 9일 앞뒤로 내리는 비를 말합니다. 그런가 하면 해마다 음력 7월 1일이면 내리는 ’광해우(光海雨)‘도 있습니다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 7월 1일 한국양금협회(대표 윤은화) 주최의 ‘2022 한국양금축제’가 열렸습니다. 그때 윤은화 작곡의 ‘은하’를 양금으로 연주하는데 양금에 거문고, 피리와 대아쟁이 더해져 음악은 정말 풍성해졌습니다. 특히 대아쟁이 함께 하면서 우주의 공허함', '별들의 대화'는 물론 '우주 속에 하나 되는 우리'를 잘 표현했다는 느낌을 받았지요. 여기서 우리에게 선보인 ‘대아쟁’은 가야금처럼 연주자의 앞쪽에 수평으로 뉘어 놓고 '활대'라는 바이올린이나 첼로의 활처럼 생긴 것을 써서 줄과 수직 방향으로 활을 비비거나, 가끔 손가락으로 가야금처럼 뜯기도 하면서 연주하는 아쟁의 하나입니다. 여기서 대아쟁은 정악 연주에 쓰는 것으로 원래 7현이던 것을 지금은 10~12현까지 확장해서 연주하고 있으며, 주로 8현인 소아쟁은 산조 연주할 때 쓰는 것으로 그 이름처럼 대아쟁에 견줘 크기도 작습니다. 특히 여기서 확인할 것은 아쟁의 '쟁(爭)'이라는 말은 일본의 '고토(爭)'나 중국의 '쟁(爭)'과 같은 글자를 쓰기는 하지만 일본, 중국의 쟁이 손가락으로 줄을 뜯거나 퉁겨서 연주하는 데 견줘 우리의 쟁은 가끔 손을 쓰기도 하지만, 주로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 풀에게 - 방우달 힘든데 살아줘서 감사하다 꽃까지 피워줘서 고맙다 향기까지 나눠줘서 미안하다 씨앗까지 남겨줘서 위대하다 늘 곁에 있어 줘서 이쁘다 넓은 의미로는 쌍떡잎식물과 외떡잎식물 가운데 나무가 아닌 것은 모두 풀이라고 한다. 겨울에 땅 위에 나 있는 것은 완전히 말라버렸다가 해마다 새로운 싹이 터 자라는 식물이다. 풀은 곡식 생산과 토양 형성기능 덕분에 모든 식물 가운데 경제효용 값어치가 가장 높다는 평가를 받는다. 또한 가장 널리 퍼져 있고 개체수도 가장 많다. 풀은 소, 말, 양 등 초식동물 나아가 사람의 먹거리로 쓰이는 것은 물론, 야생동물의 둥지 또는 은신처도 되고, 아프리카 같은 곳에서는 집을 짓는 데도 쓰인다. 원예용으로 심어 가꾸는 종류도 있으며 잔디밭에도 쓰고, 흙이 깍이는 것을 막는 풀도 있다. 그런, 사람들이 하찮게 생각하는 풀은 이처럼 생각 밖으로 쓰임새가 많다. “앗! 몇 주 안 갔더니 고추밭이 온통 풀밭이 되어버렸네” 주말농장을 하는 지인에게서 들은 이야기다. 사람들이 길러 먹거리로 먹는 풀 종류의 푸성귀들은 농사짓는 이들의 발걸음 소리를 듣고 자란다고 한다. 그런데 몇 주를 안 갔으니

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 이틀 뒤 토요일은 본격적인 더위가 시작된다는 초복(初伏)입니다. 초복은 삼복의 첫날인데 하지 뒤 셋째 경일*을 초복, 넷째 경일을 중복, 입추 뒤 첫 경일을 말복이라 하여, 이를 삼경일(三庚日) 혹은 삼복이라 합니다. 복날은 열흘 간격으로 오기 때문에 초복과 말복까지는 20일이 걸립니다. 그러나 올해처럼 중복과 말복 사이가 20일 간격이 되기도 하는데, 이를 ‘월복(越伏)’이라고 하지요. 삼복 기간은 한해 가운데 가장 더운 때로 이를 '삼복더위'라 하는데 조선시대 궁중에서는 더위를 이겨 내라는 뜻에서 높은 벼슬아치들에게 빙표(氷票)를 주어 관의 장빙고에 가서 얼음을 타 가게 하였습니다. 복중에는 더위를 피하려고 아이들과 부녀자들은 여름과일을 즐기고, 어른들은 술과 음식을 마련하여 계곡에 가서 발을 담그는 탁족(濯足)을 하면서 하루를 즐깁니다. 한편으로 바닷가에서는 백사장에서 모래찜질을 하고 복날에 고기 따위로 국을 끓여 먹는 복달임을 하면서 더위를 이겨 내기도 하였지요. 복날과 널리 퍼졌던 믿음으로는 “복날에 시내나 강에서 목욕하면 몸이 여윈다.”라는 것이 있었습니다. 이러한 믿음 때문에 복날에는 아무리 더워도 목

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "이놈 놀보야, 옛 상전을 모르느냐? 네 할아비 덜렁쇠, 네 할미 허튼덕이, 네 아비 껄덕놈이, 네 어미 허천례, 다 모두 우리집 종이라. 병자 팔월 일에 과거 보러 서울 가고, 댁 사랑이 비었을 때 성질이 흉악한 네 아비놈이 가산 모두 도적하여 부지거처 도망하니 여러 해를 탐지하되, 종적 아직 모르더니 조선 왔던 제비 편에 자세히 들어보니 너희 놈들 이곳에 있어 부자로 산다기로, 불원천리하고 나왔으니 네 처자, 네 세간을 박통 속에 급히 담아 강남 가서 고공살이(머슴살이)를 하라." 이는 판소리 흥보가 신재효본 사설 일부입니다. 여기서 놀부가 박을 타자 그 안에서 놀부의 옛 상전이 나와 하는 말이지요. 이 말에 따르면 놀부 아비가 상전의 집 재산을 모두 훔쳐 도망쳤습니다. 이때 놀부는 어쩔 수 없이 아비의 옛 상전에게 돈을 주어 돌려보낸 것으로 나왔지만, 도망 온 노비들은 자신을 잡으러 온 상전을 죽이기도 했지요. 2010년 방영된 드라마 <추노>도 이런 당시의 사회상을 반영한 것이었습니다. 노비는 조선시대 양반들의 중요한 재산으로 아비가 노비면 자식들도 모두 노비였는데 이런 신분제는 임진왜란과 병자호

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "이건 모나리자와 맞먹는다. (Іt is the equivalenr of the Mona Lisa).’ 2003년 <고려 왕조: 한국의 계몽시대>라는 주제로 미국 샌프란시스코 아시아 미술관에 전시된 불화 한 점을 두고 ‘뉴욕타임스’가 한 표현이다. 이 고려불화는 고려 후기 충선왕 때 김우문 등이 그린 <수월관음도>로 세로 길이 4m가 넘는 대형불화다. 뉴욕타임스의 보도로 고려불화의 예술성은 세계적으로 인정받았고, 국내의 관심도 높아졌다. 고려불화는 700년 전에도 ‘섬세하고 화려하다.’라는 중국 측의 찬사를 받았으며 일본 사찰에서는 선망의 대상이었다.” 위는 조한경 외 9명의 전국역사교사모임 집필진들이 해냄에듀를 통해 내놓은 《사진으로 시대를 읽는다, 한 컷 한국사》의 내용 가운데 일부다. 지난 2003년 미국 샌프란시스코 아시아 미술관에 전시된 불화 곧 ‘수월관음도’를 보고 뉴욕타임스는 ‘이건 모나리자와 맞먹는다.’라고 극찬을 했다. ‘모나리자’는 전 세계에서 가장 유명한 미술품‘이자, 전 세계에서 가장 값어치 있는 미술품으로 평가되고 있는데, 프랑스 정부는 경매의 대상이 아닌 이 그림의 경

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 그림자 - 윤향기 친구도 애인도 모두 떠나고 오랜 직장까지 날 외면해도 병든 소나무를 버리지 않는 건 오직 하나 너 ‘그림자’의 일반적인 풀이는 “빛이 물체를 비출 때 빛을 가려 반대편에 나타나는 검은 형상”이라고 말한다. 모든 사람은 자신의 그림자를 안고 다닌다. 하지만, 그 그림자는 빛이 있을 때 생기는 것이요. 빛이 없다면 그림자는 없다. 그리고 그 빛이 강할 때 그림자도 선명해지고, 빛이 약하면 그림자가 보이는 듯 마는 듯하기도 하다. 스위스의 심리학자 카를 융(Carl Jung)은 "모든 사람은 그림자를 지며, 개인의 의식 생활에서 구현이 적을수록, 그것은 검어지고 어두워진다."라고 말했다. 호프만슈탈이 대본을 쓰고 리하르트 슈트라우스(Richard Strauss)가 작곡하여 1919년 초연한 오페라 <그림자 없는 여인>이 있다. 어둠 속에서 영혼 세계의 사자가 나타나 황후에게 3일 안에 그림자가 나타나지 않으면 황제가 돌이 된다고 알려주면서 벌어지는 사건이 이 오페라의 중심이다. 그녀는 인간 세계로 내려가 바라크의 아내에게 그림자를 팔면 부귀영화를 누릴 수 있다고 꼬드긴다. 바라크의 아내가 그

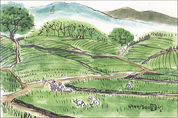

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 가운데 열한 번째인 소서(小暑)입니다. 소서라는 말은 작은 더위를 뜻하지만 실은 더위가 본격적으로 시작되는 때인데다 장마철과 겹쳐서 불쾌지수가 높아지는 때지요. 그런데 소서가 되어도 모내기를 하지 못했다면 많이 늦은 것입니다. 그래서 "소서 모는 지나가는 사람도 달려든다.", "7월 늦모는 원님도 말에서 내려 심어주고 간다.", "소서가 넘으면 새 각시도 모심는다."라는 속담 따위가 있을 정도지요. 하지만, 정상적으로 심었다면 이때쯤 피사리와 김매기를 해 주어야 하는데 이때는 더위가 한창이어서 논에서 김매기를 하는 농부들의 얼굴에는 땀이 비 오듯 하고, 긴긴 하루해 동안 허리 한번 펴보지 못하지요. 이때 ‘솔개그늘’은 농부들에게 참 고마운 존재입니다. 솔개그늘이란 날아가는 솔개가 드리운 그늘만큼 작은 그늘을 말합니다. 뙤약볕 아래 논바닥에서 김을 매는 농부들에겐 비록 작은 솔개그늘이지만 여간 고마운 게 아닙니다. 거기에 실바람 한 오라기만 지나가도 볼에 흐르는 땀을 식힐 수 있지요. 더위가 본격적으로 시작되는 소서에는 이웃을 위한 솔개그늘이 되어보면 어떨까요? 소서 무렵에는 호박과 각종 푸성귀가 나

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 한국국학진흥원(원장 정종섭)은 지난 1일 “양반가 인테리어”라는 주제로 스토리테마파크 웹진 담(談) 7월호를 펴냈다. 주거는 개인의 공간이자, 삶의 한 부분이다. 공간을 어떻게 꾸미는가에 따라 그 사람의 개성, 한 시대의 유행도 알 수 있듯이 조선 시대 선비들도 공간 조성을 통해 자신의 삶을 표현했다. 집의 위치는 풍수를 고려했고, 사랑방에서 학문을 연마하거나 손님을 맞이하며 교유관계를 돈독히 하는 등 선비 문화를 형성했다. 이번 호에서는 역사 속 이야기에서 조선 시대 선비들의 실내 장식(인테리어)를 살피면서, 그들이 생각한 주거의 목적과 공간에 깃든 철학을 알아보고 나아가 조선 시대의 생활상을 새롭게 그려보고자 한다. 작고 낮고 간결하게 나뭇결이 살아있는 가구로 자연스러움을 추구 김정호 교수의 [조선 시대 목가구에 나타나는 아름다운 비례미]는 조선 시대 안방과 사랑방에 놓인 목가구를 중심으로 한옥의 공간과 조화를 이루는 비례미에 관해 이야기를 풀어간다. 조선 시대 민가의 주거공간은 안방, 사랑방, 부엌으로 나뉘고 그 각각의 공간에서 사용되는 가구는 해당 공간에 맞는 여러 형태로 그 모습이 나타난다. 가구 대부분이