[우리문화신문=김영조 기자] “밤한울 구만리엔 은하수가 흘은다오 / 구비치는 강가에는 남녀 두 별 있엇다오 / 사랑에 타는 두 별 밤과 낯을 몰으것다 / 한울이 성이 나서 별하나를 쪼치시다 / 물건너 한편바다 떠러저 사는 두 별 / 秋夜長 밤이길다 견듸기 어려워라 / 칠석날 하로만을 청드러 만나보니 / 원수의 닭의소리 지새는날 재촉하네” 위는 《삼천리》 잡지 1934년 11월호에 실린 월탄 박종화의 <견우직녀> 시입니다. 오늘은 칠월칠석인데 흔히 칠석이면 내리던 비는 오지 않고 무더위만 기승을 부립니다. 흔히 칠석 전날에 비가 내리면 견우와 직녀가 타고 갈 수레를 씻는 '세거우(洗車雨)'라고 하고, 칠석 당일에 내리면 만나서 기뻐 흘린 눈물의 비라고 하며, 다음 날 새벽에 내리면 헤어짐의 슬픔 때문에 '쇄루우(灑淚雨)'가 내린다고 합니다. 또 칠석에는 까마귀와 까치가 오작교를 만들려고 하늘로 올라갔기 때문에 한 마리도 보이지 않는다고 하지요. 장마가 끝나고 입추와 말복 무렵이 되면 날씨가 좋아 햇볕이 내리쬐는 시간이 많기 때문에 벼가 자라는 것이 눈에 보일 정도로 빠르다고 합니다. 그래서 “말복 나락 크는 소리에 개가 짖는다.”라고 하여 귀가 밝

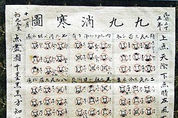

[한국문화신문 =김영조 기자] 오늘은 24절기 가운데 스물셋째인데 해가 양력으로 바뀌고 처음 나타난다. 소한 무렵은 정초한파(正初寒波)라 불리는 강추위가 몰려오는 때이다. 이름으로만 봐서는 작은 추위라는 뜻이지만 실제 보름 뒤에 오는 대한보다 더 추울 때가 많다. 그래서 “대한이 소한 집에 가서 얼어 죽는다.”, “소한 추위는 꾸어다가도 한다.”라는 속담이 있을 정도다. 농가에서는 소한부터 날이 풀리는 입춘 전까지 약 한 달 간 혹한(酷寒)에 대비해 만반의 준비를 해둔다. 눈이 많이 내리는 지방에서는 문밖 나들이가 어려우므로 땔감과 먹을거리를 집안에 충분히 비치해 두었다. ▲ “구구소한도(九九消寒圖)” 특히 동지부터 입춘까지 선비들은 “구구소한도(九九消寒圖)”를 벽에 붙이고 날마다 매화 한 송이를 그려나가면서 봄을 기다렸다. 지금에 견주면 난방이 시원찮았던 조선시대 선비들은 누비옷을 입고 방안에 화로를 두는 정도였을 겨울나기에 “구구소한도”라는 것이 한몫을 한 것이다. 이 구구소한도는 동지가 되면 종이에 9개의 칸을 그려놓고 한 칸에 9개씩 81개의 매화를 그린 다음 하루에 하나씩 매화에 붉은빛을 칠해나가게 한 것을 이른다. 그런데 붉은빛을 칠해가는 방법을

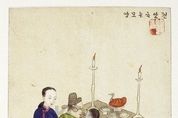

[그린경제=김영조 기자] 이제 한국도 서양결혼식에 밀려 전통혼례는 겨우 명맥만 유지 하는 정도다. 하지만, 시간에 쫓겨 그것도 15분 만에 벼락 치듯 뚝딱 해치우는 지금의 결혼식은 어쩌면 새롭게 부부로 출발하는 당사자들에게 별로 도움이 되지 못하는 통과의례에 불과하지 않을까? 그저 형식만 보면 지루할 것 같은 전통혼례는 오히려 신랑신부에게 정신적 주춧돌이 될지도 모른다. 이 전통혼례를 우리는 잘 모른다. 그러나 구체적으로 전통혼례의 모든 것을 알 필요는 없다. 다만, 전통혼례 가운데 몇 가지는 알아두면 좋을 것들이 있어 소개한다. 원앙이 아니라 기러기가 등장하는 까닭 ▲ 프랑스 귀메박물관, 전안하는 모양 위 그림은 프랑스 귀메박물관에 있는 전안하는 모양이라는 제목의 그림이다. 이 그림에 보이는 전안례(奠雁禮)는 한국 전통혼례의 첫 절차로 신랑이 신부 집에 들어가서 신부의 혼주에게 기러기를 전하는 의례를 말한다. 그래서 그림에도 목기러기가 상에 놓여 있는 것이다. 그런데 전통혼례에서 기러기가 등장하는 까닭은 무엇일까? 기러기는 봄에 북녘으로 날아갔다가 가을에 다시 찾아오는 곧 음양의 이치를 따르는 철새이다. 동시에 배우자에 대한 책임을 다하는 새인데 한

[그린경제=양훈 기자] 일본을 모방한 한국의 영어 공용화론 단일언어 국가이면서, 영어공용화를 도입하겠다고 스스로 나서는 나라는 전 세계에서 일본과 한국뿐이다. 서구문명을 더 먼저 받아들인 나라는 일본이었고, 발달된 서구 문명 앞에 심한 콤플렉스를 먼저 느낀 것도 일본의 지식인들이었다. 그 콤플렉스가 모어 페시미즘으로 이어져 영어공용화론을 제안한 것도 일본이 먼저였다. 일본은 이미 130년 전에 영어공용화 문제를 놓고 논쟁을 벌이기 시작했다. 그리고 아직까지 논쟁 중일뿐 실천하지 않고 있다. 일본보다 100년 늦게 그러나 열심히 일본을 쫒아온 한국이 영어공용화론도 따라하고 있다. 다른 점은 일본이 100년을 두고도 해결하지 못한 영어공용화를 한국인들은 곧바로 행동으로 옮기고 있다는 것이다. 직설적이고 도전적인 것이 한국인의 매력이자 힘이기도 하다. 그러나 잘못된 방향으로의 질주는 무모함을 넘어 파탄으로 이어질 수 있다는 것을 기억해야한다. 단일언어 사회의 힘 미국 CIA에서 운영하는 월드 팩트북이라는 사이트가 있다 그곳에서 일본을 검색하면 인종 : 일본인 98.5%, 한국인 0.5%, 중국인 0.4%, 기타 0.6%, 언어 : 일본어 라고

[그린경제=김영조 문화전문기자]1) 설의 말밑(어원)날 ▲ 여수 향일암에서의 설날 해돋이 모습 ① 섧다: 이수광의 《여지승람(輿地勝覽)》에 설날을 '달도일(怛忉日)'이라 했다. 한 해가 지남으로써 점차 늙어 가는 처지를 서글퍼하는 말이다. ② 사리다'[愼, 삼가다]'의 `살' : 신일(愼日) 곧 삼가고 조심하는 날' 곧 몸과 마음을 바짝 죄어 조심하고 가다듬어 새해를 시작하라는 뜻으로 본다. ③ 설다, 낯설다'의설' : 설은 새해라는 정신적ㆍ문화적 의미의 낯 설은 날' ④ 연세설(年歲說) : 나이를 말하는 말, 곧 몇 살(歲) 하는 '살'에서 비롯. 산스크리트어는 해가 바뀌는 연세(年歲)를 '살'이라 하는데 이 '살'이 '설'로 바뀌었다 ⑤ 서다: 한 해를 새로이 세운다는 뜻 2) 설날 세시풍습과 세배하는 법 설날과 관련된 말 : 차례', 설빔' ,세배, 세찬(떡국)', 세주(초백주, 도소주)' 경북 영일, 안동 지방에서는 이 날 눈이나 비가 와서 질면 풍년이 든다고 한다. 속담에 '설은 질어야 하고, 보름은 말라야 한다.' 하였다. 집안마다 차례가 끝나면 마을 어른들을 찾아뵙고 새해인사를 하고 덕담을 나누는 풍습도 남아 있다.

오늘은 중복, 뉴스에는 온통 불볕더위 가마솥더위, 폭염, 찜통더위 같은 말들뿐입니다. 어제밤도 열대야로 고생하신 분이 많을 테지요. 이때 우리는 “더위사냥”을 합니다. 그런데 “더위사냥”에는 어떤 것들이 있을까요? 지금이야 선풍기는 물론 에어컨까지 동원해서 비교적 시원한 환경 속에서 살지만, 예전 사람들은 더위가 심해지면 “이열치열”로 ”더위사냥"을 했습니다. 이열치열에는 음식으로 하는 이열치열과 일을 함으로써 다스리는 이열치열이 있지요. 먼저 음식으로 하는 이열치열은 뜨거운 삼계탕, 보신탕, 추어탕, 용봉탕(용 대신 잉어나 자라를 쓰고 봉황 대신 묶은 닭을 써서 만든 탕) 따위로 몸을 데워주어 여름 타는 증세를 예방해 줍니다. 그리고 일로 하는 이열치열은 양반도 팔을 걷어붙이고 김매기를 도왔다고 합니다. 그밖에 옷을 훌훌 벗어버릴 수 없었던 선비들은 냇가에 앉아 발을 담그는 탁족(濯足)으로 위안을 삼았고, 백사장에서 모래찜질도 했지요. 그러나 여기 철학적인 더위사냥도 있습니다. 9세기 동산양개 선사는 제자가 더위를 피할 방법을 묻자 “너 자신이 더위가 되어라.”라고 말했습니다. 모든 상황을 있는 그대로 받아들일 때 어려움을 헤쳐나갈 수 있다는 가르침이 아닐

[우리문화신문=김영조 기자] 입 춘 김장호 귓바퀴를 에이는 하늬바람도 양평골 소주병을 깨뜨린 강추위도 흙간에 쌓인 씨감자의 젖줄을 문파란 싹을 더는 어쩌지 못한다. 보라, 부푼 한강 물. 뒷골목 구정물 빙판이 녹은 물까지 합세했거든, 상여가 나간 마을. 먼 그리움으로 광목빨래에 와서 부딪는 바람결에 올려다보는 인수봉 눈썹짬에서 흰 눈가루를 털어낸다. 입춘(立春)의 의미 입춘은 대한과 우수 사이에 있는 음력 정월(正月) 절기(節氣)로 해가 황경(黃經) 315도에 있을 때이고, 양력으로는 2월 4일경이다. 음력으로는 섣달에 들기도 하고 정월에 들기도 하며, 윤달이 들어있는 해에는 반드시 섣달(12월)과 정월에 입춘이 두 번 들게 된다. 이것을 복입춘(複立春), 또는 재봉춘(再逢春)이라고 한다. 옛사람들은 입춘 15일간을 5일씩 3후(候)로 나누어 초후(初候)에는 동풍이 불어서 언 땅을 녹이고, 중후(中候)에는 겨울잠을 자던 벌레가 움직이기 시작하고, 말후(末候)에는 물고기가 얼음 밑을 돌아다닌다고 하였다. 입춘 전날은 절분(節分)으로 불리고, 철의 마지막이라는 의미로 '해넘이'라고도 불리면서 이날 밤 콩을 방이나 문에 뿌려 마귀를 쫓고 새

[우리문화신문=김영조 기자] 옛 사람들이 전통적으로 써왔던 24절기는 무엇인가? 24절기 중 봄 절기는 입춘부터 시작하여 우수, 경칩, 춘분, 청명, 곡우가 된다. 또 여름 절기는 입하부터 소만, 망종, 하지, 소서, 대서까지다. 이어서 가을 절기는 입추를 비롯하여 처서, 백로, 추분, 한로, 상강이며, 겨울 절기는 입동과 함께 소설, 대설, 동지, 소한을 지나 대한으로 끝나게 된다. 이 절기가 어떻게 만들어졌고, 무슨 의미가 있을까? 농경사회에서는 농사를 지으려고 씨를 뿌리고, 추수를 하기에 가장 좋은 날씨를 알아야 하기 때문에 계절의 변화에 민감할 수밖에 없다. 그래서 한해를 계절의 변화에 따라 절기를 만들어 낸 것이다. 예부터 사람들이 쓰던 달력에는 태음력(太陰曆), 태양력(太陽曆), 태음태양력(太陰太陽歷) 등이 있다. 태음력은 달이 지구를 한 바퀴 도는 시간을 기준으로 만든 역법이다. 1년을 열두 달로 하고, 열두 달은 29일의 작은 달과 30일의 큰 달로 만들었다. 태양력은 지구가 태양의 둘레를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간을 1년으로 정한 역법이다. 태음태양력은 태음력과 태양력을 절충하여 만든 역법인데. 우리가 음력이라 부르는 것과 같다. 태음력을