[우리문화신문=양승국 변호사] 안재성 작가가 쓴 《박열, 불온한 조선인 혁명가》를 읽었습니다. 그런데 왜 ‘불온한 조선인 혁명가’일까요? 박열은 동경 유학 중 기존의 독립운동에서 더 나아가 아나키스트(무정부주의자)로서 일왕 체제를 부정하는 활동을 벌이다가 1923년 9월 5일 체포되었습니다. 그리고 1945년 10월까지 22년 동안 긴긴 옥중 생활을 하였습니다. 일왕을 암살하려고 폭탄을 구입하려는 등 일제의 입장에서는 매우 불온한 투사였기에 작가는 박열에게 ‘불온한 조선인 혁명가’라는 이름을 붙인 것일까요? 알고 봤더니 박열 혁명가는 제 고등학교 대선배님이시네요. 고교 시절 박열은 1차 세계대전에 참전하는 일본 군대를 환송하는 정류장에서 ‘일본 만세(萬歲)!’라고 외쳐야 할 것을, ‘일본 망세(亡歲)’라고 외치며 스스로 위로했다고 하네요. 1919년 10월 무렵 동경으로 유학을 온 박열은 흑도회를 창립합니다. 아나키즘을 상징하는 검정색을 넣어 이름을 지은 것이라고 하네요. 흑도회의 강령 가운데 하나는 이렇습니다. “우리는 어떤 고정된 주의가 없다. 인간은 일정한 틀에 박혀버리면 타락하고 멸망하기 마련이다. 마르크스나 레닌이 무엇이라 하던 크로포트킨이 무엇이

[우리문화신문=양승국 변호사] 미라보다리 아래 센 강은 흐르고 우리들 사랑도 흘러간다 내 마음속 깊이 기억하리 기쁨은 언제나 고통 뒤에 오는 것 밤이여 오라 종이여 울려라 세월은 흐르고 나는 여기 머문다 손에 손을 맞잡고 얼굴을 마주보자 우리의 팔 아래 다리 밑으로 영원한 눈길의 나른한 물결이 흘러가는 동안 밤이여 오라 종이여 울려라 세월은 흐르고 나는 여기 머문다 사랑은 지나간다 흐르는 강물처럼 사랑은 가버린다 이처럼 인생은 느린 것이며 이처럼 희망은 난폭한 것인가 밤이여 오라 종이여 울려라 세월은 흐르고 나는 여기 머문다 나날이 지나가고 주일이 지나가고 흘러간 시간도 옛사랑도 돌아오지 않는데 미라보다리 아래 센 강은 흐른다 밤이여 오라 종이여 울려라 세월은 흐르고 나는 여기 머문다 기욤 아폴리네르(1880~1918)의 <미라보다리>입니다. 누구나 다 아는 시를 왜 새삼스럽게 얘기하냐고요? 시에 얽힌 이야기에 흥미가 있어서입니다. 물론 이 시를 좋아하는 이들은 시에 얽힌 이야기도 잘 아시겠지만, 시에 얽힌 흥미로운 이야기를 새로 알게 되어 입이 근질근질한 한 실없는 남자의 이야기도 너그럽게 들어주시기를 바랍니다. <미라보의 다리>는

[우리문화신문=양승국 변호사] 지난번 고양시 대자동 건자산 자락에 있는 경혜공주와 정종의 무덤을 답사하였었다. 답사 뒤 글을 쓰면서 인터넷을 검색하다가 건자산 건너편의 대자산 자락에는 소현세자의 아들 경안군과 손자 임창군, 증손자 밀풍군의 무덤이 모여있다는 것을 알게 되었다. 그런데 그보다 더 흥미로웠던 것은 밀풍군 무덤과 같은 산등성이 상에서 불과 4~50m 정도 떨어진 곳에 명나라 출신 굴씨 여인의 무덤이 있다는 것이다. 단순히 명나라 여인이 조선 땅에 묻혔다는 것만으로 나의 흥미를 끈 것은 아니다. 굴씨 여인은 청나라에 볼모로 끌려갔던 소현세자를 모시다가, 소현세자를 따라서 조선으로 들어왔다는 것이다. 그리고 소현세자가 돌아온 지 얼마 안 되어 의문의 죽음을 – 나는 소현세자의 돌연한 죽음에 아버지 인종이 관련되어 있다는 강한 의심을 떨칠 수가 없다. - 당했을 때도 돌아가지 않고 일생을 마치고 조선 땅에 묻혔다. 오직 소현세자만을 바라보고 낯선 조선까지 따라온 명나라 여인이 이곳에 묻혀있다니, 어찌 나의 흥미를 끌지 않을 수 있으랴. 더군다나 근처에 묻혀있는 소현세자의 아들, 손자, 증손자 모두 순탄치 못한 삶을 살지 않았는가? 지난번처럼 차를 관산2

[우리문화신문=양승국 변호사] 《동고동락 부부독립운동가 104쌍 이야기》에는 항일무장투쟁을 한 홍범도 장군과 그의 아내 단양이씨 이야기도 있습니다. 홍범도(1868~1943) 장군은 한동안 언론에 자주 오르내려 모르는 사람이 없을 것입니다. 그렇지만 홍장군의 아내가 단양 이씨(1874~1908)였다는 것을 아는 사람은 별로 많지 않을 것 같습니다. 그런데 아내가 단지 ‘단양 이씨’로만 알려졌다는 것은 그만큼 홍장군의 아내에 대해 알려진 바가 많지 않다는 얘기가 되겠네요. 이들 부부는 서로 만나기 전에 비구와 비구니였습니다. 비구와 비구니였다고 하니, ‘으잉?’하며 갑자기 눈동자가 커지는 분들이 있을 것 같은데요? 요즘 홍장군의 활동에 대해 많이 알려졌지만 그래도 홍장군이 한때 승려였다는 것까지는 그만큼 알려지지는 않았지요? 그러면 홍장군이 어떻게 하여 스님이 된 것일까요? 홍장군은 출가 전 1883년 평양 감영의 나팔수로 입대하였는데, 군교들의 부정부패와 사병에 대한 학대를 보다못해 그중 한 군교를 때려눕히고 병영에서 탈출하였습니다. 그리고 황해도 수안군 총령 아래에 있는 제지소에서 3년 동안 일하였습니다. 그런데 이때도 공장주가 노동자들을 부당하게 대하고

[우리문화신문=양승국 변호사] 열정과 집념의 여인, 이윤옥 교수님이 《동고동락 부부독립운동가 104쌍 이야기》를 펴냈습니다. 제가 열정과 집념의 여인이라고 하니까, 아부성 발언을 한다고 하실지도 모르겠습니다. 그러나 이 교수는 벌써 십수 년 동안 여성 독립운동가의 삶을 새롭게 조명하는 작업을 해오고 있습니다. 이렇게 작업을 시작하여 첫 작품으로 낸 것이 《서간도에 들꽃 피다》입니다. 그리고 꾸준히 작업을 계속하여 <서간도에 들꽃 피다>는 10권까지 나왔습니다. 그러나 이 교수는 여기서 멈추지 않고 《인물로 보는 여성독립운동사》, 《여성독립운동가 300인 인물사전》, 《46인의 여성독립운동가를 찾아서》, 《경기의 얼, 여성독립운동가 40인의 삶》, 《여성독립운동가 100분을 위한 헌시》를 냈고, 시화집 《나는 여성독립운동가다》도 냈습니다. 이 정도면 제가 ‘열정과 집념의 여인’이라고 하여도 전혀 과장된 말이 아니지 않겠습니까? 사실 전에는 ‘독립운동’하면 남성들을 먼저 떠올렸고, 실제 독립운동사도 남성들 위주도 되어있던 것은 부인할 수 없지요. 이교수는 이에 여성독립운동가를 사람들에게 제대로 알려야겠다는 사명감으로 역사학자도 아니면서 이 일에 뛰어들

[우리문화신문=양승국 변호사] 경기도 고양시 대자동 건자산 자락에 있는 경혜공주와 정종의 무덤을 찾아보았다. 대자동 야산 기슭에는 경혜공주와 정종의 무덤말고도 성령대군, 온녕군, 근녕군, 옥산군, 이성군, 경안군, 임창군, 밀풍군 등 조선의 왕자들 무덤이 흩어져 있어, 가히 왕자의 계곡이라 할만하다. 이 밖에도 이곳에는 숙종의 장인인 김주신(인원왕후의 아버지), 조선의 마지막 영의정 김홍집, 성령대군의 장인 성억의 무덤도 있고, 고려의 최영 장군 무덤도 있다. 이곳이 풍수지리상 망자의 안식처로 소문난 곳일까? 그리고 이곳 동네 이름인 대자동(大慈洞)도 큰 자비가 있는 마을이라는 뜻이니, 마을 이름과도 관련이 있는 것일까? 그러나 ‘대자동’이라는 이름은 이곳에 있던 절 ‘대자사’에서 유래한 것이다. 태종이 넷째아들 성령대군이 14살로 죽자 이곳에 무덤을 쓰고 아들을 위해 대자사를 창건한 것이다. 그러나 어쨌든 태종이 큰 자비를 염원하면서 절을 지었던 것이니, 그 후 왕자들도 그 자비에 깃들려고 이곳에 영혼의 안식처를 마련하였을지도 모를 일이다. 이곳에 이렇게 왕자의 무덤들을 포함한 많은 무덤이 있기에, 오늘날에는 역사의 흔적을 쫓는 답사가들이 또한 이곳을 많이

[우리문화신문=양승국 변호사] 江漢滔滔日夜流(강한도도일야류) 한강물은 밤낮으로 도도히 흘러가는데 先生此去若爲留(선생차거약위유) 선생의 이번 걸음 멈추게 하고파라. 沙邊拽纜遲徊處(사변예람지회처) 모래밭에 매인 닻줄 풀기 싫어 서성이는데 不盡離腸萬斛愁(부진이장만곡수) 애간장 녹는 이별과 무거운 슬픔 가눌 길이 없구나. 고봉(高峯) 기대승(奇大升, 1527~1572) 선생이 고향으로 돌아가는 퇴계(1501~1570) 선생과의 이별의 아쉬움을 쓴 시입니다. 퇴계는 젊은 임금 선조의 부름을 받고 한양에 올라왔다가, 1569년 3월 4일 선조의 만류에도 다시 고향 안동으로 돌아갔습니다. 나이가 나이인 만큼 이번에 낙향하면 다시는 상경하지 못할 가능성이 크고, 실제로도 퇴계는 그다음 해에 돌아가셨습니다. 그렇기에 대유학자를 볼 수 있을 마지막 기회일지 모른다는 생각에 많은 조정의 관리들과 유학자들이 퇴계의 마지막 가는 길을 전송하였습니다. 퇴계는 길을 떠나 한강을 건너기 전 몽뢰정(夢賚亭)에서 하룻밤을 보냅니다. 이때 평소 퇴계를 존경해오던 고봉도 몽뢰정으로 퇴계를 찾아가 하직 인사를 올립니다. 몽뢰정은 정유길(鄭惟吉, 1515~1588, 조선 전기의 문신) 선생이 동호

[우리문화신문=양승국 변호사] 조선의 임금 가운데 사람들의 마음을 제일 애잔하게 하는 임금은? 이렇게 물으면 대부분 사람은 단종을 먼저 떠올릴 것이다. 권력에 눈이 어두운 삼촌 수양대군에게 왕위를 찬탈당하고 노산군으로 강등되어 영월로 쫓겨 간 단종. 그것도 모자라 17살의 나이에 결국 죽임을 당한 단종. 단종을 생각하며 마음이 애잔해지지 않는 사람이 어디 있으랴? 그렇게 억울하게 죽은 임금이기에 단종을 신으로 모시는 무속인들도 많지 않은가? 단종이 이렇게 채 꽃도 피우지 못하고 죽어갔다면, 그의 아내 정순왕후 송 씨는 어땠을까? 단종보다 한 살 더 많았던 정순왕후는 단종이 죽고도 64년을 더 살다가 1521년(중종 16)에 세상을 떴다. 단종과 불과 3년도 안 되는 기간 부부로서 정을 맺었다가, 그 후 오랜 기간 한 많은 세월을 살아내야 했던 정순왕후. 그럼, 정순왕후는 그 오랜 세월을 어디서 어떻게 삶을 이어갔을까? 동대문구 창신동, 숭인동 일대에는 정순왕후의 흔적을 찾아볼 수 있는 곳이 몇 군데 있다. 지금부터 창신동, 숭인동으로 정순왕후 삶의 흔적을 찾아 떠나보자. 먼저 가보는 곳은 청계천 영도교다. 이곳에서 정순왕후는 영월로 피눈물을 흘리며 길을 떠나

[우리문화신문=양승국 변호사] 요즘 지구가 이상합니다. 세계 곳곳이 치솟는 기온으로 몸살을 앓고 있으며, 이렇게 고온으로 치닫다 보니 산불도 자주 납니다. 자주 날 뿐만 아니라 바짝 마른 산하에 불꽃이 당겨지면 대형산불로 번집니다. 이번 여름 캐나다에서 발생한 산불은 당국도 손 쓸 수 없을 정도로 캐나다 국토를 불태웠으며, 그 연기가 미국 동부의 하늘을 덮었습니다. 뉴스에서 노랗게 변한 뉴욕의 하늘을 보다 보니, 순간 지구의 종말이 온 것이 아닌가 하는 섬뜩함을 느끼겠더군요. 그리고 뜨겁게 달궈진 대기가 요동을 치면서 엄청난 폭우가 지구 곳곳을 때립니다. 바다는 또 어떤가요? 바다 온도도 올라가면서 플로리다 앞바다는 섭씨 38도까지 올라갔다고 합니다. 이렇게 바다와 대기 온도가 올라가니 태풍이, 그것도 슈퍼 태풍이 발달합니다. 저는 이 모든 것이 지구가 더 이상 못 살겠다고 몸부림치는 듯이 느껴집니다. 이거~ 제가 호들갑 떨고 있는 건가요? 얼마 전에 제임스 러브록(James Lovelock)이 쓴 《가이아의 복수(The Revenge of Gaia)》를 읽었습니다. 참! ‘가이아가 복수한다니? 가이아가 누구냐?’고 하실 분이 있을지 모르겠습니다. ‘가이아’

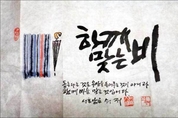

[우리문화신문=양승국 변호사] <노회찬 평전>을 보니, 노회찬이 꼽은 ‘내 인생의 한마디’는 신영복 선생이 말한 ‘함께 맞는 비’네요. 저자 이광호는 이를 얘기하면서 아래와 같이 말을 이어갑니다. “그는 비가 내리는 현장을 떠난 적이 없었다. 표현에는 차이가 있지만 대부분 정치인이 입에 달고 다니는 민중성(서민을 위한 정치)과 ‘골방 사회주의자’들의 급진성은 실천과 동떨어져 있다는 점에서 닮아있다. 민중성과 급진성을 실현하는 과정에서 필수적인 ‘현실성과 현장성’은 노회찬이 가장 그다울 수 있었던 특성이었고, 노회찬 정치의 ‘발’에 해당되는 가치였다.” 그렇지요. 노회찬은 이념에만 몰두하고 투쟁만 외치는 차가운 사회주의자들과 달리 현장으로 달려가는 정치인이었습니다. 우산을 왜 안 쓰느냐고 훈수만 하는 정치인이 아니라, 또 단지 우산만 들어주고 끝나는 정치인이 아니라, 그들의 아픔에 공감하고 눈물 흘리며 함께 비를 맞는 정치인입니다. 그런 정치인이기에 신영복 선생의 ‘함께 맞는 비’를 ‘내 인생의 한마디’로 꼽은 것으로 생각합니다. 회찬이가 ‘함께 맞는 비’를 ‘내 인생의 한마디’로 꼽았다니 저는 무척 반가웠습니다. 저도 이 말을 좋아할 뿐만 아니라,