[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 서울 용산 국립중앙박물관에 가면 국보 <청자 인물형 주전자>가 있습니다. <청자 인물형 주전자>는 고려시대인 13세기 전반에 만들어진 것으로 추정되는 인물형 고려청자 주전자인데, 높이 28cm, 밑지름 11.6cm 크기로, 화려한 도포를 두르고 머리에는 높은 관을 썼으며, 구름형의 대좌 위에 앉아서 복숭아로 추정되는 과일이 여섯 개가 올라가 있는 쟁반을 두 손으로 받쳐 앞으로 내밀고 있습니다. 청자 인물형 주전자는 1971년 대구 외곽에 있던 한 과수원의 땅속에서 온전한 상태로 발견되었는데, 현전하는 고려청자의 대부분이 도굴로 세상에 나와 있는 것들이지만, 이 청자는 출토지가 명확하다는 점에서도 값어치가 큽니다. 주전자는 높은 장식성을 보인다는 점에서 눈길을 끄는데 이것들은 청자의 표면에 퇴화기법(堆畵技法)으로 그린 것이지요. 퇴화기법이란 흑토와 백토를 물에 개서 먹으로 그림을 그리듯 무늬를 그리고 유약을 씌우는 기법을 말합니다. 이 주전자에 조각된 장식들에서는 도교 사상이 짙게 드러납니다. 도포와 같은 옷과 앉아 있는 구름 모양의 대좌 그리고 인물이 쓰고 있는 높은 관을 보면 불교의 보살보다

[우리문화신문=한성훈 기자] 국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터(센터장 박종서)는 보물 「청자 상감 ‘상약국’ 글씨 음각운룡문 합(이하 ‘청자 상약국명 합’)」의 과학적 보존처리와 복원을 끝냈다. 「청자 상약국명 합」의 뚜껑과 몸체에는 각각 ‘상약국(尙藥局)’ 글씨가 백색의 바탕흙으로 새겨져 있는데, 이는 매우 드문 경우로 고려 시대 청자 연구의 귀중한 자료로서 1978년에 보물로 지정되었다. * 상약국(尙藥局): 고려 시대에 의약을 담당하던 관청 「청자 상약국명 합」 뚜껑 일부는 과거 수리된 적이 있는데, 수리 부분의 경계면은 일본에서 유래된 킨츠기[金継ぎ] 기법이 적용되어 있었다. 2022년 정기조사를 통해 해당 수리 부분에 바램, 금이 감, 들뜸, 떨어짐과 같은 손상이 확인되어 ‘보존처리 필요’ 등급을 받았고, 국가유산보존처리심의위원회 심의를 거쳐 보존처리 대상으로 꼽혔다. * 킨츠기[金継ぎ]: 깨진 기물을 옻으로 결합한 뒤 금분ㆍ은분 등으로 수선하는 일본식 기법 이후, 문화유산보존과학센터는 2023년 5월부터 「청자 상약국명 합」의 보존처리를 진행하였다. 과거 수리에 대한 기록이 남아있지 않아 알 수 없었던 사용 재료의 정보를 얻기 위하여

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 올해는 푸른 용의 해 갑진년입니다. 용의 해를 맞아 찾아볼 것으로 국립중앙박물관에 있는 국보 <청자 어룡모양 주전자>도 있습니다. 이 주전자는 고려청자의 전성기인 12세기 무렵 빚어진 것으로 높이 24.4cm, 밑지름 10.3cm의 크기인데 용의 머리 모양을 한 부리에 물고기의 몸을 가진 특이한 형태의 동물 모양이지요. 이빨과 지느러미, 꼬리 끝에는 백토(白土)를 발랐는데 얼굴의 털이나 지느러미들을 매우 섬세하게 표현하였고, 주전자 몸체에는 비늘이 도드라지게 표현되었으며, 가운데 부분에는 앞뒤로 커다란 갈퀴 모양의 옆지느러미가 묘사되었습니다. 연꽃 줄기 무늬의 손잡이는 주전자의 몸체 위로 자연스럽게 늘어져 있고, 뚜껑은 물고기의 꼬리 부분을 본떠서 만들었지요. 전체적인 형태를 보면 기이하면서도 각 부위를 갖춘 용과 물고기의 모습을 하고 있는데 비취빛을 띠는 유약색과 더불어 지느러미와 꽃무늬로 드러나는 세밀한 오목새김(음각) 표현은 아름답기 그지없습니다. 따라서 이 청자 어룡모양 주전자는 고려청자 장인의 창의적인 미적 감각을 유감없이 보여주고 있으며 세련되고 능숙한 청자 제작 수준을 보여주는 공예품으로 고

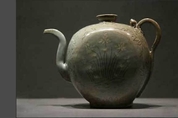

[우리문화신문=김영조 기자] 개성 부근에서 출토되었다고 전하는 아름다운 청자 주전자와 받침입니다. 고려시대 귀족들이 이 주전자에 담긴 술을 서로 따라 주며 이야기를 나누는 모습이 절로 상상되는 작품입니다. 색은 맑고 푸르며, 표주박 모양 주전자와 대접 모양 받침이 한 벌을 이룹니다. 푸른 배경 위에 까맣고 하얀 무늬가 눈에 띄며 전체적으로 균형과 조화가 돋보입니다. 주전자는 술, 물 등의 액체를 담아서 따르는 용도며, 받침은 주전자를 받쳐 주전자에 담긴 액체를 보온하는 등 기능적인 역할을 합니다. 완벽한 조합과 독특한 표현 기법, 자유분방한 무늬가 특징인 이 주전자와 받침은 2017년에 보물로 지정되었습니다. 완벽한 구성과 형태의 아름다움 이 작품은 주전자, 그리고 주전자 뚜껑, 주전자를 받치는 받침이 하나의 꾸러미를 이루고 있습니다. 고려청자 가운데 주전자는 상당히 많은 수가 전해집니다. 그렇지만 이처럼 뚜껑과 받침까지 완전한 하나의 꾸러미를 갖추고 있는 예는 드물어 이 청자가 더욱 값어치 있게 느껴집니다. 주전자는 표주박 모양[瓢形]을 그대로 담았습니다. 식물이나 동물, 인물 등 사물의 형태를 본떠 만든 청자를 상형청자(象形靑磁)라고 하는데, 이 주전자도

[우리문화신문=최우성 기자] 청자 기법을 중국의 도자기에서 받아들여 이를 투각과 삼감기법등으로 발전시키고, 고려인들만의 미적감각을 표현하여 천하의 명품으로 세상을 놀라게 하였던 고려시대 상감청자들이다. 전시품들을 보면서 황홀함을 느꼈으며, 선조들이 이룩하였던 문화유산들이 얼마나 귀하고 자랑스러운 것인지 충분히 느낄 수 있었다. 또 고려시대와 더불어 발전하였지만, 후기에는 전성기와는 다른 변형되거나 쇠퇴해가는 모습도 볼 수 있었다. 어느 것 하나도 허투루 여길만한 것이 없이 고귀한 작품들을 이렇게 한데 모아 볼 수 있기는 쉽지 않을 것으로 생각되는 고쳐청자 모듬전시회였다. 청자전시회는 지금 국립중앙박물관 본관 3층에서 현재 전시중에 있다. 아울러 조선시대 명품이었던 백자전도 함께 본다면 한국의 청자와 백자에 대하여 제대로 볼 수 있는 전시일 것으로 생각된다. 많은 독자님들의 관람을 추천하며 시리즈를 마친다.

[우리문화신문=최우성 기자] 고려왕조는 성종때(981~997) 때부터 각종 의례에 대한 제도를 정비하면서 그에 쓰이는 자기들을 만들었다. 이를 위하여 《상정고금예문》이라는 책을 펴냈다. 각종 의식을 주관하기 위하여 제기도감, 도제고 등의 관청을 설치하고 국가 의례용 그릇들을 체계적으로 만들고 관리하였다. 의례용 그릇에는 왕실의 권위를 상징하는 도철(중국 신화에 등장하는 전설의 동물), 용, 이룡(이무기) 등의 무늬를 장식하였고, 의식을 행할 때에는 향로에 향을 피웠는데, 이 향로도 청자로 만들었다. 연꽃문양을 돋을 새김으로 장식한 향로는 백제금동대향로를 생각하게 하는데, 백제금동대향로에서는 연꽃이 수많은 산으로 표현되었고, 그 산마다 수많은 동물들과 사람들이 표현되었다. 고려시대에는 불교와 관련된 국가적 의례가 많았는데 대표적 행사로는 연등회와 팔관회가 있었다. 이런 행사에는 다양한 그릇들이 사용되었을 것이고, 귀한 음식과 음료와 행사용 물품들은 귀한 청자에 올려졌을 것이다.

[우리문화신문=김영조 기자] 청자 거북이모양 연적은 고려시대 비석의 귀부(龜趺, 거북 모양으로 만든 비석의 받침돌)에서 흔히 볼 수 있는 용머리가 달린 거북이 모양의 연적입니다. 이러한 모습은 이미 삼국시대 신라 토기 주전자 가운데서도 볼 수 있으며, 고려에 들어와서 세련되게 발전한 듯합니다. 물을 쏟는 주둥이인 용머리는 입을 벌려 연 줄기를 물고 있으며 그 줄기는 등으로 뻗어 있지요. 거북의 등에 뚫린 물구멍은 둘레가 꽃잎 모양으로 싸여 있고 등 전체에 육각형 거북이 등껍질 무늬가 오목새김(음각)되어 있으며 거북이 등껍질 무늬 안에는 왕(王)자 모양의 무늬가 하나씩 새겨 있습니다. 또한 거북이 등껍질 무늬 가장자리에는 주름 무늬를 띄엄띄엄 반 돋을새김(반양각, 半陽刻)하였고, 용머리 눈 부위에는 검정빛 철사(鐵砂) 물감을 찍어 눈동자를 표현하였지요. 유약은 밝고 투명하며 금이 간 데가 없고 바탕흙은 매우 고와 고급스런 느낌을 줍니다. 이런 상형청자 연적은 거북이 모양 말고도 원숭이나 용, 오리, 해태, 개구리 따위 동물과 복숭아, 석류, 연꽃 따위 식물 그리고 팔괘무늬나 생황 모양을 본뜬 것들이 있습니다. 이런 연적들은 청자 전성기인 12세기 전반에 많이