[한국문화신문=서한범 명예교수] 지난주 이야기는 다나베의 대동강주유기(大同江舟遊記)를 보면서 그가 평양에 대한 인상이 매우 좋았기에 여러 가지 아름답게 묘사된 이야기를 하였다. 예를 들면 길거리에서 만나는 여인들 중에도 아주 예쁜 사람이 많다는 대목이라든가, 아름다운 곡선으로 어우러진 건축물을 극찬하는 등, 조선의 건축 문화에도 탄복하고 있는 것이다. 이들의 뱃놀이에 동행을 하게 된 4인의 기생 중에서 장학선(張鶴仙)은 훗날 월남하여 60년대 말, 중요무형문화재 29호 서도소리의 초대 예능보유자가 되었던 인물이라는 이야기를 했다.

또 그는 10살 때 평양 관우물 소리방에서 노래를 배우기 시작하다가 14살 때부터는 평양의 기성권번에 입학하여 본격적으로 김밀화주(金蜜花珠) 명창에게 소리를 배웠다는 이야기, 김밀화주의 제자들로는 장학선 외에도 이반도화(李半島花), 이정렬, 이부용, 장금화 등, 쟁쟁한 명창들이 많다는 이야기도 하였다. 기성권번 출신의 장학선이라는 명창은 일제강점기 콜롬비아나 빅타 레코드회사 등에서 서도소리 음반을 취입하기 시작하였으며 1959년에는 그 유명한 전국의 명창대회 <8도 명창대회>에서 당당히 1등을 하여 그의 존재를 다시 한 번 세상에 알렸던 인물이라는 이야기도 하였다.

현재 남한에서 전통적으로 이어지고 있는 서도소리, 특히 평안도 지방의 소리는 그 뿌리가 김밀화주의 소리라고 하겠다. 김밀화주의 소리는 평양 기성권번 출신인 장학선과 그의 선후배들이 이어 받았던 것이다. 그 소리의 법통을 이어받은 장학선은 1969년 9월, 서도소리가 국가 중요무형문화재로 지정됨과 동시에 이 종목의 최초 예능보유자가 되었던 것이다. 장학선의 뒤를 이어서는 김정연, 오복녀 등이 보유자가 되어 활동하였고, 그 이후 현재까지는 이들의 제자들인 김광숙, 이춘목, 유지숙, 한명순 등이 그 소리를 이어오고 있는 것이다.

▲ 1969년 서도소리 무형문화재가 된 장학선 명창(그림 이무성 한국화가)

다나베 일행은 기성권번을 방문한 다음날 대동강에 배를 띄우고 뱃놀이를 하였는데 그 중, 인상에 남는 이야기를 하나 소개해 보기로 한다.

다나베는 기녀들을 일본의 예기처럼 보지 않았고 예술가로 대접하였다는 표현이 인상적이다. 그가 만나본 서울, 당시의 경성에는 일본의 예기와 조금도 다를 바 없는 기생이 많았는데, 특히 평양의 기녀들은 일본이나 서울의 기녀들과는 여러 면에서 달랐다는 것이다. 즉 평양에서 권번의 교육을 받고 졸업한 기생들은 일본의 예기와는 비교가 될 수 없을 정도로 음악예술의 대가처럼 보였다는 표현이 기억에 남는다.

다나베 일행과 기녀 4인을 태운 배가 대동강 가운데를 조용히 미끄러져 가는 사이, 4명의 기생들은 번갈아 가며 아름다운 목소리를 높여 노래를 불렀는데, 노래하는 자태며 고운 목소리가 모두 예술가의 경지에 올라있음을 느꼈다는 것이다. 그 기녀들은 모두가 배의 측면에 걸터앉아 강 건너 모란봉을 향해서 노래를 불렀는데, 그 자태도 아름답거니와 그 소리가 천길의 절벽에 부딪쳐 되돌아오는 메아리의 아름답고 절묘함은 전에는 경험해 보지 못했던 천상의 소리였다고 회고하고 있는 것이다. 특별히 다음의 대목은 인상적이어서 그대로 여기에 인용해 보기로 하겠다.

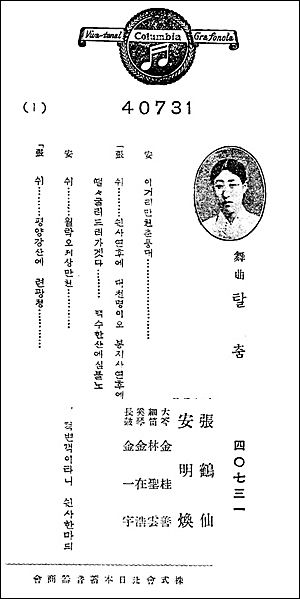

▲ 서도소리 장학선 명창의 음반

“배가 청류벽을 떠나 바야흐로 평양시가에 들어가려 할 무렵이었다. 4명 가운데서도 가장 예쁜 목소리를 가진 장학선이라는 기생은 한층 더 아름다운 목소리로 울 듯, 혹은 호소하는 듯 노래 부르기를 시작했다. 그 소리는 양양한 물 위를 조용히 기어서 저 멀리 사라져 갔는데, 노래가 끝났을 때 ‘지금 부른 노래의 뜻은 어떤 것인가’라고 물었다. 그랬더니 옆에 있던 기생이 곧 붓을 들어 그 노래의 의미를 다음과 같이 써주었다. ‘세월은 흘러가고, 봄은 또다시 돌아 왔구나. 하늘은 세월을 더하고, 사람은 수(壽)를 더하고, 봄은 천지에 가득하니, 복은 집 안에 충만하다. 그런데 어찌하여 세상의 인심은 날마다 변해 가는가.”

장학선이 부른 노래가 어떤 노래인가는 분명치 않지만, 아마도 서도소리의 대표적인 노래, 수심가와 엮음수심가, 또는 시창이었을 가능성이 높다.

배가 평양의 시가쪽을 끼고 지나갈 무렵, 물가에서는 여인들이 함께 흰옷을 다듬이돌 위에 놓고 때리는 소리가 메아리 쳐서 배안에서 부르는 기녀들의 노래소리와 어울려 아주 재미있는 반주처럼 들려왔다는 점도 음악인의 안목을 느끼게 하는 대목이다. 배는 부두에 닿았으나 아쉬움은 아직도 많이 남고, 그러나 대동강에서 노닐고 싶었던 희망이 이루어져 너무나 기뻤다고 다나베는 그의 음악기행에서 말하고 있다.