[한국문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 개교 60주년을 맞은 <립국악중고등학교>의 기념 연주회 이야기를 하였다. 지난 9월 17일 <국립국악원> 예악당에서 열렸으며 동문, 재학생, 관련기관이나 단체, 각급 학교의 교수와 학생들, 그리고 애호가 등으로 초만원이었다는 이야기, 국악중고교는 지금으로부터 꼭 60년 전인 1955년에 제1회 입학생을 뽑기 시작하였으며 처음에는 국립국악원의 부설로 세워진 <국악사양성소>였다가 1972년 <국립국악고등학교>로 새 출발을 하게 되었다는 이야기를 했다.

또 국악중고교 출신들 중에는 이름이 나 있는 대학교수와 인간문화재, 그리고 유명 연주가 등이 즐비하며 실제로 이들이 한국의 전통음악계를 이끌고 있는 이야기, 이 학교의 설립배경을 이야기 하려면 먼저 국립국악원의 개원 배경부터 이해가 되어야 한다는 얘기도 더불어 했다.

그와 함께 이날의 60주년 기념음악회는 종묘제례악 가운데 전폐희문과 영관의 연주, 가곡의 태평가, 수제천, 거문고산조, 궁중무용 처용무, 구음시나위, 창작관현악 <천년>, 그리고 김기수의 관현악 <송광복(頌光復)>을 연주했다는 말도 이어졌다. 특히 송광복은 해방의 기쁨을 국악기로 표현한 작품으로 1952년 국립국악원이 부산 피난지에 있을 때, 당시 35세의 젊은 국악사였던 죽헌 김기수가 작곡한 곡이라는 이야기, 또한 이 곡은 해방이후, 실질적인 국악창작곡의 효시로 볼 수 있다는 이야기 등을 하였다.

|

||

| ▲ 조선일보에 실린 "전조선향토예술대회" 기사, 이동백ㆍ임방울 명인창 함께 나란히 실린 박춘재(맨 아래) | ||

올해는 광복 70주년이 되는 해다. 일제의 식민지 생활에서 해방된 이후의 국악계는 어떠했을까? 아니 그 이전에 일제의 침탈로 암울했던 시기에 우리의 전통소리로 일반 대중을 위로해 주고 웃음을 전해준 명창은 어떤 사람들이 있었는가? 특히 우리의 아리랑이 세계인의 관심과 주목을 받는 이 시점에서 그 명창들 중에서 박춘재나 이창배와 같은 인물들이 주목을 받는 것은 무슨 까닭인가? 우리는 이들을 얼마나 알고 있으며 더 늦기 전에 이들을 위한 기념사업의 문제도 서둘러야 할 문제가 아닌가 싶다.

이번 주에는 해방 이전의 국악계 실정이나 현황, 그리고 해방 이후의 관련 이야기 등을 꺼내 보도록 하겠다. 먼저 경서도 소리의 명창이면서 재담꾼이었던 박춘재에 관한 이야기부터 시작한다.

대한제국 말기의 국립극장은 원각사였다. 이 극장의 전속 구극단(舊劇團)이던 협률사가 원각사로부터 추방되어 지방을 전전하였는데, 이 때 박승필이란 사람이 지금의 을지로 4가 국도극장 뒤편에 광무대(光武臺)를 건축하기에 이른다. 이것은 당시 유일한 구극(舊劇), 혹은 구파극의 무대였다. 그 뒤 광무대 뿐 아니라, 단성사, 연흥사, 장안사 등 대중공연장 시대를 맞이하게 되었고 그러다가 나중에는 광무대로 합치게 된다.

그런데 1930년대 광무대가 불타버리고 나니 구극의 배우들은 갈 곳이 없었다. 이때까지, 즉 광무대가 문을 닫기 전까지의 국악계는 판소리를 위주로 하는 창극조의 공연이나 경서도 소리나 선소리 등이 중심을 이루고 있었다.

특히 구파극의 중심이오, 경서도 소리의 중심은 박춘재(1883~1950)였다고 해도 과언이 아니다. 왜냐하면 이미 그는 10대 후반에 고종임금으로부터 연예 감독관의 관직을 하사 받을 정도로 경서도 소리에 특기를 보였던 사람이었기 때문이다.

뿐만 아니라 1920년대까지 출판된 각종 잡가(雜歌)집에는 ‘광무대소리’ ‘조선제일류가객 박춘재군’ ‘박춘재소리명창’ ‘조선명창 박춘재군’ 등등의 글귀와 함께 그의 사진을 싣고 있어서 그의 존재를 짐작할 수 있는 것이다. 그가 이 시대에 조선을 대표하는 소리꾼이었다는 점은 초기 일본 축음기 회사에서 만들어낸 레코드판이 증명을 하고 있다. 이때가 박춘재는 30대 중반이었다.

당시 조선의 잡가를 가장 먼저 녹음한 사람도 박춘재였고, 가장 많은 노래를 녹음한 사람도 박춘재였으며 가장 많이 팔린 음반도 그의 것이었다고 한다. 그래서 그 당시의 음반을 보면 대부분의 경기소리나 재담 등의 독창은 박춘재이고, 간혹 문영수와 함께 또는 김홍도와 함께 부른 노래들이 보이고 있다. 이러하니 해방 전 1930년대까지만 해도 박춘재 세상이었다 해도 과언이 아닌 것이다.

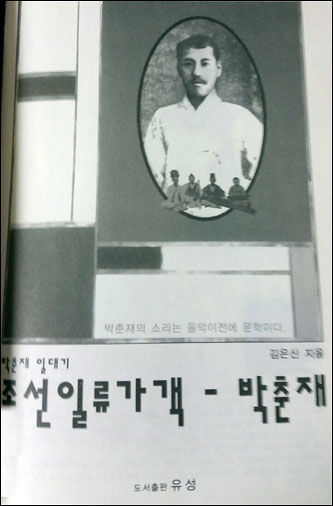

▲ 박춘재 일대기 소설 《조선일류가객-박춘재》

유성기와 레코드판이 처음 소개될 당시 재미있는 일화도 전해진다. 유성기와 레코드판을 처음 대하는 사람들은 여우에 홀린 듯한 표정을 지으면서 그 기계 안에 귀신이 들어가서 노래하고 있다며 매우 놀랐다는 것이다. 그러니까 여기에 착안한 상인들이 유성기와 레코드를 가지고 전국을 돌며 공터나 마을입구에서 천막을 치고 입장료를 받으면서 박춘재의 소리나 재담을 들려주었던 것이다.

광무대가 문을 닫은 지 얼마 되지 않아 종로4가 옛 한일극장 자리에는 공연장(미나도좌)이 건축되어서 한때나마 구극의 연행장으로 이용되기도 하였는데, 이것 역시 흥행이 되지 않아서일까 얼마 지나지 않아 영화관으로 바뀌게 되어 다시 구극은 무대를 상실하고 말았다.

세상 사람들은 박춘재라는 명창을 잊은 지 이미 오래 되었다. 그런데 국악계 일각에서는 그의 손자인 박진홍과 함께 <박춘재기념사업회>를 결성하고 박춘재 명창의 생전 활동을 조명하기 위한 작업을 조용히 진행하고 있었던 것이다. 그 대표적인 결과물의 하나가 2011년에 출간된 박춘재 일대기로 나온 소설 《조선일류가객-박춘재》라는 책이다.

이 책은 기념사업회에서 발행하였으며 지은이는 김은신이라는 소설가이다. 지은이는 다양한 문헌자료, 음반, 신문기사, 구전자료 등을 확보하여 마치 그가 살아있을 때의 활동을 지켜 본 듯 자세하게 그의 일대기를 서술하고 있어서 매우 재미있게 읽을 수 있었다.

그의 연보에는 연도와 나이에 따라 구체적인 활동 상황들을 소개하고 있어 많은 도움을 주고 있다. 예를 들면 박춘재는 언제 어느 곳에서 태어나고, 언제 어느 곳에서 죽었으며, 무슨 공연을 어느 곳에서 했는가하는 내용은 모른 채 소리를 잘했던 명창, 재담을 잘 했던 명인, 장고를 잘 치던 명인, 고종 임금으로부터 감찰직을 받았다는 정도로 알고 있다. 그러나 이 책에는 “1883년 4월 29일(고종20년) 서울의 서부 이판동에서 태어났다고 기록되어 있으나 실제로는 공평동에서 태어나 3살까지 살다가 이판동으로 이사 왔다.”고 서술하고 있어서 비교적 구체적이고 상세하게 그에 대하여 기록하고 있는 것이다. (다음 주에 계속)