[우리문화신문=이동식 인문탐험가]

“자네는 지겹지도 않아서 평생을 두고 수학만을 그렇게 연구하는가? 자네가 하는 그 일이 인류 사회에 어떤 공헌을 하고 있단 말인가?”

이럴 때마다 그 수학자는 다음과 같이 대답했다고 한다.

“제비꽃은 제비꽃답게 피면 그만이지, 제비꽃이 핌으로써 봄의 들녘에 어떤 영양을 끼칠 것인가, 그건 제비꽃으로선 알 바가 아니라네.”

법정 스님의 저서 '서 있는 사람들'에 나오는 글이다.

세상이 어지럽다.

지겨운 코로나는 언제 우리 곁을 떠나려나?

이런 때에 제비꽃 이야기가 생각이 난다.

내가 하는 일이 세상에 어떤 영향을 미칠까를 걱정하지 말고

그저 자기 일이나 또박또박 잘하면 되는 것 아니냐는 이야기가 아니던가.

문득 고개를 드니 오후의 햇살이 길게 창문을 타고 들어온다.

물끄러미, 아무 생각 없이, 오랫동안 그 햇살을 본다.

그러다가 햇살을 말한 추사 김정희의 글씨가 떠올랐다.

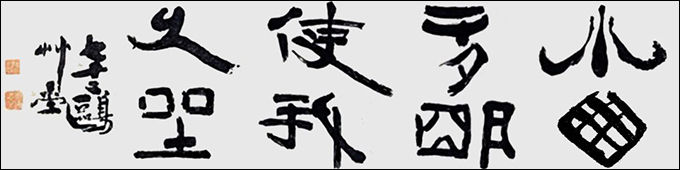

小窓多明 使我久坐(소창다명 사아구좌)

뜻이야 뭐 “작은 창으로 햇빛이 환하게 들어오니, 그것을 보느라 한참 앉아있네” 정도일 것인데 원래 뜻글자인 한자를 상형문자화 해서 표현하는 추사의 솜씨가 기가 막힌다.

창(窓)을 격자무늬의 칸 정도로 단순화한 재치있는 발상,

글자들이 햇빛을 받아 마치 간지러운 듯 춤을 추는 형상이 너무 익살스럽지 않은가?

오랫동안 앉아있으면서 햇빛에 노출된 사물들의 속 움직임을 포착해내고 그것을 글씨의 율동으로 표현한 듯하다. 서예도 리듬이고 음악이고 그림, 곧 시각예술이라는 것을 비로소 알겠다. 거기에는 추사라는 사람이 추구해 온 정신의 영역이 담겨있고 드러나 있다.

어떤 사람은 좌(坐)라는 글자를,

마치 너무 오래 앉아있어 허리가 아픈 관계로 살짝 엉덩이를 든 상태 같다고 하던데,

그 말도 재미있다.

아니면 창문 두 개를 상징한 것인가?

답답한 날 오후에, 저녁해를 바라보다가 추사의 이 글귀가 생각난다.

그러다가 이 글귀의 참맛을 느끼고 싶었다.

내가 제비꽃이 되는 것이다.

꼭 제비꽃이 아니라도 상관없다

내가 피워낼 수 있는 작은 꽃을 피워내면 되는 것이다.

그저 자기가 받은 본분대로 열심히 살면 되는 것이다.

내 사는 것이 이 세상에,

후세에 어떤 영향이나 평가를 주고받을 것인지는 생각하지 말자.

태생대로 본분대로 살아갈 뿐이다.

너무 걱정을 많이, 그것도 쓸데없는 것까지 하지 않고

느긋하게 자신의 길을 가는 것이다.

덥기까지 한 저녁 햇살에 내 생각은 한없이 왜소해지고 있었다.

그러나 그것은 쓸데없이 세상일에 휩쓸리지 않고

나의 삶을 만들어가는 소박한 길이 아닐까 하는 생각이 드는 것이다.