[우리문화신문=우지원 기자]

(p.13)

1923년, 마침내 내가 완성됐어.

멋지고 당당한 모습으로 사람들 앞에 나타났지.

산 아래 마을 사람들도, 서울에 사는 외국인들도 나를 구경하러 왔단다.

메리는 내게 ‘딜쿠샤’라는 이름을 붙여 주었어.

산스크리트어로 ‘기쁜 마음의 궁전’을 뜻한다 하더구나.

서울시 종로구 행촌동 1번지, 아주 특별한 집이 한 채 있었다. 누가 지었는지, 언제 지었는지, 왜 지었는지 베일에 싸여 있던 곳. 사람들은 그곳을 광복 뒤 보금자리로, 전쟁 중 피난처로, 전쟁 뒤 공동주택으로 썼다. 태풍에 무너질 뻔하고 화재로 불에 탈 위기도 있었지만, 이 은행나무 아래 집은 행촌동 언덕 위에서 거의 100년을 버텼다.

이 책 《딜쿠샤의 추억(서울시 종로구 행촌동 1번지 아주 특별한 집)》은 2017년 8월 8일, 등록문화재 제687호로 공식 등록되어 2021년 시민들에게 개방된 ‘딜쿠샤’에 얽힌 이야기를 담고 있다. 독립문역에서 약 10분만 가면 쉬 닿을 수 있는 이 저택은, 그 이국적인 이름만으로도 무한한 추측과 신비를 자아낸다.

산스크리트어로 ‘기쁜 마음의 궁전’을 뜻하는 ‘딜쿠샤’는 주인을 잃은 뒤, 오랫동안 진짜 이름은 잊힌 채 ‘붉은 벽돌집’이나 ‘서양 사람 집’, 심지어 ‘귀신이 나오는 집’으로 불렸다. 그러나 이곳은 한때 앨버트 테일러와 메리 테일러 부부가 아들 브루스와 함께 살던 아름다운 공간이었다.

인도에서 결혼하고 한국에 정착한 두 사람은 한 마을에서 커다란 은행나무를 발견하고 마음을 빼앗긴다. 그 멋진 나무 아래 우리 집을 짓고 싶다는 아내의 소망대로, 앨버트 테일러는 은행나무 옆에 아름다운 집을 짓고 그 밑에 성경의 시편 126장 1절을 새겼다.

‘건축가가 집을 지어도 하느님이 짓지 않으면 헛되고

파수꾼이 성을 지켜도 하느님이 지키지 않으면 헛되도다.’

이 구절이 지켜준 덕분이었을까. AP 통신 특파원이던 앨버트는 독립운동을 물심양면 도우면서도 비교적 화를 입지 않을 수 있었다. 이 가족과 한국의 인연은 특별했다. 마치 누가 계획한 것처럼 아들 브루스는 1919년 2월 28일, 3.1만세운동 하루 전날 태어났다.

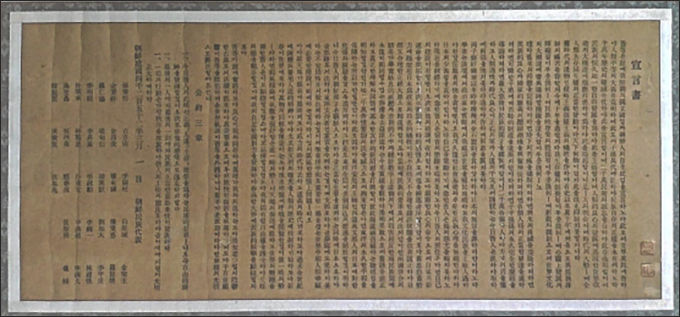

세브란스 병원에서 브루스를 낳은 메리가 앨버트를 기다리고 있을 때, 병실로 뛰어 들어온 간호사들이 메리의 침대에 종이 뭉치를 숨기고 황급히 사라졌다. 뒤이어 들이닥친 일본 경찰들이 병원을 수색했지만, 숨겨진 종이 뭉치는 찾지 못했다.

그 종이뭉치는 바로 ‘3.1독립선언서’였다. 앨버트는 재빨리 동생 빌을 불러 ‘3.1독립선언서’를 신발 뒤축에 숨겨 한국을 빠져나가게 했고, 이로써 전 세계신문에 한국의 ‘3.1독립선언서’가 한 글자도 빠지지 않고 실릴 수 있었다.

세월이 흘러 스물한 살이 된 브루스는 1940년 어느 날, 태평양전쟁에 참전하기 위해 딜쿠샤를 떠났다. 전쟁으로 미국과 일본의 갈등이 고조되자 미국인 신분으로 일본의 간섭을 덜 받던 앨버트도 독립운동을 도왔다는 죄목으로 일본 경찰에 끌려가고 말았다.

딜쿠샤에 홀로 남은 메리 테일러는 일본 경찰의 조롱과 감시를 받으며 가택 연금을 당했고, 개 사료로 죽을 쑤어 먹으며 열악한 상황을 견뎠다. 그래도 이때 이웃에 사는 한국인들이 문밖에 달걀이며 꿩이며 식량을 가져다 놓아 위기를 넘길 수 있었다.

앨버트는 체포된 지 6달 만에 겨우 돌아왔다. 아들 브루스가 태평양전쟁에 참전한 뒤 소식이 끊긴 상황이었지만, 일본 정부로부터 추방 명령을 받은 테일러 부부는 결국 수십 년 동안 정들었던 딜쿠샤를 떠나 미국으로 떠나야 했다. 그것이 앨버트에겐 마지막 딜쿠샤의 모습이었다.

(p.31)

“우린 추방당한 다음에 미국 캘리포니아에서 살았어.

매일 한국으로 돌아갈 날을 손꼽아 기다렸지.

앨버트는 태평양 너머에 자기 나라가 있고, 자기 집이 있다고 늘 얘기했단다.

그러면서 만약 자기가 한국에 돌아가기 전에 죽거든

자기의 재를 한국 땅에 묻어 달라고 부탁했지.

힘들게 한국으로 돌아가는 날을 잡았는데…

앨버트는 그날을 얼마 앞두고 갑자기 심장마비로 세상을 떠났단다.

난 앨버트의 소원을 들어주기 위해

어렵게 한국으로 떠나는 미국 군함을 얻어 탔어.

그리고 저 아래 한강이 보이는 양화진 묘지에 앨버트를 묻었지.”

부부가 떠난 뒤에도 딜쿠샤는 꿋꿋이 살아남았다. 한국전쟁의 포화, 1960년대 개발 열풍… 그 모든 굴곡진 현대사를 오롯이 버텨낸 딜쿠샤는 마침내 부활의 기회를 맞았다. 대한매일신보 사옥이었다는 소문이 퍼지자 역사가와 건축가들이 집을 조사하기 시작했고, 집에 새겨져 있는 ‘DILKUSHA 1923’이 선명히 드러난 것이다.

(p.46)

“어머니는 이 집이 우리 가족의 희망의 궁전이 되길 바랐던 것처럼

오래도록 한국인들의 희망의 안식처가 되길 간절히 바란다고 말씀하셨지.”

2016년 2월 28일, 브루스의 손녀 제니퍼는 일 년 전 세상을 떠난 브루스의 재를 커다란 은행나무 밑동에 뿌렸다. 단란했던 한 가족의 ‘희망의 궁전’이자, 오랫동안 한국인에게 희망의 안식처가 되어준 딜쿠샤는 지금도 그 자리에 서서, 평온한 안식을 선물하고 있다.

빼앗긴 나라를 되찾고 국민의 안위를 그 누구보다 더욱 걱정해야 할 지도층마저 변절하던 1940년대, 한국의 독립을 여전히 믿고 지지했던 앨버트 테일러의 용기는 그 무엇보다 값진 것이었다. 일본의 세력이 가장 맹위를 떨치던 상황에서도 희망을 놓지 않을 수 있는 사람이라면, 그가 사는 집을 ‘희망의 궁전’이라 불러도 손색이 없는 것 아닐까?

이 책은 시민들에게 아직 생소할 수 있는 ‘딜쿠샤’를 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 조곤조곤, 그리고 따뜻하게 소개한다. 은행나무 옆 이국적인 이 벽돌집이 궁금했던 이라면, 그리고 앨버트 테일러의 희망을 기억하고 싶은 이라면, 한 번쯤 책장을 펼쳐 들 만하다.