[우리문화신문=우지원 기자]

북촌한옥마을.

오다가다 한 번쯤 지나쳐 본 적이 있을 이곳은 일제에 나라를 빼앗겼던 시절, 일본인이 경성에 몰려와 살며 조선인들은 점점 외곽 변두리로 내몰리는 것을 염려한 건축왕 정세권이 한 평 두 평, 땅을 사들여 조선인들의 보금자리를 지켜낸 곳이다.

오늘날 보는 북촌한옥마을의 풍경은 거의 이 건축왕, 기농 정세권이 만들어냈다 해도 과언이 아니다. 그는 ‘건양사’라는 건설회사를 운영하며 살기 편하고 값싼 ‘조선집’, 곧 한옥을 대거 지어 보급했고, 덕분에 조선인들은 일본인들이 잠식해 오는 가운데 자리를 지킬 수 있었다.

그러나 오늘날 정세권을 알고 있는 이들은 별로 없다. 큰 사업을 일군 자본가로 안락한 삶을 누릴 수 있었음에도 독립운동을 하다 1942년 일제에 체포, 갖은 고문을 받고 건축 면허와 재산을 모조리 빼앗겼기 때문이다.

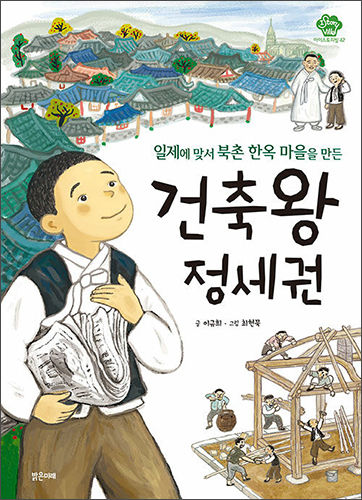

이 책 《일제에 맞서 북촌 한옥 마을을 만든 건축왕 정세권》의 지은이는 정세권이 지은 북촌과 익선동, 창신동과 같은 한옥마을이 오늘날 많은 이들이 즐겨 찾는 명소가 되었지만, 아무도 일제에 맞서 조선집을 지켜내던 정세권은 기억하지 못한다는 것을 안타까이 여겨 그의 삶을 동화로 쓰기 시작했다.

이야기는 한옥을 짓는 총책임자, 곧 대목장이었던 신영수 할아버지가 자신이 죽고 난 뒤에도 북촌한옥마을 집을 팔지 말고 대를 이어 살 것을 증손자에게 부탁하며 지나온 삶을 들려주는 것으로 시작된다.

신영수 할아버지는 부여에서 상경해 방 한 칸 마련하기 어려웠던 시절, 한옥 수천 채를 짓는 큰 건축회사의 사장이던 정세권과의 만남이 어떻게 인생을 바꿔놓았는지, 그리고 그가 힘들게 쌓은 부를 얼마나 가치 있게 쓰는지 옆에서 지켜본 이야기를 풀어낸다.

정세권은 ‘사업으로 애국한 사람’의 본보기였다. 이렇게 조선집 수천 채를 분양해 벌게 된 큰돈으로 조선어학회를 후원했다. 당시 돈으로 거의 기와집 열 채 값이었던 조선어학회 땅 부지를 사들이고, 번듯한 회관을 세워 회원들이 걱정 없이 우리말 연구에 매진할 수 있도록 했다.

(p.105-107)

“기농 선생, 어서 오십시오. 2층으로 올라가는 건물을 보고 있자니 벌써 가슴이 요동을 칩니다. 수표정(수표동) 조선교육협회의 비좁은 방 한 칸을 얻어 저희 ‘조선어학회’ 회원들이 사전을 만든다고 복닥거렸는데 이젠 궁궐 부럽잖은 건물을 지니게 되었습니다. 이 모두가 기농 선생 덕분입니다.”

“아하하, 고루 선생, 그런 말씀 마십시오. 제가 가끔 수표정으로 갈 때면 우리말 사전을 펴내기 위해 글자 하나하나를 베끼고 쓰는 모습을 볼 때면 제 마음이 얼마나 뿌듯했는지 아십니까? 저는 집을 팔아 번 돈으로 여러분을 위해 땅을 사서 이렇게 번듯한 ‘조선어학회 회관’을 지어 드릴 수 있어서 기쁠 뿐입니다.”

“기농 선생은 진정 한옥으로 애국을 하시는 분입니다. 기농 선생 덕분에 우리 사전 편찬 위원들은 이제 쾌적한 환경에서 더 열심히 사전을 만들기 위해 노력할 것입니다.”

영수는 두 분의 이야기에 귀를 기울이며 그제야 어렴풋이 알게 되었다. 기농은 바로 정세권 아저씨의 호이고, 고루는 이극로 선생님의 호라는 것. 그리고 정세권 아저씨가 이 땅과 건물을 모두 조선어학회에 기증하였다는 걸 말이다.

이런 조선어학회 후원 활동 말고도 ‘장산사’라는 회사를 세워 ‘조선물산장려운동’에도 앞장섰던 정세권이 일제에는 눈엣가시일 수밖에 없었다. 그는 결국 1942년 경찰에 끌려가 모진 고문을 받았고, 다시는 한옥을 짓지 말고 일본 집을 지을 것을 종용받았으나 거절했다.

대가는 혹독했다. 일제는 정세권의 재산을 모조리 압수했고 빈털터리가 된 그는 고향으로 내려가 여생을 보냈다. 건축왕이라 불릴 정도로 엄청난 돈을 벌었지만, 그가 세상을 떠난 뒤 남긴 유품은 쌀되와 놋 주발 한 벌, 조선어학회 뒤에 생긴 한글학회가 펴낸 《큰사전》이 전부였다.

책은 주인공 영수 할아버지가 정세권이 세운 ‘건양사’에 말단 직원으로 들어가 대목장으로 성장하기까지의 이야기, 건양사에서 지은 한옥 한 채를 분양받아 마침내 ‘내 집 마련의 꿈’을 이룬 이야기, 모든 것을 잃고 고향에 내려간 정세권 선생을 후일 찾아가는 이야기 등을 잔잔하면서도 감동적으로 담아낸다.

(p.142)

“아주 오랜 시간이 지난 후 나는 그분이 모든 재산을 잃고 고향인 경남 고성군 하이면 덕흥리로 내려가 계실 때 한번 찾아갔었지. 늙고 지친 모습에도 불구하고 그분은 여전히 사람을 꿰뚫어 보는 눈빛으로 나를 반겨 주셨단다. 나는 그분께 큰절을 올렸다. 나를 사람답게 살 수 있도록 해주시고, 오늘날 대목장으로 살아가게 해주신 은혜에 감사드린다고. 그리고 그분이 지은 북촌을 지키는 북촌 지킴이가 되어 그분의 뜻이 길이길이 빛나도록 해 드리겠노라고 약속했지.”

이렇듯 가회동 31번지 북촌한옥마을과 익선동 166번지 한옥마을은 나라 잃은 조선인들에게 ‘내 집 마련의 기쁨’을 선사한, 정세권이 지켜낸 ‘우리 마을’이었다. 그의 노고와 혜안이 없었다면, 오늘 우리는 그 자리에 한옥 대신 적산가옥과 현대식 건물이 즐비한 풍경을 보고 있을지도 모른다.

나라에 보탬이 되는 방법으로 돈을 벌고, 또 그렇게 쌓은 부를 사회에 환원하며 독립운동을 위해 노력한 그는 진정 ‘사업보국’을 실천한 애국자였다. 비록 모든 걸 빼앗기고 빈손으로 떠났지만, 그가 지은 수많은 ‘조선집’은 여전히 남아 그가 남긴 삶의 흔적을 말없이 보여준다.

이렇듯 민족을 위해 헌신한 인물이지만 그를 기억하는 책은 이 책이 거의 유일한 상황이다. 이에 진한 아쉬움을 느낀 독자라면 2021년 개관한 북촌한옥역사관을 찾아 그의 발자취를 다시 한번 되새겨 보는 것도 좋겠다.