[우리문화신문=이동식 인문탐험가]

7월 한더위 불덩이 같은 해가 하늘에 덩그러니 걸렸고, 바람도 구름도 없었다. 이런 뙤약볕에 앞뒤 뜰이 마치 커다란 풍로처럼 달아오르는데 새 한 마리도 감히 얼씬하지 못한다.

온몸에 흐르는 땀이 이쪽저쪽으로 개울을 이루듯 하니 밥상을 앞에다 놓고도 먹을 엄두를 내지 못한다. 댓자리를 깔고 땅바닥에 풀썩 눕고 싶었지만, 촉촉한 바닥도 기름처럼 끈적였다. 게다가 파리가 덤벼들어 목에도 윙윙, 코끝에도 윙윙, 쫓아도 쫓아도 좀처럼 도망가지 않았다. 정말 어찌할 바를 몰라 쩔쩔매는데, 갑자기 하늘로부터 시커먼 수레바퀴들이 굴러오는 듯, 아니면 수백만 개의 북이 한꺼번에 울리듯 우르꽝꽝 천둥이 울리며 소나기가 내리퍼부었다. 처마 끝의 낙수는 폭포보다 요란했다. 땀이 걷히고 습기가 가시고 파리떼가 자취를 감추자 숟갈을 들었으니 이 또한 즐거움이 아닌가.

요즈음 우리 농촌의 무더위를 여실하게 그려낸 것 같은 이 문장은 명나라가 망하고 청나라가 일어나는 이른바 명말청초(明末淸初)를 살았던 중국의 지식인 김성탄(金聖嘆)이 쓴 글이다. 다른 게 있다면 목에도 윙윙, 코에도 윙윙하는 파리가 좀 많다는 정도이지만, 농촌의 한여름은 이렇게 사람을 짜증 나게 하는데, 이럴 때 요란한 천둥소리를 내며 퍼붓는 소나기로 더위가 갑자기 사라지는 것이야말로 정말로 즐거운 일이 아니겠는가? 김성탄은 이런 삶의 유쾌하고 즐거운 순간들을 33개나 포착해 냄으로써(不亦快哉三十三則), 동아시아 지식인들의 사랑을 받고 있는데 우리의 대시인이며 사상가인 다산 정약용도 이런 기법을 차용한 것 같은 것이, 이런 시가 있다.

지루한 여름날 불볕더위에 시달려

등골에 땀 흐르고 베적삼이 축축할 때

시원한 바람 끝에 소나기가 쏟아져

얼음발이 단번에 벼랑에 걸린다면

이 얼마나 상쾌한 일인가?

다만 김성탄의 ‘파리날리기 작전’은 어찌 보면 나약하고 움직이기 싫어하는 동양 지식인들의 병폐를 드러낸 것이라고 말할 수도 있는 것이, 만약에 서양인 같았으면 파리를 쫓는 냄새를 개발하거나 파리를 유인할 방책을 마련하는 등 적극적인 대책을 마련했을 터인데, 중국이나 우리의 지식인들이 그렇게 대처한 것은 역시 안일했다는 비판을 완전히 피하기는 쉽지 않다.

비슷한 내용으로 김성탄의 다른 글에는 이런 게 있다.

아무도 없는 방에 나는 넋을 놓고 앉아 있다.

그때 베개맡에 쥐란 놈이 나타나서 제법 성가시게 군다.

도대체 무엇을 갉고 있는지 달그락달그락 요란스럽다. 내 책을 하나 쏠고 있는 걸까?

이런 생각을 하면서 어떻게 할 것인가를 궁리하지도 못한 채 있으려니,

대뜸 무서운 표정으로 고양이가 뭔가를 노리는 듯 꼬리를 흔들며 눈을 크게 뜨고 다가온다.

나는 옴짝달싹 안 하고 숨을 죽인 채 잠깐 기다린다.

그러면 쥐는 바삭 소리를 내며 바람처럼 사라져 버린다.

아아, 이것 또한 유쾌한 일이 아니랴.

이처럼 우리가 사는 가운데 닥치는 여러 상황에 대해 무기력하게 기다리는 것이 조금 한심하게 느껴지는데, 이 영향인가? 조선시대의 지식인의 풍경화로 청백리로 이름난 유관(柳寬, 1346~1433)의 이런 일화가 오히려 존경스러운 사례로 전해온다.

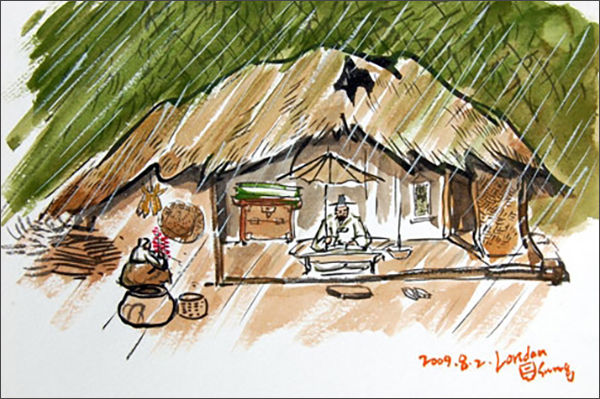

장맛비가 오래 계속되어 방안까지 빗물이 들어올 정도였고 나중에는 지붕에서도 비가 새기 시작했다. 유관은 방안에서 우산을 쓰고 비를 피했다. 그리곤 걱정하는 부인에게 말했습니다. “우산도 없는 집은 이런 날 어떻게 견디겠소”

이 일화의 주인공 유관은 고려의 공민왕부터 조선의 세종까지 변치 않고 늘 검소한 모습으로 임금은 물론 백성들로부터 오랫동안 존경을 받았다고 하고 이런 사연으로 동네 사람들은 그의 집을 우산각(雨傘閣)이라 불렀다는 것 아닌가?

이런 이야기들을 접하면 참으로 옛사람들은 여름 한 철 맥없이 하늘만 쳐다보며 지낸 것 같이 오해할 수 있겠으나, 이런 것이 무더위나 자연현상을 이기기 위한 정신적인 해학이라는 차원에서 보면, 이런 글을 짓는 분들이나 즐기는 분들의 마음을 조금은 이해할 수 있을 것이란 생각이 든다.

김성탄의 글을 조금 더 보면

식사 뒤의 무료한 때, 헌 궤짝 열고 그 안을 이리저리 뒤적인다. 우리 집에서 돈을 꾸어간 사람들의 수십, 수백 장의 차용증서가 나타난다. 꾸어간 사람 중에는 고인이 된 이도 있고, 또한 살아 있는 사람들도 있다. 여하튼 빚을 갚아 줄 가망은 없다. 나는 슬그머니 그것을 다발로 묶어 불을 지피고는 하늘을 쳐다보며 연기가 완전히 사라지는 것을 바라본다. 아아, 이것 또한 유쾌한 일이 아니겠는가?

라고 해서 이런 장마철, 무더운 때에 자신의 생활을 깔끔하게 정리하는 방법을 알려주기도 한다. 요는 생각하기 나름이다. 무더위 혹은 장마에 지치지 말고 생각을 털고 일어나야 한다. 400년 전 김성탄이 일어난 것처럼 말이다.

한 달 내내 장마로 지새면서 주정뱅이나 병자처럼 늘 잠만 자자니 이젠 일어나기조차 귀찮다. 그러자 창밖에서 비가 그친 것을 알려주는 새소리가 들려 온다.

나는 서둘러 침실의 커튼을 젖히고 창문을 밀어서 연다.

그러면 햇빛이 쨍쨍 비치고 나무들은 금새 목욕을 마친 듯 신선하다.

아아, 이것 또한 즐겁지 아니하랴