[우리문화신문=정운복 칼럼니스트]

아이가 태어나면 깨끗하게 씻기고 옷을 입힙니다.

사람이 죽어도 깨끗하게 씻기고 옷을 입히지요.

우린 알몸으로 태어나지만, 알몸으로 세상을 살아가지는 않습니다.

그리고 아무것도 가지고 갈 수 없는 저세상 길도 알몸으로 떠나지는 않지요.

성경 마태복음에는 다음과 같은 말씀이 나옵니다.

"너희는 무엇을 먹고 마시며 살아갈까,

또 몸에는 무엇을 걸칠까 하고 걱정하지 말라.

목숨이 음식보다 소중하지 않으냐? 또 몸이 옷보다 소중하지 않으냐?

공중의 새를 보아라.

그들은 씨뿌리거나 거두거나 곳간에 모으지 않아도 하늘이 먹여 주신다.

너희는 새보다 훨씬 귀하지 않으냐?

너희 가운데 누가 걱정한다고 목숨을 한 시간인들 더 늘릴 수 있겠느냐?

또 너희가 어찌하여 옷 걱정을 하느냐?

들의 백합화를 보아라. 그들은 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다.

그러나 온갖 영화를 누린 솔로몬도

이 꽃 한 송이만큼 화려하게 차려입지 못하였다."

옷에 관한 것은 승려의 생활에도 보입니다.

불교가 초기에는 절이 없었습니다.

그저 집을 버리고 별도의 수행처 없이

숲속에 머물거나 유랑생활을 하며 명상했지요.

출가 과정에서 승려는 최소의 규칙을 고지받습니다.

‘4의’라고 하는데

걸식(탁발), 누더기 의복. 나무 아래 정좌 취침, 최저의 치료 약이 그것이지요.

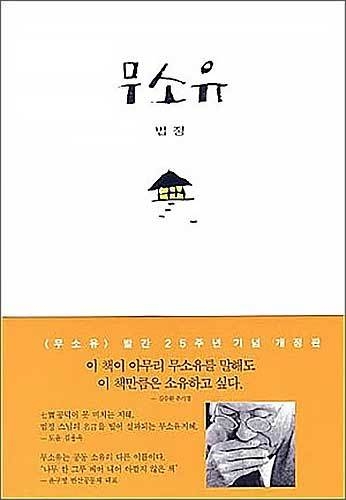

이는 깨달음을 중요하게 여기며 무소유의 전통을 세우고자 함입니다.

우린 살아가면서 너무나 많은 것을 가진 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다.

신발장에 온갖 신들이 가득한데도

외출할 때 신고 나갈 신발이 없다고 투덜대고

옷장 안엔 옷들이 즐비한데도 입고 나갈 옷이 없다고 불평합니다.

소유의 물질문명이 반드시 행복을 가져다주는 것은 아닙니다.

누구나 무소유로 끝나는 인생에서

소유보다 거룩한 무소유를 실천할 수 있어야 합니다.

수도자들이 덜어내고 낮추어 가는 과정을 반복하는 이유는

그 속에 참된 행복이 깃들어 있기 때문입니다.