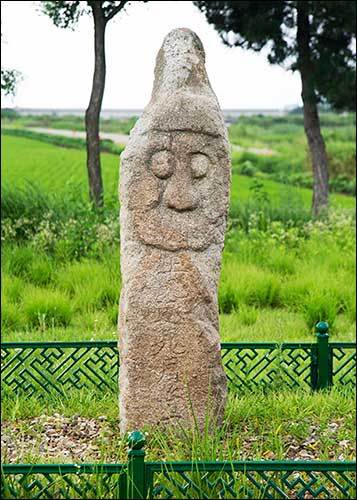

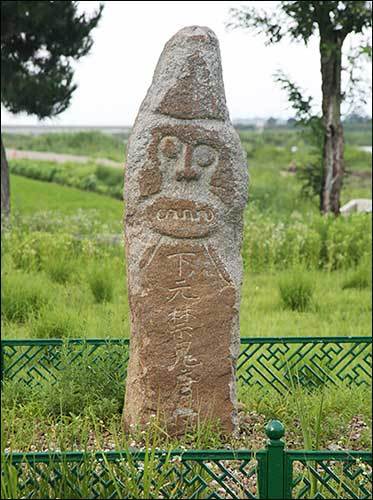

[우리문화신문=최우성 기자] 지금은 전국적으로 찾아 보아도 매우 귀한 벅수지만 조선시대 말기까지도 마을이 있는 곳에는 마을의 입구에는 벅수들이 세워졌었다. 벅수는 주로 나무로 만든 것이 많지만 더러는 돌로 만들어 졌는데, 마을입구에 세워놓고 마을의 재앙을 막아주는 수호신으로서의 역할을 하였다. 벅수는 자연의 신령스러운 기운을 사람의 모습으로 형상화 한 존재였다.

당시 사람들은 마을마다 벅수를 세워놓고 사람보다 능력이 뛰어난 신통력을 갖고 있다고 믿었는데, 그 형상을 사람의 모습으로 새겨놓고 마을의 원로들이 앞장서서 제사를 지내고 무당을 불러 신통력을 부여하였다. 벅수 옆에는 큰 당산나무도 있었다., 사람들은 마을 사람들의 건강, 출산, 풍년 등 비손하는 제사를 지내고 설이나 한가위 등 명절이 되면 마을잔치를 하였으며, 사람들은 그 앞을 지날 때마다 경건한 마음으로 몸을 단정히 하고, 마을어른을 존경하고 아이들을 보살펴야 한다는 정신적 다짐을 하면서 살아왔다.

세월이 흘러 벅수는 민속자료로 토속적 조형물로만 남아있는 현재에 이르렀다. 이제는 그 능력을 모두 상실하였지만, 우리 조상들이 온 정성을 다하여 세우고 자신들을 보살펴주는 신앙의 대상으로까지 귀하게 여겼던 삶의 의지처로서의 벅수의 역할이 모두 미신적 행위였는지 되돌아보게 된다.

참고로 '벅수'와 '장승'을 혼동하는 사람이 많다. '장승'은 벅수와 달리 이 마을에서 어디까지 몇리라는 등 이정표로서의 구실을 하던 것으로 그 구실이 분명히 달랐던 존재다.

전북 부안군 백산면 죽림리 호남평야 한가운데 세워진 죽림리 남녀 벅수를 돌아보며, 지금은 너무도 영특해진 세상이 아닌가 생각해보았다. 아무도 더 이상 벅수 앞에서 복을 빌거나, 건강을 기원하거나, 몸가짐을 가다듬지 않을 것이기 때문에...