[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장]

그 늘

- 노원호

그늘이 있어 참 좋다.

땀 흘리며 걷다가

잠깐 쉬어갈 수 있는 곳

내 가슴 어딘 가에도

잠깐 머무를 수 있는

그늘이 있었으면 좋겠다.

그늘은

그늘진 곳이 아니라

마음을 앉힐 수 있는

시원한 마음자리다.

‘그늘’을 사전에서 찾아보면 “ 불투명한 물체에 가려 빛이 닿지 않는 상태. 또는 그 자리”가 기본적인 말 풀이지만, 그 밖에도 “상황을 가리어 드러나는 것을 방해하는 영향력”, “근심이나 불행으로 어두워진 마음. 또는 그 마음이 드러난 표정”, “겉으로 드러나지 않는 이면(裏面)의 상황이나 처지. 불우하거나 부정적인 환경이나 상황”처럼 어두운 면을 주로 말하고 있다. 하지만, “의지할 만한 사람의 보호나 혜택”이라고 풀어놓은 것을 보면 늘 한 면만을 바라볼 필요는 없다.

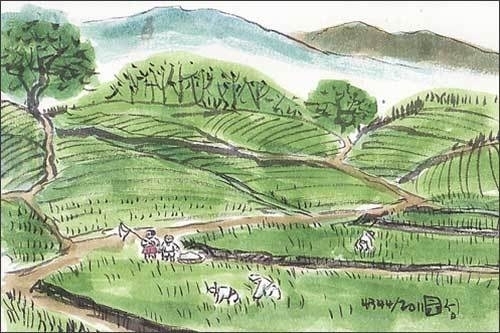

지금은 한창 더울 때지만, 예전 농민들은 이때도 피사리와 김매기에 땀으로 온몸이 파죽이 되었다. 그때 솔개그늘은 농부들에게 참 고마운 존재였다. 솔개그늘이란 날아가는 솔개가 드리운 그늘만큼 작은 그늘을 말한다. 뙤약볕에서 논바닥을 헤매며 김을 매는 농부들에겐 비록 작은 솔개그늘이지만 여간 고마운 게 아니다. 거기에 실바람 한 오라기만 지나가도 볼에 흐르는 땀을 식힐 수 있었다.

여기 노원호 시인은 그의 시 <그늘>에서 그늘은 땀 흘리며 걷다가 잠깐 쉬어갈 수 있는 곳이란다. 그러면서 “내 가슴 어딘 가에도 / 잠깐 머무를 수 있는 / 그늘이 있었으면 좋겠다. / 그늘은 / 그늘진 곳이 아니라 / 마음을 앉힐 수 있는 / 시원한 마음자리다.”라고 노래한다. 따라서 ‘솔개그늘’이거나 노원호 시인의 ‘그늘’이거나처럼 어두운 면이 아닌 밝은 면이 그늘에도 존재하고 있음을 우리에게 알려준다. <푸른솔겨레문화연구소장 김영조>