[우리문화신문=우지원 기자]

하늘 맑은 궁, 건청궁(乾淸宮)!

건청궁이 특별 개방됐다. 경복궁 깊숙한 안쪽, 고종과 명성황후가 생활하던 곳이자 우리나라에서 전기가 처음 설치된 건청궁이 다음 달 18일까지 특별히 공개된다.

건청궁은 명성황후가 을미사변으로 시해된 이후 방치됐다. 그러다 1909년 일제에 의해 완전히 헐리고 1939년 조선총독부미술관이 되었다가, 2004년부터 2006년까지 복원됐다.

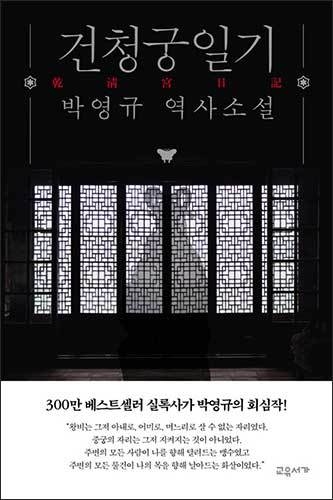

박영규가 쓴 책, 《건청궁일기》는 1908년 12월 26일 낮 2시, 건청궁 해체 공사를 하던 중 건청궁 곤녕합에서 신무문 밖으로 이어지는 지하 통로를 발견한 것으로 시작된다. 지하 통로에서 나온 유골 두 구는 신원을 알 수 없었지만, 두 구 가운데 한 구는 책을 품고 있었다.

조선 통감부 관원 이치로가 ‘날렵한 필치의 조선어를 더듬거리며’ 읽어나가는 것을 시작으로 명성황후 일인칭 시점의 자전적 이야기가 펼쳐진다. 망국의 책임에서 벗어날 수 없는 까닭에 ‘민비’로 낮춰 불리기도 하지만, 지은이는 따뜻한 시각으로 명성황후를 새롭게 조명한다.

인현왕후의 아버지인 민유중의 대를 이은 명문가에서 태어나 왕비로 간택된 이야기, 시아버지 흥선대원군과 권력 투쟁을 벌이며 ‘폭탄 테러’를 당하고 일가족이 몰살당한 이야기, 처음에는 그저 대를 이을 세자를 낳는 일에 급급했으나 점차 풍전등화 같은 나라의 운명에 하루가 멀다고 나라를 구할 계책을 내야 했던 이야기 등 그녀의 스산한 운명을 따라가다 보면, 그녀가 남긴 빛과 그림자가 조금씩 이해된다.

(p.18)

어머니와 오라버니가 살던 안국동 감고당에 폭탄이 터진 것은 갑술년(1874년) 11월 28일이었다. 오라버니가 어머니를 모시고 조카와 함께 식사를 하는데, 이상한 함이 하나 배달되었다 하여 방으로 들어와 열어보았더니 갑자기 천지가 진동하는 소리와 함께 폭탄이 터졌고 오라버니와 어머니, 그리고 어린 조카까지 모두 새까맣게 타버렸다. 나는 그것이 운현궁의 짓이라는 것을 단번에 알았다.

고종과 명성황후의 꿈이 깃든 장소이자 명성황후가 비참한 최후를 맞이한 건청궁은 대원군으로부터의 독립을 준비하며 국고가 아닌 왕실 재정인 내탕금으로 지은, ‘궁 안의 궁’이었다. 1876년 발생한 큰 화재로 창덕궁으로 거처를 옮겼던 고종과 명성황후는 1885년 다시 경복궁으로 돌아온 뒤부터 건청궁에서 지냈다.

(p.141-142)

궁궐의 모든 전각 중에 건청궁만큼 내게 특별한 곳도 없었다. 건청궁은 계유년에 임금과 내가 대원군과 조정 대신들 모르게 은밀히 세운 전각이었다. 우리가 건청궁을 세운 데는 남다른 뜻이 있었다. 경복궁은 모두 대원군이 세운 것이었고 왕권도 모두 대원군이 쥐고 있던 때였다. …(줄임)… 그래서 나는 임금의 재위 10년(1873)에 이르러서 기어코 임금의 친정을 이끌어내기 위해 건청궁 건립을 건의했다. 궁궐 안에 대원군의 손때가 묻지 않은 곳에서 친정을 시작하자는 의미로 임금과 나를 위한 작은 궁궐을 하나 짓기로 했던 것이다.

그러나 우리 모두 알다시피, 건청궁에 세워진 전각들의 주인은 그리 평안하지 못했다. ‘건청궁(乾淸宮)’이라는 이름처럼 고종의 하늘은 맑지 않았고 ‘곤녕합(坤寧閤)’이라는 이름처럼 명성황후는 안녕하지 않았으며, ‘장안당(長安堂)’이라는 이름처럼 부부의 앞날은 길이 평안하지 않았다.

어찌 되었건, 경술국치를 당하기까지 약 40년에 달하는 재위기간 국정을 이끈 고종황제와 명성황후는 망국의 책임에서 벗어날 수 없다. 그들을 둘러싼 역사적 평가도 호의적인 시선과 비판적인 시선이 날카롭게 교차한다.

그러나 이 책을 읽고 나면 그들이 망국을 피하고자 발버둥 쳤던 모습이 생생하게 그려지면서, 명성황후를 조금은 더 연민 어린 시선으로 바라보게 된다. 나라와 백성보다 민씨 가문만을 위한 권력형 인간이 아니었나 하는 비난 어린 시선도 조금은 부드러워진다.

명성황후 민씨에 대한 기존의 인식이 어떠하였든, 이 책은 건청궁을 둘러싼 영욕의 세월을 숨 가쁘게 따라가는 묘미를 선사한다. 건청궁이 개방된 요즘, 《건청궁일기》를 읽고 건청궁을 찾아보면 어떨까? 감회가 새로울 것 같다.