[우리문화신문=우지원 기자]

자선당!

‘착한 성품을 기른다’라는 뜻의 자선당은 세종이 큰아들인 세자 ‘향’에게 선물한 세자궁이었다. 경복궁 동쪽에 있어 ‘동궁’으로 불렸던 이곳에서 문종은 자랐다. 그러나 자선당은 오래 가지 못했다. 임진왜란 때 선조가 궁을 버리고 피난을 떠나며 궁궐이 불탔고, 이때 자선당 또한 주춧돌과 기단석만 남은 채 모조리 불타버린 까닭이다.

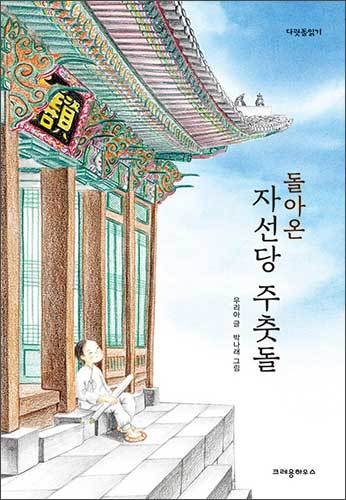

우리아가 쓴 이 책, 《돌아온 자선당 주춧돌》은 세종이 세자를 위해 지은 ‘자선당’에 쓰였던 주춧돌이, 임진왜란 때 화재에 불타고 고종 때 다시 지어졌다가 일제강점기 때 강제로 일본에 실려 가는 수모를 당하는 신산한 세월을 겪은 끝에 마침내 고국으로 돌아왔다는 이야기다.

임진왜란 때 불타버린 자선당이 다시 지어진 것은 수백 년이 지나 흥선대원군 때가 되어서였다. 자선당이 완공되며 고종의 아들인 순종이 자선당에서 지냈다. 그러나 그 시기도 잠시, 결국 순종은 일본의 위협에 자선당을 지키지 못하고 창덕궁으로 끌려가고 말았다.

(p.35)자선당 터로 흥선대원군이 신하들과 함께 들어왔습니다.

“자선당과 비현각을 지어라. 세자궁은 조선의 미래이다. 주변의 강한 나라들이 조선을 넘보려고 하지만 내가 있는 한 어림도 없는 소리이다.”

흥선대원군은 대목장에게 건네받은 조감도를 흐뭇하게 보았습니다. 그 광경을 지켜보던 신하들도 섬세하게 그려진 조감도를 보고 입을 다물지 못했습니다.

“자선당이 다시 세워지다니, 이게 얼마 만이야!”

내 목소리가 떨렸습니다. 주춧돌 친구들과 기단석들도 같이 기뻐했습니다.

자선당은 다시 텅 비고 말았다. 그러다 결국, 경복궁의 전각들을 일본이 야금야금 헐면서 자선당 주춧돌 역시 오백 년 동안 꿋꿋하게 지켜온 자리를 떠나 일본으로 실려 가고 말았다. 일본은 자선당을 해체하면서 터의 흔적도 지우려는 듯, 주춧돌까지 뽑아버렸다.

(p.57)

자선당 터는 처참했습니다. 도저히 눈 뜨고 볼 수 없었습니다. 대들보와 나무 기둥들이 얼키설키 누워 있었습니다. 용머리는 뒤집어져 하늘을 보고 있었고 잡상은 깨져서 여기저기 조각들이 굴러다녔습니다. 기단석들도 온몸에 쩍쩍 금이 갔습니다. 삽질을 견디다 못해 동강 난 친구들은 설움에 받쳐 밤새도록 울었습니다.

일본으로 실려간 자선당 부재들은 일본 오쿠라 호텔 뒤뜰에서 다시 조립되었다. 자선당을 구경하러 온 사람들의 행렬이 끝없이 이어졌다. 조선 세자와 세자빈이 지내던 자선당이 오쿠라호텔 뒤편에 세워진 것을 보며 수많은 일본인은 이제 조선은 완전히 끝났다고 자축했다. 조선의 보물들을 약탈하는 데 여념이 없던 문화재 수집가 오쿠라는 평양 율리사터 팔각오층석탑, 이천 향교방 오층석탑도 호텔 뒤편에 세워놓았다. 그러다 관동대지진으로 큰불이 나자, 자선당은 한순간에 잿더미로 변해버렸다.

(p.74)

검은 재가 바람에 날렸습니다. 조선에서 온 두 탑도 검은 재를 뒤집어썼습니다. 내 얼굴도 새까맣게 그을렸습니다. 형체를 알아볼 수 없을 정도였습니다. 나는 자선당 주춧돌이 아닌 시커먼 바윗돌이 되고 말았습니다.

이렇게 불타버린 자선당 주춧돌은 1993년 당시 문화재전문위원이던 김정동 목원대 건축학과 교수가 발견하여 1995년 고국으로 돌아오게 되었다. 이 부재로 자선당을 복원하는 것도 검토했지만 안전상의 문제로 재사용하지 못하고 건청궁 동쪽에 ‘자선당 유구’로 남게 되었다.

무심코 지나쳤던 ‘자선당 기단과 주춧돌’이 이런 쓰라린 역사를 담고 있었을 줄이야. 이 책을 읽지 않았더라면 알지 못했을 역사다. 한 나라의 궁궐 전각이 주춧돌까지 뽑혀 나갔던 어두운 역사를 결코 잊어서는 안 될 것이다.

‘어진 성품을 기르는’ 곳이었던 자선당. 그러나 ‘어짊’은 험난한 국제정세의 파고를 헤쳐 나가기에는 충분치 않았던 듯하다. 아픈 역사를 되풀이하지 않기 위해서는 선함과 강함, 둘 모두를 갖춘 부강한 나라가 되어야 하겠다.