[우리문화신문=우지원 기자]

쇠의 바다, 김해!

김해(金海)는 이름이 곧 ‘쇠의 바다’를 뜻할 정도로 철 생산이 많았던 곳이다. 지금은 평야와 산이 많지만 1,600년 전에는 마을 앞까지 바닷물이 들어오던 항구 도시였다. 동아시아 으뜸 철기 공방이 줄지어 있던 금관가야는 신라의 공격으로 결국 멸망하고 만다.

지금도 김해에는 찬란했던 가야 시절을 보여주는 유적이 많다. 대성동 마을에서 발견된 가야왕국의 무덤은 그 가운데서도 많은 고고학자의 눈길을 끌었다. 그 까닭은 바로, 가야왕국의 전사들이 묻힌 57호 무덤에서 나온 뼈가 여자의 뼈로 밝혀졌기 때문이다. 가야왕국의 여전사가 모습을 드러내는 순간이었다.

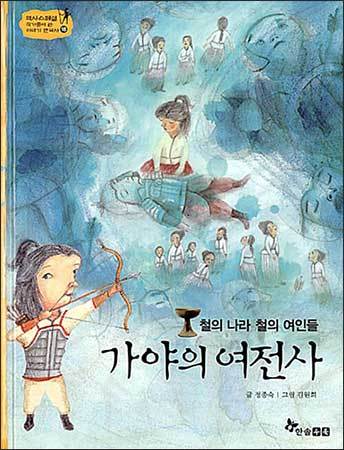

정종숙이 쓴 《철의 나라 철의 여인들, 가야의 여전사》는 역사적 상상력을 토대로 가야의 여전사가 누구였는지 흥미진진한 이야기를 들려준다. 이야기를 따라가다 보면 어떻게 주인공 ‘여의’가 여전사가 되었는지, 어떻게 57호 무덤에 묻혀 금관가야의 전설로 남게 되었는지 선명히 그려진다.

(p.7-8)

대성동 마을에서 발견된 가야왕국의 무덤은 거의 180기가 넘었다. 그 가운데 진이의 호기심을 끈 것은 57호 무덤이었다. 고고학자들이 무덤을 열었을 때, 진이는 숨이 멎는 줄 알았다. 놀랍게도 하나의 무덤에 세 사람의 뼈가 나란히 누워 있었다. 더구나 뼈 머리맡에는 투구 조각들이 그대로 남아 있었다. 전쟁터에서 싸울 때 전사들이 썼던 투구 조각이었다. …(줄임)…

“이 뼈의 주인이 누군 줄 알아? 여자야, 여자!”

여의가 여전사가 된 것은 고구려 광개토대왕이 가야를 공격해 초토화한 뒤였다. 신라의 요청으로 5만의 군사를 이끌고 내려온 광개토대왕은 복천동 전투에서 가야군을 크게 무찔렀다. 광개토대왕이 철수하며 군사가 될 만한 나이의 남자들과 무기를 만들 제철 공방의 기술자들을 모조리 포로로 데려가자, 금관가야에는 노인과 아이, 여자만 남았다.

(p.51)

“그런데 여자들이 어떻게 싸워?”

모여든 여자들이 하나같이 의심스러운 눈으로 말했다.

“나라를 지키는 데 남자 여자가 어디 있습니까? 여러분은 사랑하는 남편을 잃고 아들을 잃었습니다. 신라는 이제 가야의 안방까지 차지하려고 들 겁니다.”

여의의 말에 눈물을 흘리는 아낙들도 있었다. 물레를 돌리고 밥을 짓던 가야의 여자들이 하나 둘 전사가 되겠다고 나섰다. 여의는 주름치마를 벗고 전사의 옷을 갈아입었다.

가야의 여전사들은 신라군에 맞서 끝까지 싸우다 죽거나 포로로 사로잡혔다. 신라군이 물러간 뒤 금관가야 사람들은 여전사들의 주검을 거두어 산등성이에 고이 묻었다. 여전사들이 입고 있던 투구와 갑옷, 그리고 칼과 창도 함께였다. 그렇게 여전사의 무덤은 1,600년 전 금관가야의 역사를 간직한 채 오늘날 우리에게 모습을 드러내게 되었다.

책의 뒷부분에서는 금관가야의 역사도 알 수 있다. 낙동강 둘레의 평야 지대에서 서기 42년 김수로왕이 세운 금관가야는 처음에는 열두 가야 연맹체였으나, 김수로왕의 형제들이 나중에 여섯 가야로 통합했다.

그 가운데 김해에 자리한 금관가야(가락국)는 철이 많이 났기에 국제 무역 국가로 이름을 떨쳤다. 4세기까지 남부 지역의 맹주 자리를 놓고 백제와 신라와 불꽃 튀는 싸움을 벌이며, 신라의 정예 군사 1만을 물리치는 등 군사력을 과시하기도 했다.

그런데 서기 400년, 신라가 외교 전술을 펼쳤다. 왜가 신라의 성을 빼앗으려 공격하고 있는데, 그 배후가 금관가야라고 고구려에 읍소한 것이다. 이에 광개토대왕은 5만 대군을 이끌고 가야를 공격했고, 미늘철갑으로 무장한 고구려군은 도저히 가야가 손쓸 수 없는 상대였다.

광개토대왕의 공격이 휩쓸고 지나간 뒤 가야는 국력을 회복하지 못했다. 신라의 공격에 끊임없이 시달리며 지쳐갔다. 가야의 여전사가 나온 것은 바로 이 무렵이었다. 하지만 나라를 위해 일어선 충정이 무색하게 532년 금관가야의 구형왕은 끝내 신라에 항복하고 만다. 구형왕은 신라의 삼국 통일에 큰 공을 세운 김유신 장군의 증조할아버지였다.

천 년이 넘는 세월을 지나 우리에게 모습을 드러낸 가야 여전사들을 무슨 말을 전하고 싶었을까? 나라를 구하기 위해 용감하게 전장으로 나섰지만, 한 차례 무너진 나라는 그만큼 다시 세우기가 어려운 법이다. 옛 가야처럼 사방이 적으로 둘러싸인 형세에서는 외교와 군사 양면에서 늘 방비를 게을리하지 않고 경계 태세를 갖춰야 하겠다.

이 책은 ‘가야 여전사’라는 다소 생소한 주제를 흥미진진하게 풀어낸다. 흔히 ‘삼국시대’의 익숙함 때문에 ‘가야’를 놓치기 쉽지만, 가야 역시 한때는 융성한 세력을 자랑하던 국가였다. 이 책을 계기 삼아 가야문화에 관심을 가지고, 금관가야가 자리했던 김해를 방문해 보는 것도 좋겠다.