[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 춘원 이광수(李光洙)의 궁정의 악공(樂工)과 민간의 광대(廣大)들이야말로 민족음악이란 유산을 전해 온 공로자들이라는 이야기, 사회는 광대 예술의 진가를 모르고, 또 광대는 자기의 품격을 보전하려는 자각과 수양이 부족하다는 《조선창극사》의 저자, 상곡의 이야기, 그들의 한마디, 한마디가 오늘을 미루어 100년 전 상황을 되돌려 보는 듯하여 더욱 안타깝다는 이야기했다.

금주에는 ‘파농(跛聾)’을 쓴 김명식(金明植)의 이야기다. 그는 일본 와세다 대학을 졸업한 사람으로 유학 기간에, 아시아 지역의 피압박 국가 청년들로 구성된 국제적 반일단체인 <신아 동맹단>에서 활동하다가 귀국하였다. 그는 동아일보에서 기자 생활을 하던 중, 필화(筆禍)사건에 연루되어 함흥형무소에서 복역하였는데, 이때 얻은 휴유증으로 인해 평생 장애를 안고 산 사람으로 알려져 있다.

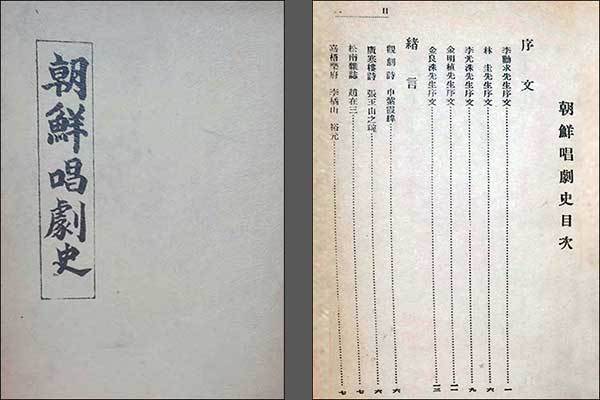

그가 쓴 《조선창극사》 서문(序文) 가운데 한 구절이다.

“이러한 현실에 있어서 음률이 파괴되고, 악사(樂士)가 자취를 감춘 것은 필연이다. 그리고 가(歌)와 시(詩)가 분리되어 시인과 가인(歌人) 간에 아무런 교통이 없게 되어 시인이 전성할 시대에 있어서도 가인의 지위는 무시되었느니라. 이조 중엽에 김천택과 같은 가인(歌人)이 나타난 것은 하나의 기적이 아니라 할 수 없다. 그는 천인(賤人)이 아니라, 중인(中人)일뿐더러 시(詩)와 문(文)에 대한 조예도 상당하였다.

세인이 천시하는 창우(唱優-광대) 생활을 즐겨하여 경정산가단(敬亭山歌壇)을 일으킨 것은 얼마나 어려운 일이냐. <중략> 정노식의 창우 열전이 김천택의 청구영언과 같은 문화사상 의의가 있을 것을 나는 의심치 아니하며 그의 노(勞)를 감히 말하는 바이다. ”

참고로 위 김명식의 글 속에 나오는 <경정산가단>이란 조직은 영조 무렵, 여러 가객(歌客)과 율객(律客)이 모여서 풍류를 즐기던 집단의 하나다. 동 가단의 풍류활동과 관련된 가곡의 가사 대부분이 김천택의 《청구영언》에 전할 뿐 아니라, 동 가단에서 열어 온 풍류 활동이라든가, 가곡의 노랫말들이 《청구영언》, 《해동가요》, 《가곡원류》 등과 같은 시조집에 들어있다.

또한 《해동가요》의 「고금창가제씨」에는 당시 활동하던 가객들 명단 56명도 수록되어 있다. 이 당시 여러 악사(樂士)와 가객(歌客), 여항시인들이 지난 시대의 가악을 정리하고 발전시키는 데 뜻을 같이하여 어울린 인물들을 학계에서는 ‘경정산가단(敬亭山歌壇)’이라고 이름을 붙였다.

반면, 김수장이 김천택의 뒤를 이어 발전시킨 가단(歌壇)은 ‘노가재가단(老歌齋歌壇)’으로 불리고 있다. 이처럼 조선 말기로 내려오면서 시조의 창작이 없지는 않았지만, 가창(歌唱) 연구가 더 활발해져서 김천택, 김수장 중심의 경정산가단이라든가, 박영효, 안민영 중심의 승평계 등이 활발하게 일어나고 있었다.

약영(若嬰), 김양수의 서문(序文) 가운데 한 대목이다. 약영은 일본 와세다대학을 졸업하였고, 1925년 미국 하와이에서 열린 범태평양회의에서 조선에서 행해지고 있는 총독 정치의 진상을 폭로하였다. 이후, 뉴욕에서 삼일신보(三一申報)의 주필로 교포들의 독립정신을 드높이는 데 주력한 인물로 알려져 있다. 1935년 조선어학회 재정담당으로 참여하여 활동하던 중, 사건에 연루되어 옥고를 치르기도 하였다. 광복 뒤에는 국회의원과 원자력원장을 역임한 인물이다.

그가 《조선창극사》 서문(序文)에 밝힌 심정의 한 토막을 공유해 보기로 한다.

“아무리 유명한 명창, 광대라 해도 그 사회적 지위가 지천한 까닭에 유한, 유력 계급의 완롱적(玩弄的, 장남감) 기생물에 불과하였다. 따라서 그들의 소질은 예술가적 민감(敏感)이 있는 반면에 방간적 추종, 노예적 비굴 등 저열한 품격의 소유자인 낙인을 받게 되었다. 그러므로 그들이 가진 예술, 그것의 조격(調格)까지도 점점 비속 저하할 수밖에 없었다. 이것이 누구의 죄책이라기보다 온통 우리 낡은사회의 전통과 제도의 결과라 할 것이다. <가운데 줄임>

무엇보다도 조선 가도(歌道)의 이론 수립, 가사의 정리 및 창작, 일정 규율을 갖춘 기술 양성 등 당연히 있어야 할 중요하고 시급한 기초 공작조차 없었던 것이다. 경성에 혹 성악연구회 같은 기관이 있다고 하나, 구 인습에 젖은 현역 광대들의 소리청이거나 기생 지원자의 몽학 기관 정도에 불과하다 한다.“

이들이 남긴 서문은 우리가 잘 모르고 있는 100년 전, 당시 사회의 실상이라든가, 문화예술계의 현상이나 현황, 특히 판소리를 비롯한 전통예술계의 참담했던 사정들을 구체적으로 확인시켜 주고 있어서 당시의 실상을 이해하는데. 큰 도움이 되고 있다. (다음 주에 계속)