[우리문화신문=우지원 기자]

유백색, 석간주색…

우리 문화유산에 쓰인 아름다운 색이 가진 이름들이다. 우리 고유의 색상이라고 하면 흔히 ‘백의민족’으로 대표되는 흰색을 떠올리지만, 사실 흰색은 다채로운 색깔 가운데 하나일 뿐 훨씬 다양한 색깔이 일상 속에 쓰였다.

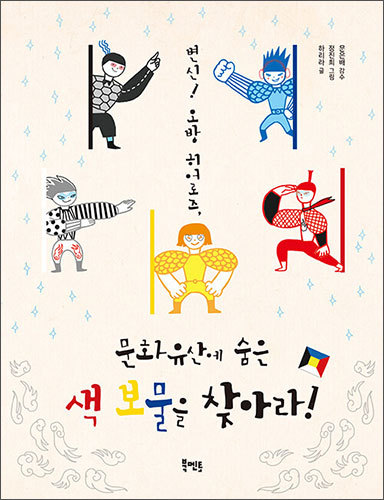

그렇다고 파랑, 하양, 빨강, 검정, 노랑으로 이루어진 오방색만 떠올린다면 오산이다. 우리 역사 속에는 자색, 석간주색, 비색처럼 아름다운 색상이 참 많았다. 하리라가 쓴 이 책, 《문화유산에 숨은 색 보물을 찾아라!》는 청룡, 주작, 백호, 현무, 황룡이 각자 색상과 관련된 이야기를 들려주며 다양한 색을 알아가는 매력이 있다.

이미 잘 알려진 ‘오방색’ 말고도 우리 역사에는 아름다운 색깔이 많았다. 흔히 고려청자에서 나는 오묘한 푸른색을 뜻하는 ‘비색(翡色)’이 대표적이다. 푸르면서도 녹색 빛이 도는 신비로운 색감을 표현하기 위해 ‘물총새 비(翡)’자를 써서 ‘비색’이라 하였다. 물총새 또한 깃털이 푸르고 영롱한 초록색 빛이 도는 까닭이다.

대한제국의 황후가 입었던 ‘적의’에는 아주 깊은 푸른색인 ‘심청색’을 썼다. 순종의 황후인 윤 황후가 입었던 적의는 ‘12등 적의’라 하여 꿩 무늬 154쌍을 열두 줄로 나누어 넣었다. 꿩 무늬를 자세히 살펴보면 파랑, 하양, 빨강, 검정, 노랑 같은 오방색 실이 쓰인 것을 알 수 있는데, 각 색상이 뜻하는 덕을 두루 갖추어야 한다는 뜻이었다.

하얀 색상도 미세한 차이와 느낌에 따라 다르게 불렀다. 백설기의 하얀 색깔은 눈을 닮았다 하여 ‘설백색’, 은은하게 노란빛이 도는 하얀색은 ‘소색’, 조선백자나 달항아리의 부드러운 우윳빛은 ‘유백색’으로 불렀다. 조선백자는 초기에는 우윳빛이 도는 유백색, 그다음에는 눈처럼 새하얀 설백색, 17세기에는 회색이 감도는 회백색, 18세기에는 청백색이었다.

우리 민족이 유난히 하얀 계열의 색깔을 좋아한 까닭에 대해서는 몇 가지 설이 있다. 농사짓는 데 태양의 영향이 큰 만큼 태양 빛과 비슷한 색을 좋아했다거나, 서민들이 값비싼 염색 비용을 감당할 수 없어 무명 본연의 빛깔인 소색 옷을 즐겨 입었다거나, 상을 치르는 기간이 길다 보니 상복 색깔인 소색을 쭉 입게 되었다는 이야기 등, 그 배경은 정확히 알 수 없지만 확실히 가장 친근감을 주는 색깔인 것은 분명하다.

임금이 입는 곤룡포의 색깔인 홍색을 만드는 데는 ‘잇꽃’이라고도 불리는 ‘홍화’가 필요했는데, 이 염료로 옷 한 벌을 염색하려면 네 식구가 한 달 동안 먹을 곡식을 키울 만큼 넓은 밭이 필요할 정도여서 홍색은 매우 귀했다. 그러나 이런 홍색보다 더 귀한 색이 있다면 그것은 바로 ‘자색’이었다. 오늘날 ‘자주색’으로 바꿔 부를 수도 있을 법한 이 색은 예로부터 최고의 직위를 뜻하는 특별한 색이었다.

자색 옷은 삼국 시대부터 관직이 가장 높은 관리만 입을 수 있었는데, 조선에서는 《경국대전》에서 관복 색을 홍색, 청색, 녹색 순으로 정해 처음으로 관복 색에서 자색이 빠졌다. 이는 조선이 성리학을 중시하여 오방색 중심으로 색을 나누었던 까닭이다. 귀한 자색은 주로 왕실 사람들이 썼고, 오늘날 전해 오는 유물로는 영친왕의 둘째 아들 이구가 입었던 ‘자적용포’와 영친왕비의 ‘자색 앞댕기’가 있다.

단청에 쓰이는 갈색에 가까운 붉은색은 ‘석간주색’이었다. 먼저 흙과 모래를 물에 풀어서 위에 뜨거나 가라앉는 물질은 버리고, 바닥에 남은 고운 흙을 말리면 석간주라는 가루 물감이 된다. 이렇게 붉은색이 도는 갈색은 편한 느낌이 들고 잡귀를 쫓는 의미도 있어 뇌록색과 함께 단청을 대표하는 색이다.

(p.81)

다른 나라와 달리 우리나라 궁궐은 자연과 잘 어우러진다는 얘기를 들어 보았을 거야. 서양의 화려한 궁전이나 중국에서 매우 빨갛게 칠한 궁궐과는 다른 분위기지. 그게 다 흙색을 닮은 석간주색 덕분이야. 석간주색은 건물이 자연과 어우러지게 하는 역할을 해. 더 놀라운 것은 서양이나 중국에는 이런 색이 없다는 거야. 어때, 이 얘기르 들으니 석간주색이 달리 보이지?

요즘 자연을 닮은 색상이라 하여 쨍한 색상보다 은은하면서 자연스러운 색감이 인기가 많은데, 이런 ‘석간주색’도 그런 미감의 연장선인 것 같다. 우리 문화유산이 뭔지 모르게 편안하면서 자연스러운 느낌이 드는 것은 이런 세심한 색상 배치 덕분이기도 하다.

검은색 계열에서는 옻칠을 한 빛깔인 ‘칠색(漆色)’이 눈에 띈다. ‘칠(漆)’이라는 말에는 ‘옻칠’이라는 뜻도 있고, ‘검다’라는 뜻도 있다. 옻칠은 옻나무에서 수액을 채취할 때부터 많은 정성과 시간이 들어간다. 조선시대에는 옻칠만큼 물건을 아름답게 하면서도 오래 쓸 수 있게 천연 방부제 역할을 하는 재료가 거의 없었기에 거의 모든 가구에 옻칠을 했다.

우리나라의 옻칠 문화는 2천 년이 넘는데, 전남 여수에서 발견된 청동기 시대 비파형 동검에도 옻칠한 흔적이 남아있을 정도다. 그리고 나중에는 옻칠한 물건에 얇게 간 자개를 붙여 ‘나전칠기’를 만들기도 했다. 특히 무려 450개가 넘는 모란꽃에 넝쿨무늬를 넣어 만든 ‘나전칠기 경함’이 유명하다.

노란색은 ‘황제의 색깔’이라 하여 일상생활에 두루 쓰이지는 않았지만, 설날 전날인 섣달그믐에 어린아이들이 입는 ‘오방장두루마기’에는 노란색을 넣었다. 설날이나 돌처럼 기쁜 날에 입는 오방장두루마기나 색동저고리에는 노랑을 파랑, 하양, 빨강 등과 함께 써 길한 기운을 더했다.

염료가 귀했던 옛날에도 아름다운 색깔을 써 위엄을 나타내거나 복을 기원하고 싶었던 사람들의 마음은 그대로였다. 하얀색도 다 같은 하얀색이 아니라 섬세하게 밝기나 느낌을 구분했다. ‘아 다르고 어 다른’ 것처럼 색깔도 마찬가지였다.

이 책은 잘 몰랐던 우리 고유의 색상을 하나하나 찾아가는 재미가 있다. 지금은 수백, 수천 가지의 색깔이 있고 화학 염료로 색을 내는 것도 쉬워졌지만, 모든 게 어렵던 시절 한 땀 한 땀, 정성스레 빛깔을 들이던 그 마음을 떠올려 보자. 갑자기 역사가 천연색으로 살아 숨쉬는 느낌을 받을 것이다.