[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 임금은 신하를 거느리고 백성이 잘살게 하는 정책을 펴는 사람이다. 정책의 기준을 관리들 편의에 두느냐 백성의 편에 서느냐가 관건이다. 현실적으로 백성들의 욕구는 끝이 없고 그때마다 임금은 그에 상응하는 적절한 대책을 내놓아야 한다. 그 시작은 상대방 곧 백성의 소리를 듣는 데서 출발하여야 한다. 그러나 어려운 때도 있다. 지방관리가 부당하게 처결할 때는 백성은 누구에게, 어디에다 하소연을 전달할 수 있을까.

세종 13년에 이런 문제에 논의가 있었다.

임금이 찬성 허조에게 이르기를, "근간에 들으니, 경이 고을 사람들이 친히 수령을 고소하는 자는 마땅히 수리하기를 허락지 말라고 하여, 내게 상달되기를 바란다.’라고 하고, ... 태종(太宗)께서도 기꺼이 들으시어 경자년(1420)에 이미 법을 세웠는데, 경의 말이 매우 옳으나, 자기의 억울한 바에 이르러서도 가령 수령이 백성의 노비를 빼앗아 다른 사람에게 주어도 다시 수리하지 않는 것이 가할까... 이에 임금을 세워서 다스리게 하였는데, 억울함을 호소하는 것을 받지 않으면 어찌 다스리는 체통에 해롭지 않을까." 하니,

허조가 대답하기를,

"마을 사람들과 수령에 대한 관계는 아들의 아버지, 신하의 임금에 대한 것과 같아서 절대로 범할 수 없습니다. 만약 그 허물과 악함을 고소하면, 이는 신하와 아들이 임금과 아비의 허물을 들추는 것과 같습니다. 하물며 때로 조정 관리를 보내어 수령의 불법한 일을 살펴 사람마다 말할 수 있는 것이오리까." 하였다. ...

판서 권진이 아뢰기를, "백성이 고소하는 것을 금하면, 관리들이 두려워하고 꺼리는 마음이 없을 것이며, 장차 고의로 잘못 판결하는 자가 있을 것입니다." 하고, 판서 신상, 대사헌 신개 등이 아뢰기를,

"비록 부민들의 고소를 금할지라도 자기의 억울한 것을 호소하는 것은 정(呈)하게 하고, 그릇 판결한 것은 다른 관에 이송하여 고쳐 바르게 한 것은 이미 관례가 되었습니다." 하니, 임금이 말하기를,

"자기의 억울함을 호소하는 것도 받지 못하게 하는 논의는 내 마음에 합당치 못하다." 하였다. 허조 등이 나가자, 임금이 대언들에게 이르기를,

"허조의 말이 어떠한가." 하니, 지신사 안숭선이 아뢰기를, "평범한 남녀가 스스로 말을 다 하지 못하면, 백성과 임금이 더불어 그 일을 이룩할 수 없으며, 심정을 여쭈지 못하여 다스리는 체통이 심히 어그러집니다." 하였다. 임금이 말하기를,

"그릇 판결한 것을 고쳐 바르게 한 뒤에 그 죄는 논하지 않는 것이 어떨까."

하니, 숭선 등이 아뢰기를, "만약 가름하여 판결을 고친다면, 이미 이룩된 법이 있는데 어찌 죄를 면하오리까. 그 죄를 논하지 아니하면 잘못 처결하기를 청탁하는 풍습이 일어날 것입니다." 하였다. 임금이,

"여러 논의가 같지 않음이 이와 같으니 상정소로 하여금 다시 논의하게 하고, 아울러, ‘때로 조관을 보내어 고찰한다.’는 조문(條文)은 지워라."하였다.(⟪세종실록⟫ 13/6/20)

다시 말하면 백성은 억울한 일이 있어도 고루한 관리들은 고소하지 못하게 하자고 주장하는데 이에 세종은 반대한다. 그리고 그릇된 판단에 대해서는 다시 고쳐 바루자고 제안한다. 이에 관한 논의는 이후 세종 15년에도 이어진다.

(마을 사람 고소금지법에 관해 논의하다) 형조에 명을 내리기를, "대체로 낮고 천한 백성이 존귀한 윗사람을 침범할 수 없는 것이므로, 마을 사람이나 아전의 무리가 자기의 위에 있는 관리를 고소하는 것을 금지하는 것은 진실로 좋은 법이며 아름다운 뜻이다. 다만 자기의 억울함을 호소하는 소장(訴狀)만은 수리하여, 다시 옳고 그른 것을 가려서 판결한다는 것은 《육전(六典)》에 실려 있다. 그런 까닭에, 오판이라고 하여 소장을 제출하는 것은 그것을 다시 판결하기를 기다려서, 오판이 있었다면 반드시 관리에게 오판한 죄를 엄중히 처벌하는 것이다.

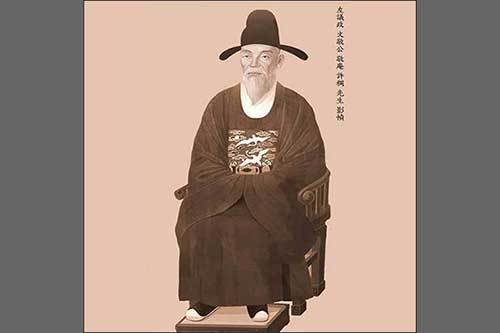

생각건대 만약 자기의 억울함을 호소하는 소장(訴狀)을 수리(受理)하지 않는다면 원억울한 것을 풀 수 없어서 정치하는 도리에 방해될 것이며, 또 그 고소로 인하여 문득 오판의 죄를 처단한다면 낮은 사람이 높은 사람을 무리하게 침범하는 듯한 악영향(惡影響)이 있어서 진실로 온당하지 않다. 지금부터는 다만 자기의 억울함을 호소하는 소장을 수리하여 바른 대로 판결하여 줄 뿐이고, 관리의 오판을 처벌하는 일은 없게 하여, 높고 낮음의 분수를 보전하게 하라...," 하고, 임금이 이미 가르침의 초안을 명하여 상정소(나라의 준칙이나 조례 따위를 상정하는 관아)에 보이니, 도제조 황희ㆍ맹사성 등이 아뢰기를, "교지(敎旨)의 취지가 진실로 타당하기 때문에 한 마디도 보탤 수 없습니다."

하고, 제조 허조는 아뢰기를,

"신이 원한 바는 억울함을 호소하는 소장을 수리하지 않아서 상하의 구분을 오로지 하나로 하게 하고자 한 것입니다. 그러나 두 번 아뢰어도 윤허(允許)를 얻지 못하였으니 어찌할 수 없습니다. 이 교지를 반포하신다면 거의 중용(中庸)을 얻을 수 있겠습니다.” 하고, 제조 정초(鄭招)는

아뢰기를, "중앙은 사헌부가, 지방은 감사가 백성의 억울함을 호소하는 것에 따라 옳고 그른 것을 가려 밝힐 때, 관리가 오판한 것이 착오에서 나왔을 뿐이고, 처음부터 고의로 굽힌 것이 아니면, 비록 죄주지 않더라도 좋겠습니다. 그러나 고의로 법을 굽힌 정상이 드러난 자는 아마 죄주지 않을 수 없을 것입니다." 하였다. (⟪세종실록⟫ 15//10/24)

다시 말하면 백성들이 억울한 일을 당하여 고소를 하면 조사와 재판을 통하여 다시 심판을 하여 받아들이되 비록 재판관이 잘못 판결하더라도 고의가 아니면 죄를 주지 않고 용서하는 적극적인 절충안을 택하게 된 것이다. 현대나 중세에나 고소와 재판은 여러 사람의 이익이 부딪치는 일이다. 세종은 백성의 뜻을 받아들이되 관리 체계의 안정도 살리는 절충안을 세운 셈이다.