[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 마침내 그 불상이 본래 있던 자리로 돌아가게 되었다. 처음 일본 쓰시마(對馬島)의 간논지(觀音寺)라는 절에서 우리 국내 절도단에 의해 강제로 한국으로 옮겨진 지 13년 만이고, 이 불상의 소유권에 대해 우리 법원이 마지막으로 일본 쪽 손을 들어 준 뒤에도 1년 반이 지나서이다.

알려진 대로 우리 국민 몇 사람이 2012년 10월 초 일본 쓰시마(對馬島)의 간논지(觀音寺)에 들어가 절에 모셔져 있던 높이 50.5cm의 금동관음보살좌상을, 가이진(海神) 신사(神社)에서는 38.2cm의 동제 보살입상을 훔쳐 부산을 통해 국내에 밀반입하였다. 도난 사실을 안 일본의 수사 의뢰를 받은 우리 정부는 석 달 만인 이듬해 1월 범인들을 검거하고 마산의 한 창고에 보관 중이던 불상들을 회수했다. 범인들은 징역 1년에서 4년 형을 선고받았다.

두 점의 불상 가운데 가이진 신사 보살 입상은 국내에서 소유권을 주장한 사람이 없어 2015년 반환되었지만 14세기 고려시대에 제작된 것으로 추정되어 일본에서 1973년 유형문화재로 지정된 금동관음보살좌상은 충남 서산 부석사가 “원래 우리 불상이니 돌려달라”고 요구하면서 소유권 분쟁이 시작됐다.

부석사는 불상 내부에서 ‘1330년 고려 서주(瑞州: 서산) 부석사에서 이 불상을 조성했다’라는 기록물이 나온 것을 근거로 왜구에게 약탈당한 것이니 원소유자인 부석사에 반환해야 한다고 주장하여 1심 재판부는 이를 받아들였다. 하지만 2심 재판부는 700년 전 고려 부석사와 현재 부석사를 같은 절로 볼 수 없고, 일본 간논지가 1953년부터 2012년 불상을 도난당하기 전까지 문제없이 점유함으로써 소유권을 시효 취득했다고 판단했다. 대법원도 지난 2023년 10월에 불상이 고려시대에 왜구에 의해 약탈당해 일본으로 불법 반출됐을 개연성만으로 간논지 소유가 아니라고 볼 수 없다는 취지로 일본의 소유권을 인정하는 판결을 했다.

일본 측은 그동안 여러 경로로 반환을 요청하는 가운데 우리 대법원의 최종판결 이후에도 부석사나 조계종단 일부에서 승복하지 않아 반환이 미루어져 왔다. 그러다가 최근 부석사 측이 “반환 전 불상을 모시고 100일 동안 법회를 열게 해달라”라고 요청한 것을 간논지 측이 ‘확실한 반환’을 조건으로 수락하면서 반환이 급물살을 탔다고 한다. 그렇게 해서 지난달 말 불상은 서산의 부석사로 옮겨져 100일 동안 일반 공개에 들어갔으며, 5월 5일 부처님 오신 날 법회를 마치고 일본으로 돌아가는 절차를 밟게 된다. 최종판결에 무려 11년이 걸렸고 다시 1년 반을 지난 13년 만에 해결이 되는 것이다.

이러한 판결 과정의 복잡한 쟁점과 논리를 떠나서, 상식적으로 볼 때 일본 간논지의 불상이 서산 부석사에 있었다는 심증과 함께 실제로 거기 있었을 것으로 볼 수 있지만 일본 측이 이를 불법으로 가져갔다는 증거가 없고 또 부석사 소유라는 명백한 증거 또한 부족하기에 이 불상은 도둑맞기 전 원래 있던 곳으로 돌아가는 것이 맞다는 생각을 하지 않을 수 없다. 나라 밖에 있는 문화재의 경우 그것이 권력이나 강압 때문에 불법적으로 유출되었다면 당연히 본래 소유지로 반환되어야 하지만, 침탈한 문화재라 하더라도 그것을 정당한 방법으로 취득하였다면 강제적인 반환을 할 수 없다는 것이 국제규범이자 정신일 것이다.

그동안 우리들은 일본과 아픈 역사 때문에 늘 국민감정이 앞선 측면이 있었다. 특히 일본이 우리나라에서 불법적인 방법으로 가져간 문화재가 많기에 우리나라 절에서 침탈당한 문화재라면 다시 찾아와야 한다는 국민정서가 있지만, 국제규범을 무시할 수는 없다. 우리 법률에서도 자신의 권리가 부당하게 침탈당했다 하더라도 물리력을 행사해 원상을 회복할 수는 없고, 도둑맞은 것이라면 원칙적으로 법적인 절차를 거쳐서 있을 자리가 정해져야 한다. 문화재의 소유나 소재, 반환 문제는 그러한 국제규범의 범위 안에서 해결돼야 한다.

이번 불상 소유권 판결 이후 승복에 주저하던 불교 쪽에서 마음을 비우고 본래 있던 자리로 돌려보내기로 한 것은 제행무상과 욕심을 버리라고 가르치는 불교를 위해서도 아주 다행한 일이다. 국제법상 우리가 계속 붙잡아놓고 있을 수가 없기 때문이다. 이러한 상식이 한일 두 나라의 문화재 관련 사건에서 늦었지만, 확인된 것은 앞으로 다른 부문에서도 감정보다는 현실과 이성에 의한 판단으로 귀결되는 전환점이 될 수 있다는 생각이다.

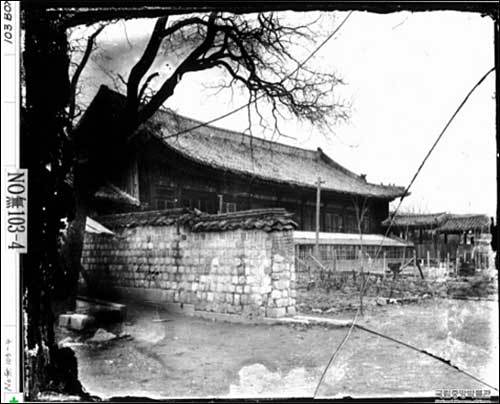

마침 일제강점기에 일본에 반출돼 100여 년 동안 공개되지 않았던 경복궁 선원전(璿源殿) 편액이 최근 일본에서 돌아왔다고 국가유산청이 발표했다. 선원전은 조선시대 역대 임금의 초상을 봉안하고 제사를 지내던 궁궐 건축물인데 일제강점기 때 일제에 의해 본관이 헐렸고, 선원전 현판은 조선총독부 초대 총독을 지낸 테라우치 마사타케가 1916년 일본으로 가져간 이후 일본 야마구치(山口)시의 테라우치 생가 옆에 세워진 '조선관'이라는 건물에 따로 보관돼 있었는데 1951년 건물철거 작업에 참여한 한 건설업자가 이를 챙겨 보관하다가 경매에 나온 것을 국가유산청이 사들임으로서 우리나라에 돌아오게 되었다고 한다.

일제강점기 때 반출된 문화재라도 절차에 따라 환수한 것이다. 선원전은 이번에 다시 복원되어 준공식을 앞두고 있는데 이제 선원전의 현판으로 제자리를 찾아가게 되었다.

비슷한 시기에 《제국의 위안부》라는 저서에서 일본군 위안부 피해자들의 명예를 훼손한 혐의로 기소돼 무죄를 확정받은 박유하(68) 세종대 명예교수가 민사 소송에서도 위안부 피해자들에게 배상할 책임이 없다는 판결을 받았다. 학문 저술은 법원이 아닌 학계ㆍ사회가 평가할 영역이며, 박 교수가 허위 ‘사실’을 적시한 게 아니라 학자의 ‘의견’을 낸 것이어서 명예훼손에 해당하지 않는다는 것이다. 박 교수는 명예훼손 혐의로 기소된 형사 사건에서는 2023년 10월 대법원에서 무죄 취지의 판결을 받았고, 파기환송심을 거쳐 작년 4월 무죄를 확정받았다.

이제 모든 일이 본래 자리로 돌아갔으면 한다. 일본에 대한 국민감정을 이용해 비난을 앞세우는 사람들, 이 때문에 한국과 일본 두 나라 국민 사이에 갈등이 생기는 것도 없어졌으면 한다. 맨 처음 일본 대중문화의 침략을 우려해 일본에 문도 열지 못하던 때를 생각하면 지금 젊은이들의 대중문화 교류는 그러한 과거사를 비웃을 정도가 아니겠는가? 일본 노래가 버젓이 국내 텔레비전을 통해 안방에 방송되는 시대, 일본 청소년들이 우리나라 노래와 문화를 그렇게 좋아하는 시대에 툭하면 토착왜구니, 왜놈 앞잡이니 하는 편협하고 혐오적인 표현들이 등장하는 것은 국민의 올바른 생각을 어지럽히는 일이 아닐 수 없다.

120년 전 을사년에 우리는 일본의 보호국으로 전락했지만, 광복 뒤인 1965년 일본과의 수교를 통해 미흡하나마 일본의 배상을 받고 그들의 기술도 전수하여 경제적으로 대등한 정도의 나라가 되었다. 그것은 우리의 자부심이다. 일본과의 수교 60돌을 맞은 올해를 계기로 차후 일본에 대한 우리의 사고나 인식이 과거의 콤플렉스에서 벗어나 우리의 자부심, 자존심을 바탕으로 이웃 나라를 대등한 의식으로 대하면 좋겠다. 과거사 문제 해결도 상식과 국제규범이 지켜지는 선으로 되돌아가야 한다.

그것은 물론 이웃 나라 일본도 마찬가지이다. 때때로 혐한 감정을 조장해 이득을 보려는 사람들이나 독도를 여전히 자기네 땅으로 우기는 일부 정치인들이나 고위 관리들에게 해당하는 말이다. 과거를 잊자는 것이 아니라 현재와 미래를 위해 서로 지킬 것은 지키고 서로의 마음을 본래의 호혜평등의 자리로 돌려서 공동의 발전을 함께 모색하는 진정한 이웃이 되자는 것이다. 올해는 그런 출발점이 되었으면 하는 소망을 띄워본다.