|

무형문화재 기ㆍ예능보유자를 도와 전수교육을 보조하는 역할을 하는 사람들이 전수교육조교이다. 인기있는 일부 종목에서는 그 경쟁이 보통 치열한 것이 아니다. 힘든 이수자의 과정을 끝냈다는 의미와 함께 보유자가 되기 위한 직전 코스이기 때문이다. 전수교육조교는 어떠한 과정으로 선정되는 것인가.

문화재법 시행규칙 제22조 <전수교육조교>와 관련한 주된 내용을 정리하면 다음과 같다.

제1항. 중요무형문화재의 보유자 또는 보유단체는 자신의 전수교육을 보조하게 하기 위하여 이수증을 교부받은 자 중에서 문화관광부령이 정하는 바에 따라 중요무형문화재 전수교육 조교가 되고자 하는 자를 문화재청장에게 추천할 수 있다. 다만, 보유자의 사망 또는 인정해제 등으로 추천할 수 없는 경우에는 문화재 위원회의 해당분야 분과위원회의 위원 또는 전문위원에게 추천을 의뢰할 수 있다.

제3항. 전수교육 조교가 되고자 하는 자를 추천하는 때에는 문화재청장이 선정하고자 하는 전수교육 조교 수의 2배수 이상을 추천한다.

제4항. 전수교육 조교를 선정하고자 하는 때에는 문화재위원회의 해당 분과위원회의 위 원 또는 전문위원을 포함한 관계전문가 2인 이상을 위촉하여 추천된 자의 기능 또는 예능을 심사하게 하여야 한다.

위 관련법규는 매우 합리적인 것 같으나 몇 가지 문제점을 안고 있다.

첫째는 전수교육 조교의 추천권을 오직 보유자나 보유단체만이 갖고 있다는 점이다. 해당종목의 이수자가 극히 적거나 이수자 스스로 서로 기량을 인정하고 기꺼이 승복하는 경우에는 별문제가 없겠으나, 이수자의 수가 많고 내 기량이 타 이수자보다 월등하다고 믿고 있는 이수자들이 있는 한, 보유자의 일방적인 추천에 승복하기는 쉽지 않은 것이 일반적인 실태이다.

전수조교를 선발하는 심사장에 추천을 받지 못한 많은 이수자가 몰려오는 경우도 있었다. 추천과정은 보다 투명해야 한다. 모두에게 승복이 되지 않는 한, 보유자 개인에게 추천권을 일임한다는 사실도 최상의 방법은 아닐 것이다. 이수 연도(年數), 이수 후의 실적, 해당 종목의 기량, 예술인으로서의 인품 등, 객관적인 평가가 종합적으로 이루어진 다음에 추천이 되어야 하며 이수 경력이 00년 이상인 사람들은 모두 추천이 되어야 할 것이다. 보유자와 개인적으로 원근(遠近)관계가 작용하지 않도록 할 일이다.

둘째는 보유자가 빈자리일 경우, 문화재위원이나 전문위원이 추천할 수 있다는 점이다. 투명하고 엄격한 심사과정을 거쳐서 전수조교를 선발한다는 조건이라면 그 추천대상을 확대한다고 해서 불이익이 발생한다고 볼 수는 없다. 보유자나 보유단체에 유고가 생겨 추천이 되지 않을 때에만 문화재위원들에게 추천권을 허락한다는 것은 차선책에 불과하다.

이수자의 개별 능력이나 전수과정을 보유자나 해당단체가 가장 정확하게 파악하고 있겠으나, 추천과정이 정상적으로 이행되지 않을 경우를 고려한다면 전수조교의 추천은 그 대상을 확대해도 될 것이다. 더욱이 이수자의 선발을 과거제도의 개념으로 확대시켜 놓을 것이라면, 반드시 특정인의 추천을 받을 필요 없이 자천도 얼마든지 가능하게 해 준 다음, 선발과정을 보다 공정하게 확립시켜 나가는 것이 선행되어야 할 것이다.

셋째는 이수자의 자격연한이나 활동내용이 구체적으로 명기되어 있지 않다는 점이다. 해당 종목을 이수하고 10년 이상 20년씩 이수자로 머물러 있는 사람도 있을 것이고 5년도 채 안 되어 보유자에 의해 조교추천을 받게 되는 사례도 있을 수 있다. 같은 이수자의 신분이라도 그 예능의 격차는 스승과 제자 정도로 클 수 있다는 점을 상기할 필요가 있다.

특히, 음악이나 무용분야는 수련기간에 비례해 그 공력을 알 수 있을 정도로 수련기간은 그의 예능과 직접적인 관계가 있는 것이다. 문화재 전수조교의 위치는 다만 보유자를 도와 전수생을 지도하는 조교의 역할이라고는 하나, 실은 과거의 준 보유자(보유자 후보)와 동일한 위치여서 해당 종목의 보유자가 되기 위한 준비의 전 단계임은 분명한 사실이다. 그러므로 전수조교가 되려면 이수자의 자격을 갖춘 후, 10년 이상의 수련기간을 객관적으로 증명할 수 있어야 하며 그간의 활동내용을 참작하고 기량평가를 엄정하게 거친 후, 선정 여부를 결정하는 방법이 합리적이라 하겠다.

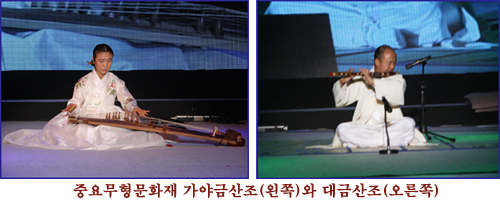

넷째는 선정되어야 하는 전수조교의 정원을 문화재청장이 결정하고 그 결정에 따라 2배수 이상을 추천해야 한다는 조항이다. 전수교육 조교의 정원은 일률적으로 정할 수 없는 사안이다. 개인종목과 단체종목이 다를 것이고, 개인종목이라 하더라도 기악분야와 성악분야, 무용분야가 다를 것이다. 또한, 기악분야라 하더라도 가야금과 대금이 다를 수 있고, 정악과 산조음악이 각각 다를 수 있다.

가령, 제20호의 <대금정악>과 제45호의 <대금산조>라는 종목을 예로 든다면 대금정악의 총 연주시간은 10시간이 넘고 곡명도 수십 종이 되지만, 대금산조는 1시간을 넘지 않는다.(강백천류는 30분 정도) 그런데 마치 산조의 대칭개념이 정악인 것처럼 판단해서 종목을 지정하고 있는 것은 매우 불합리하다 할 것이다. 대금산조는 단일곡이지만 정악은 산조의 경우처럼 단일곡이 아님을 이해한다면 지정종목의 형평성이 맞지 않는다는 점도 수긍이 될 것이다. 이 문제는 별도로 논의하기로 하겠다.

이처럼 각기 다른 종목의 조교 정원을 문화재청장이 결정했다고 해도 꼭 2배수를 못 박을 필요가 있나? 3배수나 4배수, 아니 그 이상이 된다 해서 무슨 문제가 발생하는 것은 아니지 않은가? 오히려 많은 후보자 중에서 선발하는 것이 신뢰를 높이는 일이 아닐까?