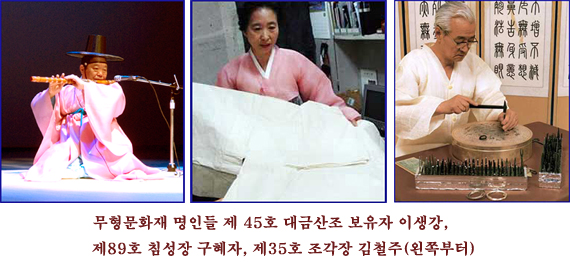

|

중요무형 문화재의 기·예능 보유자의 인정기준은 첫째도 둘째도 문화재의 예능 또는 기능을 원형대로 체득보존하고 이를 그대로 실현할 수 있는 사람이어야 할 것이다. 보호법도 원형보존을 강조하고 있지만, 실제로 원형의 개념이나 원형의 범주 문제는 간단치 않기 때문에 많은 문제점이 야기되고 있는 실정이다.

우선 어느 시대의 예술작품이나 행위를 원형으로 삼아야 할 것인가가 문제이다. 주지하다시피 전통예술 대부분은 구전심수(口傳心授) 방식으로 전승되어 왔다. 입으로 전해오는 사이에 전해주는 사람과 받는 사람 사이에 파생되는 자연스러운 변화를 어떻게 인정할 것인가 하는 변화의 범주 문제도 심각한 형편이다.

음악의 경우, 앞에서 예로 들었던 가야금산조나 거문고산조, 또는 대금산조에서 현재 지정된 유파 외에 다른 유파의 산조들은 또한 어떻게 볼 것인가 하는 문제, 또한 지정 당시의 가락을 올곧게 이어가는 경우도 있는가 하면, 지정을 받은 후에 보유자들에 의해 변화되는 상황을 또한 어떻게 볼 것인가도 문제점이다.

이미 지정되어 있는 문화재들의 원형도 해당분야의 전문가들에 의해 역사적으로나 학술적, 또는 예술적인 조사와 연구를 폭넓게 마친 후, 충분한 논의과정을 거쳐야 함에도 1-2명, 혹은 2-3명의 조사보고서에 의하였기 때문에 불완전하다고 혹평을 하는 사람들도 많다.

<원형의 강조>란 마치 스승의 기예능을 복제하는 의미라고 해석한 나머지 전통예술의 박제화(剝製化)라는 표현을 서슴지 않기도 하나, 예술행위의 주체가 기계가 아닌 인간이라는 사실을 인정할 때, 어느 정도의 자연스러운 변화는 용납이 되어야 하지 않을까 하는 생각을 해 본다. 그 이유는 한국의 전통음악이나 춤은 대부분이 어느 개인의 창작품이 아니어서 서양의 그것들과는 달리 처음 부터 완벽하게 기록으로 남긴 것이 거의 없어서 원형에 대한 범주가 모호하기 때문이다.

일부 악보나 무보(舞譜)가 전해지고 있지마는 이것은 연행자(演行者)들 간의 기억을 도와주는 정도나 전체적인 흐름을 알게 하는 정도일 뿐, 구체적인 기보 내용을 담고 있지 못할 뿐 아니라 기록이 남아있다고 해도 그것은 불충분한 약속에 지나지 않는다.

그래서 음과 음 사이, 그림과 그림 사이에 보이지 않는 진행부분들은 연행자의 예술혼에 의해 다듬어질 수밖에 없었던 사실을 인정해야 할 것이다. 오랜 시간 많은 연행자에 의해 입에서 입으로, 마음에서 마음으로 전해오는 과정 속에서 미묘한 변화는 자연스럽게 용납이 되어야 한다. 이 자연스런 변화야말로 또한 전통 예술작품의 생명력을 의미하며 예술의 생명인 개성이라는 사실도 함께 이해되어야 할 것이다.

그러므로 문화재 지정에서 선대의 작품을 충실하게 계승해야 한다는 차원은 곧 해당 종목에 담겨 있는 여러 가치 있는 요소들의 훼손이나 잃어버림을 방지하자는 뜻이 기본 정신임을 분명하게 이해해야 한다. 우리가 자주 입에 올리는 전통예능의 창조적 계승이라는 측면도 알고 보면 지정된 종목에 내재하여 있는 예술적인 요소들을 정확하게 이해하는 바탕 위에서만이 가능한 것이고, 새로운 것의 창출만이 예술적인 가치를 인정받는 것이 아니라, 전통적인 요소들을 충실히 계승하는 길이 새로운 작품의 근본이 된다는 사실을 이해한다면 보유자에게 있어 예ㆍ기능의 원형을 강조하는 일이 얼마나 중요한 일인가를 알게 한다.

그렇다면 <원형의 확립 시기>를 언제부터로 잡아야 할 것인가!

이 물음에는 아직 분명한 해답이 모이고 있지 못한 실정이나 김원룡은 ≪한국문화의 기원≫에서 “19세기 말 일본문화, 서구문화가 들어오기 이전의 우리문화를 말하는데, 그 문화란 조선왕조시대의 문화로 보아야 한다.”라고 주장한다. 염돈민도 “무형문화재의 전승은 1910년 이전, 즉 일제강점이 있기 전까지만 해도 외래의 개입이 없이 자연적인 전승이 되어 왔는데, 1910-1945까지 일제강점기 동안 우리의 무형문화재는 전승에 많은 어려움을 당해야 했으며 이때 우리의 많은 민속이 소리없이 사라지고 만 것이다.”라고 하여 1910년 이전을 원형의 시기로 보고 있다.

일제의 강점기 동안 우리의 고유한 전통문화가 상당한 훼손을 입었다는 점을 인정한다면 우리가 지금 논의하고 있는 원형의 시기는 적어도 일제의 강점기 이전으로 올라가야 한다는 주장에 이의가 없을 것이다.

다음주는 "보유자 자격문제"에 관한 이야기를 해 보기로 한다.