|

지난주 국악속풀이 41에서 필자는 김 모 씨의 항아리에 얽힌 이야기를 소개하였다. 선대로부터 물려받은 유산의 가치를 잘 모르고 지내다가 타인의 충고를 받고 그 유산이 매우 귀한 존재임을 확인하게 된 과정의 이야기였다. 그 이야기를 소개한 이유는 ‘김 모씨의 항아리’를 <김 모씨=한국인> <항아리=국악> 즉 ‘한국인의 국악’으로 비유하여 말하고 싶었기 때문이다.

예와 악을 교육이념으로 삼고 인격을 도야하며 자기완성을 실현코자 했던 할아버지 시대의 국악은 귀중한 백자(白磁) 그 자체였다. 그러나 집까지 잃고 가난 속에 푸대접을 받던 아버지 시대의 국악은 깨져버린 항아리처럼 끊기고 잘리는 아픔을 견뎌 내야만 했던 식민시대였다. 일제는 우리 고유의 음악문화를 말살하려 들었지만, 끈질기게 살아남은 마지막 항아리처럼 힘겹게 그 명맥을 오늘에 잇고 있는 것이다.

이 힘겹게 이어지고 있는 우리의 전통음악이 많은 한국인이 알고 있듯, 그렇게 볼품없고, 수준 낮은 과거의 낡은 음악인가 아닌가 하는 점을 확인하고자 세계의 유명 감정가들을 만나 보기로 하겠다.

먼저 미국의 유명한 작곡가 알렌․호바네스(Alan Hovhaness)의 말이다.

“아악(雅樂)은 장엄하고 웅대하다. 향악은 낮은 B♭부터 A♭까지 아름다운 음색을 가지고 있는, 세계에서 가장 표출적이고 숭엄하며 자유스러운 음악이다. 그 선율의 자유로움과 신비감에 있어서 그 와 비슷한 종류를 찾아볼 수가 없다.

이것은 영(靈)의 음악이다. 정악 거문고 독주의 장대함은 퍽 인상적이다. 이 음악의 스타일은 유성과 무성의 음악이었다. 장쾌한 억양의 움직임과 사라지는 음으로 그려진 그 무성의 미와 변화성은 귀로 듣는 음악보다 더 경이적이다.

이것은 심(心)과 영(靈)의 음악이다. 가곡은 아름다운 대여음과 중여음을 가졌고 또 선율선이 높이 솟아올라 세계에서 가장 위대한 칸타타(Cantata) 오페라에 낀다. 또한, 궁중무용의 아름다운 의상과 동작, 처용무의 매력은 눈의 잔치요, 사람의 마음을 속세에서 끌어 올려 마력과 경이의 세계로 들여보내 준다.

위 논평 속에 나오는 낯선 용어들, <아악>, <향악>, <거문고> <가곡의 대여음과 중여음> <처용무>라는 용어들을 먼저 이해할 필요가 있다.

<아악>이란 말은 아담하고 바른 그리고 고상한 음악이란 뜻이다. 공자는 정(鄭)나라의 음악을 미워했는데 그 이유는 정나라의 음악이 음란하기 때문에 고상한 아악을 어지럽히고 있기 때문이었다고 한다. 이러한 연유로 아악은 중국 고대의 음악을 지칭하기도 한다. 이에 반해 <향악>은 순수한 한국의 음악이란 뜻으로 삼국시대 이후, 고려와 조선을 거치면서 한국인들에 의해 생성되어 온 향토음악을 일컬어 온 용어이다.

그러나 지금은 향악이란 독자적인 용어보다는 <아악>, 또는 <정악>이란 이름 속에 포함해 쓰고 있다. 다시 말해 궁중을 중심으로 한 상류사회의 예술음악을 통칭하는 이름으로 통용되고 있다.

일부 국악인 중에는 아악을 마치 중국의 음악인 것처럼 설명하는 사람들도 있다는데, 하나만 알고 둘은 모르는 사람들이라 하겠다. 아악은 민간음악, 즉 민속악과 대칭되는 개념으로 이해되어도 좋을 것이다.

<거문고>는 고구려 시대부터 전해 오는 한국의 대표적인 현악기로 가야금과 함께 쌍벽을 이루고 있는 악기이다. 얼핏 보기에는 거문고(玄琴)나 가야금이 비슷하지만 실은 다른 악기이다. 가야금이 12줄인데 비해 거문고는 6줄이고, 가야금 12줄이 모두 안족(雁足 - 글자 “人”처럼 생긴 받침) 위에 얹혀 있으나, 거문고는 제2, 제3, 제4현의 3줄만이 16개의 괘(Bridge) 위에 받혀 있고, 나머지 3줄은 가야금처럼 안족 위에 얹혀 있다.

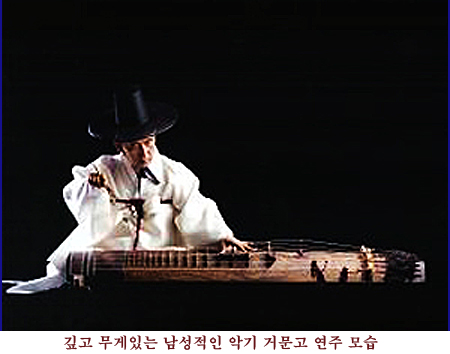

소리 내는 방법도 가야금은 손가락으로 줄을 뜯거나 퉁기지만, 거문고는 술대(연필 만한 크기의 대)로 줄을 쳐서 소리를 내며, 왼손은 16개의 괘 위를 짚어가면서 음을 만들어 낸다. 음색도 가야금이 여성적이라면 거문고는 깊고 무게 있는 남성적인 악기로 비교되는데, 예로부터 거문고만큼 선비나 지식인층의 애호를 받은 악기도 드물다. 삼국사기(三國史記)에는 거문고를 다음과 같은 설명이 있다.

『처음 진나라 사람이 칠현(七絃)금을 고구려에 보내왔는데 비록 이것이 악기라는 것은 알았으나 그 소리와 타는 법을 몰라 나라 안에서 이에 능한 사람을 구하였다. 그때 왕산악(王山岳)이 그 본래의 모양을 살리면서 법제를 대폭 고쳐 만들고 겸하여 일 백여 곡을 지어 타니, 검은 학 이 내려와 춤을 추었다. 그러므로 이 악기의 이름을 현학금이라 하였고, 뒤에 다만 현금이라 하였다.』

(初晋人以七絃琴送高句麗. 麗人雖知其爲樂器. 而不知其聲音及鼓之之法. 購國人能識其音而鼓之者 厚賞. 時第二祥王山岳存其本樣. 兼製一白餘曲以奏之. 於時玄鶴來舞. 遂名玄鶴琴. 後但云玄琴. - 三國史記 중에서)

고구려 시대의 거문고가 통일신라 이후로는 옥보고→속명득→귀금→안장과 청장→극상과 극종으로 그 명맥을 잇게 되었고 그 이후 세상에 널리 퍼지게 되었다.